Por Emilio L. Herrera Villa

Ojeemos el libro hacia atrás y situemos el dedo en algún punto de Europa a finales de 1918. Villa, pueblo o ciudad resulta intrascendente. Para esa fecha el virus de la gripe española había alcanzado los pulmones de un tercio de la población mundial.

Nos encontramos en un hospital itinerante de enorme y terrible estructura. Interminables hileras de camas llegan hasta el fondo. Toses y estornudos se mezclan con el aire respirado por todos. El hacinamiento provoca que el sudor febril discurra por los rostros, cada vez más demacrados. Enfermeras primerizas tropiezan con palanganas rebosantes de agua y fluidos. Los médicos piden ayuda de todo tipo. Algunos escriben telegramas hacia las capitales: infección aguda, fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, náuseas, diarreas, vómitos ocasionales, neumonía. No reciben respuestas. Nadie las tiene.

A cientos de kilómetros de este sitio, para nada imaginario, galenos de Aldershot, la principal base del ejército británico en su propio territorio, recibieron noticias de sus compatriotas apostados en Étaples. Allí sufrían síntomas semejantes, los mismos que describieron como “cianosis heliotropo”, una coloración azul de piel y mucosa que se esparcía por la yema de los dedos, las puntas de las orejas, nariz y labios, hasta tornarse, en algunos casos, completamente negro. De esta forma falleció la mitad de las tropas inglesas en Étaples. Sin embargo, todavía se dudaba que fuese una pandemia.

Miles de soldados, dispersos en grandes lodazales de sangre, púas, barro y orina, no perecieron por metrallas enemigas. Su contrincante flotaba en el aire y se mezclaba, sigiloso y desapercibido, entre la disentería, el cólera, la tuberculosis o la propia fiebre que asolaban las trincheras de la Primera Guerra Mundial.

Cayeron 900 mil alemanes del Káiser Guillermo II, aunque los generales prusianos solo pensaban en judíos traidores, se enfermaron tres cuartas partes de las unidades francesas y la mitad de las tropas expedicionarias británicas quedaron fuera de combate. El colapso de los hospitales de campaña a causa del “delirio de la influenza”, junto a los constantes movimientos de regimientos enteros hacia todas las regiones en conflicto, propició que la gripe española se propagara por todos lados. “Teníamos fiebre alta y estábamos tendidos al aire libre con solo una sábana en el suelo”, recordó Donald Hodge, un militar superviviente.

Si bien, historiadores, epidemiólogos y virólogos, no se ponen de acuerdo sobre el cuándo y dónde de esta enfermedad, la mayoría de las teorías señalan su origen en Fort Riley, en el estado de Kansas. Los primeros casos conocidos surgieron en este centro de instrucción, que agregaría un contingente a los más de dos millones de efectivos norteamericanos que se enviaron contra las Potencias Centrales en 1918. Una vez desembarcados, apareció la primera oleada de la epidemia.

En cuestión de semanas, el virus se extendió más allá de los campos de guerra. La férrea censura militar de los países en disputa escondió la gravedad del asunto. Para las poblaciones civiles y los regimientos desinformados, las muertes se debían a una mala neumonía. Solo España, nación neutral en el conflicto, dedicó titulares y muchas páginas a relatar la crisis existente. Por ello, esta epidemia pasó a la posteridad como “gripe española”.

Resulta increíble lo rápido que explotó la enfermedad. Para finales de 1918 la gente pensaba que la fiebre había sido un problema de toda la vida. Las dificultades al respirar invadieron el cuerpo y luego el espíritu de los infestados durante días y noches. Las hemorragias encharcaban de sangre los pulmones, provocando vómitos y sangrado nasal, de modo que los contagiados se ahogaban con sus propios fluidos. Los suertudos caían de súbito a partir del tercer día. Los desdichados sufrían entre lamentos, balbuceos y palabras ininteligibles.

Igual que un prisma revela al hombre la fragmentación de lo real, necesitamos adentrarnos en relatos verídicos para imaginar y percibir, apenas un poco, lo que pudo sentir una madre al cargar el cadáver cianótico de un hijo o el bregar de unos tíos desilusionados que corren una y otra vez las cortinas para que un crío de tres años no observe las procesiones funerarias, o la desesperación causada por la ausencia de tablas para producir féretros, de carpinteros para hacerlos y sepultureros para enterrarlos.

Debemos inmiscuirnos, aunque sea de esta manera, para comprender el agobio de las poblaciones diezmadas. Los alcaldes, consternados, pedían socorro de los gobiernos, pero estos desconocían protocolos sanitarios que contuvieran el brote. Ciudades y pueblos se convirtieron en los cementerios de cada país. Se prohibieron las campanadas por los muertos para no alarmar más a los habitantes. Ningún funeral podía sobrepasar los quince minutos. Familias mermadas esperaban turno para despedir a los suyos.

El punto álgido llegó con el cese de las confrontaciones en noviembre de 1918. Millones de soldados infestados retornaron a sus casas, esparciendo la epidemia a cada confín de este planeta.

Esta fue la fase más mortífera, con el mayor número de contagios y víctimas. En España, a pesar de no estar inmiscuida directamente en el conflicto mundial, el precario sistema de salud se desbordó al aumentar el deceso de médicos y enfermeras y disminuir las pocas reservas de medicamentos existentes. Se calcula que ocho millones de españoles se infestaron; de ellos, entre 260 y 300 mil fallecieron.

En Estados Unidos comenzaron las informaciones sobre personas graves que morían de camino al trabajo. Pronto, los funerales por todo el mundo se volvieron colectivos y buena parte de los cadáveres se sepultaron en fosas comunes.

En los primeros años del presente siglo se desenterraron en Alaska cuerpos de contagiados con el propósito de aclarar oscuridades en torno a la enfermedad.

Los científicos suponían que como las otras dos grandes pandemias (1957 y 1968) surgieron del intercambio de genes entre la gripe aviar y la gripe humana común, lo mismo sucedió en 1918. Sin embargo, las muestras preservadas por los hielos demostraron que la gripe española carece de genes humanos. En otras palabras: es un virus puro de gripe aviar. Aun así, el virólogo Jeffery Taubenberger identificó 25 mutaciones distintas de Influenza virus A subtipo H1N1, que pudieron adaptarse de forma muy letal a nuestra especie.

Debido al desconocimiento y a la ausencia total de estrategias epidemiológicas, los gobiernos propusieron medidas catastróficas. Se habilitaron espacios cerrados, casi sin ventilación y con ínfimas condiciones higiénicas, para recluir a cientos de pacientes. Se amontonaron los cuerpos de los fallecidos hasta que apareciera alguien a recogerlos. Se adoptaron máscaras de tela y gasa que, aunque tenían un efecto psicológico tranquilizador, resultaban inútiles, pues las personas las manipulaban a su antojo. Incluso se prohibió escupir.

En los hospitales se prescribieron elevadas dosis de aspirina, jarabes con arsénico, mezclas de alcanfor con aceite de ricino. Existen referencias de doctores recomendando purgantes, quinina, café, cigarro, cerveza, infusiones, yodo y bebidas fuertes como ron o coñac. Si a estos “remedios” le incorporamos los que la propia población consumía por su cuenta, casi siempre en altas cantidades, no alarma que se incrementaran los decesos.

De manera curiosa, la mayoría de las víctimas fueron jóvenes y adultos saludables entre 20 y 40 años. Los investigadores infieren que este grupo etario carecía de la inmunidad natural que sí poseían personas de generaciones más avanzadas, quienes obtuvieron anticuerpos de brotes anteriores más benévolos.

Los países que cerraron centros públicos tales como cines, teatros, escuelas, iglesias, los que prohibieron las aglomeraciones en la calles, vaciaron trenes y tranvías, los que hicieron de la cuarentena su mejor o única opción contra el contagio sobrepasaron antes la pandemia. Aun así, registraron miles de defunciones.

En 1919 la enfermedad desapareció como mismo surgió: de manera natural e inexplicable. No obstante, continuaron los registros de muertes por gripes hasta 1920.

En la actualidad no existen datos exactos sobre el número de fallecidos, pero se estima que un mínimo de 40 millones de personas, el cinco por ciento de la población mundial de ese momento, fue víctima del virus.

Los cálculos más generalizados oscilan entre 50 y cien millones de decesos, lo que haría una tasa global de mortalidad entre el diez y el 20 por ciento de los infectados. De guiarnos por este rango, la gripe española provocó el doble de muertos que los cuatro años de Primera Guerra Mundial (1914–1918) o los suscitados por la peste negra durante un siglo. Tan solo en Estados Unidos redujo la expectativa de vida en 12 años.

Laura Spinney, autora de Pale Rider, a history of thespanish flu, una de las bibliografías más recientes sobre la pandemia, la califica como “la ola de muerte más grande que la humanidad ha visto en más de 500 años”.

Dos epidemias, dos realidades

A medida que aumenta el miedo a nivel global por la COVID-19, algunos medios sacaron de nuevo a la luz pública todo lo concerniente a la gripe española. Los más serios lo abordaron desde una perspectiva histórica y responsable, los otros, como un show sensacionalista repleto de comparaciones apocalípticas. Este trabajo no pretende ilustrarlo todo, solo lo suficiente para poder reconocer que el pasado dista mucho de nuestro presente y futuro.

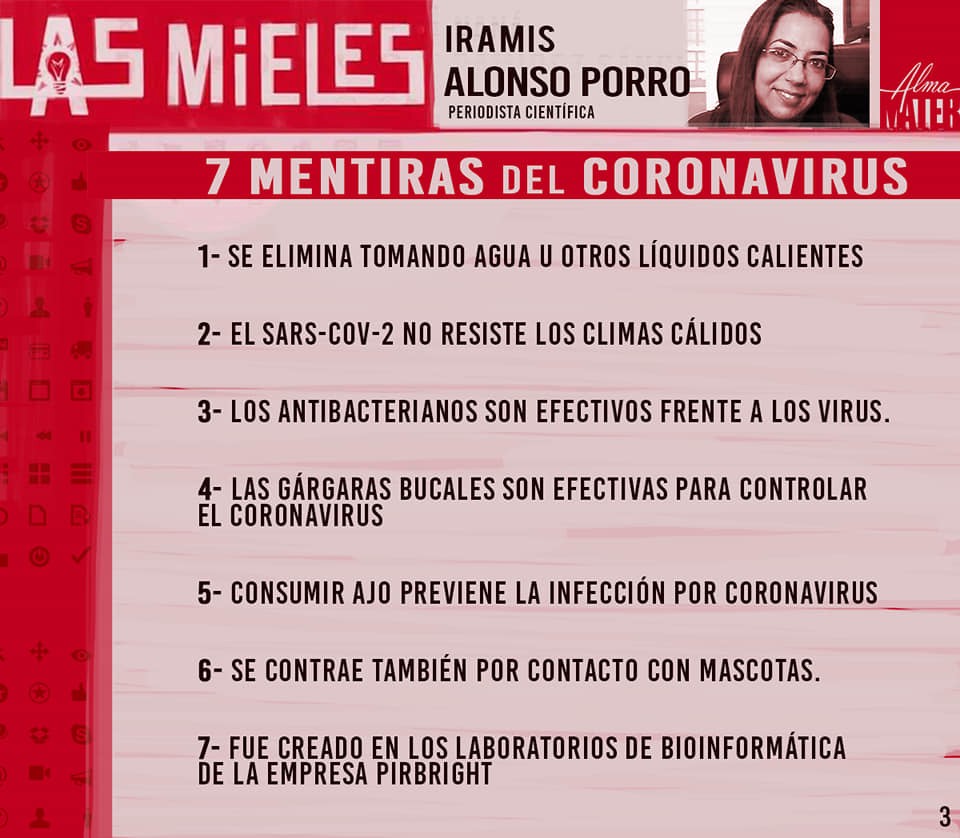

Partiendo de esta idea, cobra poco sentido predecir y luego comparar la mortalidad de la COVID-19 con respecto a la gripe española. En 1918 los conocimientos aplicados a las ciencias médicas eran arcaicos. Ni siquiera tenían antibióticos, mucho menos programas de avanzada para detectar el virus, secuenciar su ADN y desarrollar vacunas en tiempos relativamente cortos.

Ya el ministerio de Defensa de China aseguró que elaboró “con éxito” una vacuna, y que las pruebas en humanos comenzarían pronto. Asimismo, otros países como Alemania trabajan en sus propios ensayos clínicos. En los últimos 102 años los adelantos conseguidos en estos campos son tan notables que, si resurgiera la gripe española, las muertes serían controlables y la epidemia jamás alcanzaría números tan rojos.

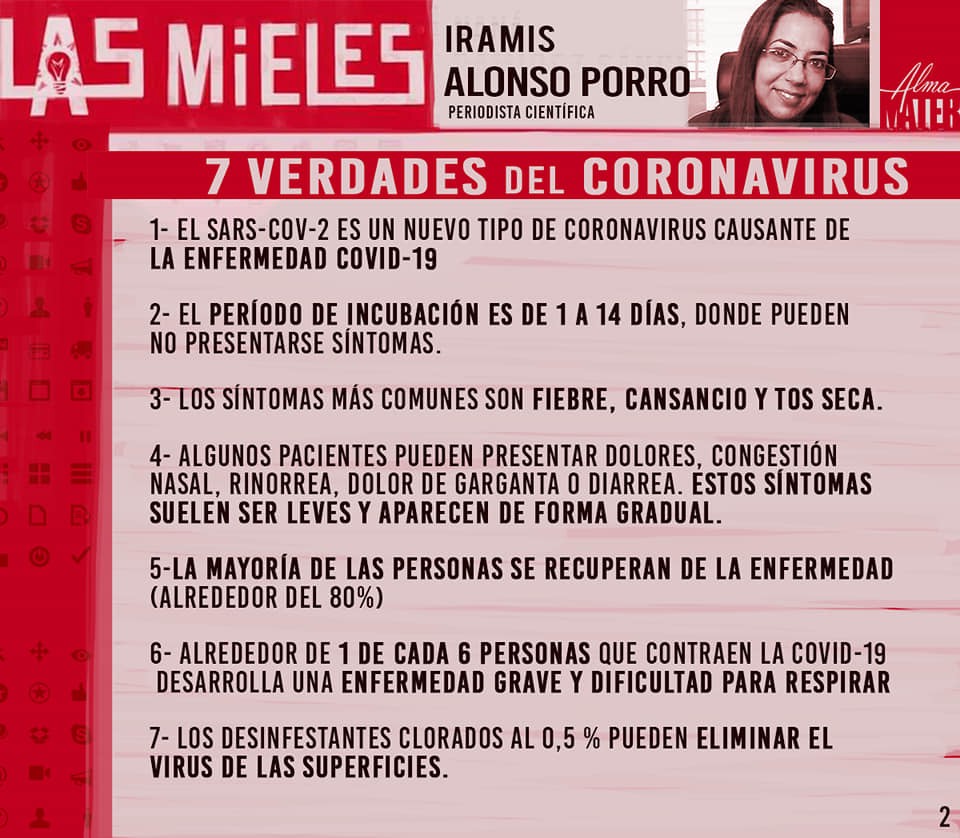

La tasa de mortalidad de “la peor epidemia de todos los tiempos” osciló entre el 10 y el 20 por ciento de la población afectada, mientras que la COVID-19 se encuentra en alrededor de un 4,8 porciento, aunque con tendencia a aumentar, según datos de la Organización Mundial para la Salud. En Italia, uno de las naciones más afectadas, la cifra no sobrepasa aún el ocho por ciento.

El contexto sociopolítico también es distinto. Europa y gran parte del mundo, se implicó de una manera u otra en una frágil situación de guerra durante cuatro años. Los recursos económicos se destinaban a la industria bélica. Poco apoyo se tuvo para higienizar los centros abarrotados de pacientes. Los sistemas de salud pública en 1918 estaban desorganizados y carentes de insumos. Médicos y enfermeras tampoco poseían conocimientos epidemiológicos ni implementaban medidas de protección para ellos mismos. En múltiples casos terminaron contagiados al estar demasiado expuestos a los enfermos.

Si bien muchos de los hospitales en el mundo no cuentan con los equipamientos ideales, una gran cantidad presenta condiciones generales superiores a las de antaño. En nuestros días resulta asequible la respiración mecánica, la hidratación, alimentación y medicación intravenosa. Realidades inexistentes hace un siglo atrás que ayudan a mantener los signos vitales de los pacientes de hoy.

Por aquella época los métodos preventivos y de cuarentenas para reducir los contagios eran un desastre. Imperaba el desorden y la desinformación. Incluso, resultaba difícil conseguir personal que auxiliara a los infectados. El director de la organización Ayuda de Emergencia en el estado de Pensilvania, Estados Unidos, legó historias de niños que se morían de hambre porque sus padres habían fallecido a causa de la enfermedad y nadie quería acercarse a ellos. En este sentido, la extinta Unión Soviética, en 1920, fue uno de los primeros países en crear una política nacional que no dejara aislado a ningún ciudadano durante una pandemia.

El brote de la gripe española fue una advertencia para la comunidad mundial. Después de la epidemia, la mayoría de las naciones independizaron sus instituciones de salud pública, antes supeditadas a los intereses de otros ministerios. Se exigió a los médicos documentar y notificar datos de salud. La prevención y vigilancia de las enfermedades se convirtieron en un asunto de preocupación internacional. Comenzó el estudio de la Epidemiología y se crearon las bases de un sistema para el control global de crisis sanitarias.

Otra diferencia sustancial radica en que son virus distintos: Influenza virus A subtipo H1N1 en 1918 y la SARS-CoV-2 en la actualidad. También difiere el elevado índice de muertes entre personas sanas de 20 a 40 años durante la gripe española y la marcada letalidad del nuevo coronavirus sobre adultos mayores, y quienes poseen antecedentes por enfermedades cardiovasculares, respiratorias, diabetes e hipertensión.

A nuestro favor, además, contamos con haber localizado muy temprano el sitio exacto dónde surgió la COVID-19, información vital que permitió al gobierno chino aislar la ciudad de Wuhan e implementar una cuarentena histórica que, pese a los inevitables decesos, frenó la propagación del patógeno.

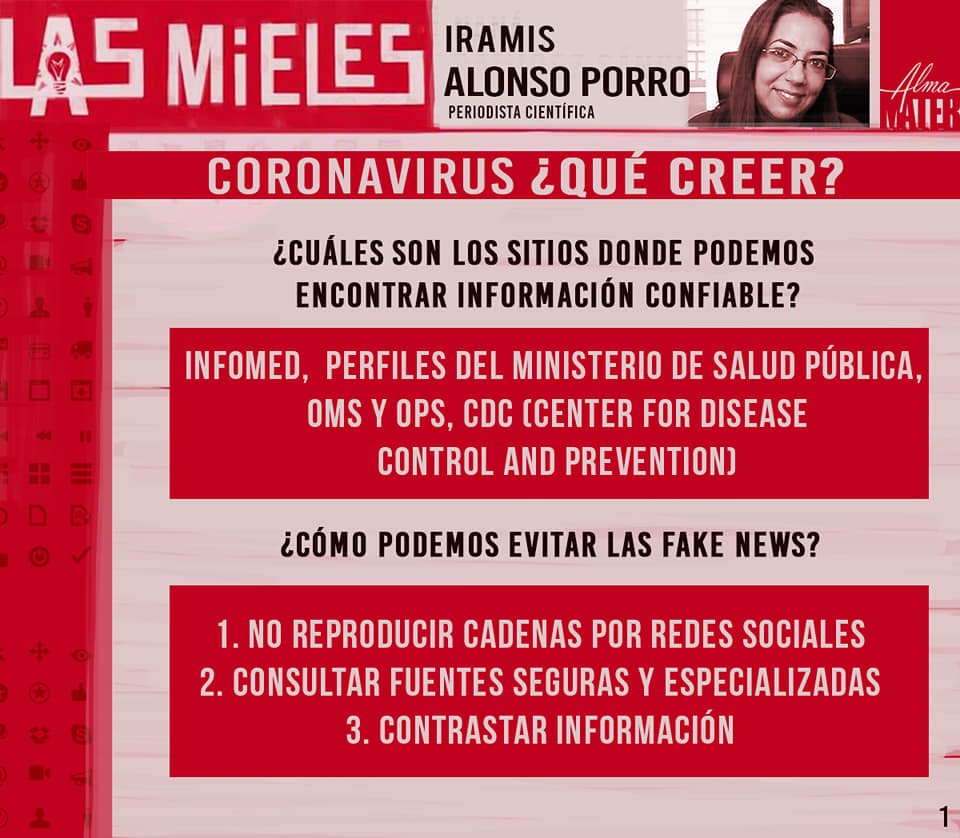

Por todo lo expuesto con anterioridad podemos confirmar que la humanidad, pese a no poseer índices de desarrollo y salud equilibrados, hoy no enfrenta una enfermedad tan mortal como la gripe española. Quizás, la característica más visible entre ambas pandemias radique en el pánico generalizado por esta tensa situación. En parte, culpa de los propios medios de comunicación y de las redes sociales, aún si tenían las mejores intenciones. Para hacer frente a esta cuestión, Juventud Técnica aconseja consultar informaciones serias y rigurosas, amparadas por expertos, bibliografías veraces y minuciosas.

En nuestro caso particular, Cuba, prestémosle atención y cumplamos las orientaciones dictadas por el gobierno y por las instituciones de salud. Mantengamos el distanciamiento social. Acudamos de inmediato a las autoridades sanitarias si presentamos síntomas. Hagamos de las medidas higiénicas un hábito para impedir la trasmisión del virus. Evitemos las aglomeraciones y el, hasta donde sea posible, el uso del transporte público. Respetemos las acciones que nos solicitan como ciudadanos responsables. No seamos egoístas. Y sobre todo, recordemos que hoy estamos más capacitados que nunca para manejar una epidemia. La gripe española es un precedente desmesurado y discorde. Observémosla como tal.

(Tomado de Juventud Técnica)

Muy bien artículo….