Ambrosio Fornet, una de las figuras más importantes de la cultura cubana, devela su relación con el periodismo, entre sus oficios menos mencionados

A cada rato, cuando el fresco de las mañanas inunda La Habana, por la calle G aparecía una figura que avanzaba con desenfado entre los árboles. Atravesaba la muchedumbre que aguardan los ómnibus por la calle 23 y seguía imperturbable su camino. Entre los apuros del día, puede que pocos repararan en aquella silueta delgada; pero los que se detenían a observarla sabían que esa persona, vestida muchas veces con ropas de tonos claros, era o, más bien, es uno de los ensayistas más autorizados para hablar de la cultura cubana.

Porque Ambrosio Fornet no es solo el estudioso, sino uno de los protagonistas del acontecer cultural del país después de 1959. Su ensayo En blanco y negro continua entre los textos al que los que estudiantes y profesores universitarios van, una y otra vez, para comprender los primeros años de la República. Unos persiguen su investigación El libro en Cuba, y otros buscan las revistas donde aparece su nombre, como garantía de que la lectura no será un tiempo perdido.

Muchas profesiones acumula este hombre nacido en 1932 en Veguitas, actual provincia de Granma: editor, guionista, conferencista, escritor –su libro de cuentos Antes del diluvio apareció durante su estancia en España en 1958-, ensayista, investigador, crítico, profesor… Sin embargo, entre los oficios por los que ha transitado este Premio Nacional de Literatura del año 2009 existe uno apenas mencionado: el de periodista.

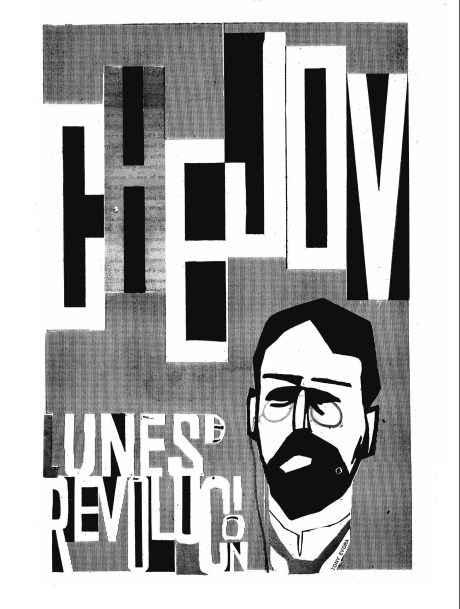

Fornet fue de los reporteros que le tomó el pulso a la realidad cubana desde el periódico Revolución y su suplemento cultural, el célebre Lunes de Revolución. Al hablar del periodismo de aquella época, insiste una y otra vez: «Sí le puedo asegurar algo: nos divertíamos mucho con el trabajo».

Quizá parte de esos divertimentos aparecieron cuando él y sus compañeros decidieron olvidar las reglas y unir las técnicas de la literatura con el periodismo. Y ese es uno de los puntos poco mencionados de aquella época, cuando un reportaje se pensaba como un cuento, con la diferencia de que la historia era verdad y la literatura no era solo un oficio sino una condición ante la vida.

Bajo esas premisas visitaba los teatros y las exposiciones de pintura, los cabarets o se iba a las barracas donde descansaban los integrantes del Batallón de la Policía Nacional de Revolucionaria, una de las unidades que tomó por asalto a Playa Girón.

También con esas ideas se apareció ante Raúl Roa para hacerle la entrevista donde el Canciller hizo una de sus confesiones legendarias, esa en la que anunció que él se sentía joven mientras tuviera «ágil la mente, impetuoso el miocardio y retozón el músculo primo». Al recordar la escena, Fornet se ríe: «Fue un acontecimiento, todos los diplomáticos hablaron de esa entrevista. ¿Qué iban a hacer? Eran las ocurrencias de Roa».

—En los 60, ¿cómo usted y sus compañeros de generación veían la relación entre literatura y periodismo?

Si partimos de entender al periodismo literario, no como la atención a los temas culturales sino como el uso de las técnicas literarias y periodísticas para comunicar, entonces yo diría que el antecedente de toda conexión entre literatura y periodismo estaba en las grandes transformaciones registradas en la prensa de los Estados Unidos.

Era una atmósfera de la época: los grandes reportajes, y sobre todo el fenómeno del Nuevo Periodismo, que se hacía con mucha conciencia literaria. Se podía hacer un cuento perfecto con esas historias. Fíjese en algo: sus reportajes siempre comenzaban con una persona, siempre; y eso responde a lo que periodistas y escritores norteamericanos llaman your attitude: es decir, yo siempre me estoy dirigiendo a ti, tú perteneces a un sector social y yo tengo que cautivarte, llamar tu atención.

Los periodistas norteamericanos nunca olvidan al lector y sabían muy bien que los recursos de la literatura eran excelentes para atrapar la atención del público. Es como el teatro, ¿cómo se atrapa el interés en una obra teatral? Primero está el personaje, que tiene que ser interesante; después se encuentran los diálogos y luego debe concretarse una historia desde una perspectiva individual.

Detrás de todo está la intención del autor de dirigirse a una persona y eso es algo que me parece hoy perdido en el periodismo cubano, al menos en el cultural. A veces escucho por la televisión cada valoraciones; que, caramba, me parece que el televidente debe haber leído a Derrida para entenderla. Yo me pregunto, bastante preocupado, por cierto: «¿A qué persona se dirige?» Al final, la idea que me llevo es que no tienen sentido del público.

—Usted habla de las referencias del Nuevo Periodismo en la prensa cubana; sin embargo, otros periodistas lo mencionan como una influencia casi desconocida, no así con Hemingway, Steinbeck y Doss Passos. ¿Hasta qué punto el Nuevo Periodismo era una influencia extendida? ¿Qué otras personalidades y corrientes influían en el periodismo de los 60?

¿Hasta qué punto el Nuevo Periodismo era influyente…? Desconozco. Yo lo conocía por mi estancia en Nueva York. Otros debían conocerlo, estoy seguro que Lisandro Otero y Guillermo Cabrera Infante sabían de él. Ahora, decir que era la gran influencia del momento, no puedo asegurarlo. Lo que sí influía mucho era la narrativa norteamericana y los ejemplos de la Generación Perdida.

Era una literatura con una vocación de conectarse al lector y con modelos muy precisos de cómo escribir. Recuerdo, por ejemplo, la Antología del Spoon River o Spoon River Antology, de Edgar Lee Masters. ¿Qué era eso? Poemas escritos a partir de las tumbas en los cementerios; mencionaban el grabado en las lápidas, el paisaje, y en medio de una narración en verso transmitían un ambiente, una experiencia concretada en la realidad.

Hoy diríamos que es poesía coloquial, ¿y qué es eso si no una intención por comunicar, por tener en cuenta al lector y motivarlo? ¿Y eso no es el periodismo? Esa vocación está muy metida dentro de la narrativa norteamericana, nos la encontramos en Mark Twain y las aventuras de Tom Sawyer y Huckleberry Finn.

No por gusto Hemingway decía que la nueva literatura en los Estados Unidos nació con Las Aventuras de Huckleberry Finn. Estaba, además, la literatura policial con Dashiell Hammett y Raymond Chandler, que apelaban a escribir de una manera concreta y eso impregnaba la sensibilidad de los sesenta en Cuba.

—¿Cómo usted pudiera definir esa sensibilidad? ¿En qué consistía?

Se podía definir en algo muy rápido: en contra de la estética de Orígenes y a favor de Ciclón, que era decir también Lunes de Revolución. Nosotros queríamos una literatura más desenfadada y cercana a la realidad, y Orígenes era un espacio celestial, incapaz de contaminarse con la vida. Lezama dijo: «Nos movemos hacia un coto de mayor realeza». Era poner el péndulo al otro extremo y bien arriba. Añádale un poema a la virgen, que para ellos estaba en el cielo y para nosotros andaba en la calle, si es que puedes encontrar muchas vírgenes en la calle.

—Se habla de la influencia del periodismo y la literatura norteamericana; pero de Cuba, ¿qué ejemplos recibían desde su narrativa y el periodismo?

La literatura cubana antes de 1959 no estaba en condiciones de ofrecer un modelo que impactara en la prensa, como lo hizo la narrativa norteamericana. ¿Cómo podía hacerlo? Yo conocía a ese gran precursor de las letras cubanas, que es Luis Felipe Rodríguez, porque mi padre, un tenedor de libros en Veguitas, compró sus volúmenes por piedad. Luis Felipe andaba por todo lo que hoy son las provincias de Granma y parte de Holguín vendiendo sus propios libros, y así llegó ante mi padre, que los adquirió por pena.

Lezama una vez contó que Luis Felipe iba a una librería donde había una salita con unas sillas alrededor de una mesita, tomaba un libro y se ponía a leer. Un día la salita amaneció sin los muebles. ¡Los habían quitado para que el hombre no fuera más! ¿Qué se podía esperar? ¿De Orígenes? Ellos eran cuatro gatos afortunados, pero cuatro gatos al fin. En Bayamo, donde vivía, nunca me topé con un ejemplar de la revista, por ahí se saca la cuenta.

El periodismo tampoco ofrecía mucho. Bueno, estaba Bohemia con los cuentos de Lino Novás Calvo –cuando a veces salía alguno- y las crónicas de Eladio Secades, que sí era leidísimo. Pero sus Estampas de La Habana no eran nuevas, ya Jorge Mañach lo había hecho; aunque en honor a la verdad, las de Secades son únicas.

También uno podía encontrarse con un Roa –muy agudo, muy incisivo-, con los artículos de Félix Ichaso, Medardo Vitier, Herminio Portell Vilá, Mario Kuchilán era muy seguido al punto que Batista mandó a darle una golpiza, pero todas esas figuras y los grados de innovación en el periodismo eran posibles solo en la medida que cayeran en la órbita de Bohemia, Carteles o el periódico Prensa Libre, de Sergio Carbó.

Fuera de ellos no creo posible que se viera el grado de innovación registrado en los Estados Unidos. Ya le digo, quienes practicamos el periodismo en Cuba durante los sesenta lo hicimos con una conciencia muy grande de comunicar y con el convencimiento de que la literatura aportaba los métodos para contar una historia con interés y porque poseíamos una estética que nos vinculaba directamente con la realidad; pero decir que teníamos una influencia grande de la narrativa y el periodismo cubano anterior, sería mentir, al menos desde mi perspectiva.

—¿Cómo usted llega al periodismo?

Primero a través de un concurso de la revista El Bancario. Escribí un ensayo con un estilo medio periodístico sobre Martí. Después fue con Carteles. Yo tenía cierta relación con Antonio Ortega, el director de la revista. No recuerdo ahora cómo surgió. El caso es que me envió su novela Ready y manteníamos contacto.

Cuando llegué a Nueva York, le mandé un artículo. Contaba cómo los habitantes de la ciudad se aglomeraban para ver el florecimiento de unos cerezos que Japón le había regalado a los Estados Unidos a inicios del siglo XX.

Era un espectáculo bellísimo ver todas esas flores abriéndose, todavía lo es y al ver aquella cantidad de personas rendidas ante tanta hermosura, enseguida conecté la escena con la derrota de los japoneses por los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial y por ahí surgió el título: Washington se rinde. Ortega enseguida envió un mensaje: «Sigue mandando».

—¿Cuáles son los trabajos que más recuerda de aquellos años?

Me acuerdo de uno sobre el predicador Billy Graham. Aquel hombre movía multitudes. Decía: «¿Quieres salvar tus pecados?» La gente gritaba: «Sí». «¿Quieres seguir los caminos del Señor?» «Sí» «¿Quieres llegar a la gloria de Dios?» «¿Quieres llegar al cielo?» «Sí» «Pues, levántate, ora conmigo, ora por Dios, oremos juntos por nuestro Señor», y la gente se ponía de pie.

Era un fenómeno. Graham se apareció en Nueva York y llenó, nada más y nada menos, que el Madison Square Garden. ¿Se imagina el Madison Square Garden repleto por un ejercicio religioso? Hablé con un fotógrafo amigo, Marvin Norisky, y nos fuimos para allá. El artículo se llamó Billy Graham y la seguridad de la salvación, porque eso es lo que hacía el hombre: salvar la vida de pecados en un momento.

—¿Qué buscaba usted en Nueva York? ¿Nuevos lhorizontes de vida, estudios o un mejor empleo?

Salvar la vida, solo eso. Ya había estado preso, la policía registró la casa y no dejó un papel sano. Yo era dirigente de la Juventud Ortodoxa y todas las cartas con Max Lesnik y los líderes de la organización fueron ocupadas. No sé cómo fue la vida en La Habana con Batista, pero en Oriente ser joven valía muy poco: te mataban solo por tu juventud.

Nunca olvidaré una noche, en un bar mientras comía pan con mantequilla, acompañado de un café con leche. Era algo muy de rutina, pero aquella noche un policía se me paró delante. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó. ¿Qué iba hacer yo con un café con leche? Nada; sin embargo el hombre me miró muy fijo: «Usted no debería venir más por aquí y menos de noche». Nunca he olvidado su mirada. No creo que fuera una amenaza, más bien lo hizo para cuidarme. El caso es que la familia decidió que debía salir de Cuba.

—¿De Nueva York regresa a La Habana?

No, voy para España. Había obtenido una beca para un Curso de Cultura Hispánica y viajé a Madrid. Allí, mi esposa y yo vivíamos en una pensión y me mantenía al tanto de lo que sucedía en Cuba, sobre todo, por un compañero del curso. Él tenía un radiecito, escuchaba cualquier otra emisora y corría a la pensión. «Ambrosio –decía-, Batista dijo esto y los rebeldes llegaron a tal lugar». Como dominaba la zona y él no, yo sabía el significado completo de los hechos; aunque ese compañero sí es un verdadero periodista, al punto que después trabajó en Radio Francia Internacional. Se llama Mario Vargas Llosa y tenía pasión por la Revolución cubana en ese momento.

—Cuando llegó a Cuba, ¿al menos en el periodismo, qué encontró?

El paraíso en la tierra. Los viejos se habían ido y los jóvenes éramos los dueños de todo porque estábamos en el poder. Teníamos una concepción de la literatura que podíamos aplicar sin problemas. Un amigo, Pepe Triana, propuso que fuera al periódico Revolución y por mediación de Virgilio Piñera llegué ante Lisandro Otero, que dirigía la página dos.

El trabajo allí lo simultaneaba con Herminio Almendros en la revisión de las traducciones para los libros infantiles. Aunque, bueno, con el tiempo Lisandro empezó a moverme para jefe de la página con mucho tacto y sin que me diera cuenta. Quería irse a escribir sus novelas y necesitaba un sustituto. Dije: «Caramba, Lisandro, tú lo que me quieres es embarcar».

—¿Cómo era ese periodismo? ¿Bajo qué concepción se acercaban a la noticia?

No es que hubiera estudiado Periodismo, creo que ninguno de los que estábamos en Revolución lo había hecho; pero sí sabíamos que podíamos establecer la comunicación a través de los recursos de la literatura, aunque fuera con una historia real.

Teníamos claro que si se delineaba un personaje, un conflicto interesante y se trabajaba bien el lenguaje, los lectores nos leerían. En Revolución había una sección llamada Porlalibre, así con las palabras juntas. El mismo título era un gancho y se apartaba de ese periodismo que hacemos nosotros, muy oficial, muy estirado. Se dedicaba a temas culturales y nos dimos cuenta que para comunicar se debía partir de un eje central en el relato.

El equipo completo estaba integrado por colaboradores y siempre nos revisábamos los trabajos entre todos. Una palabra técnica era un pecado; el editor, Jaime Sarusky, la levantaba enseguida. ¡Cuidado con aparecer un término como semiología!, nada que pudiera romper la comunicación con el lector. Tampoco éramos dueños de ningún tema; para evitar la superespecialización debíamos cubrir por obligación una exposición por semana u otra cosa que se decidiera, como me pasó a mí, que debí reseñar la puesta en escena de La Caperucita Roja en un cabaret, y la protagonista era Juana Bacallao.

—¿Y cómo se cubre una obra en la que Juana Bacallao es la Caperucita Roja? ¿Cómo era ese espectáculo?

Como son todos los de Juana Bacallao. Se robó el escenario y yo conté aquello desde la posición de un novato llamado Ambrosio Fornet. Empecé hablando de las novelas de terror y los castillos tenebrosos hasta que llegué a la parte en la que el lobo se come a la Caperucita. Ahí escribí: «Pero ahora tenemos a otra Caperucita Roja, que sí es capaz de comerse al lobo». Y entré con las anécdotas de Juana. El tono era desacralizador. Intentaba ponerme a la misma altura del lector, nunca por encima ni por debajo; siempre al mismo nivel.

—¿Los editores ponían algún reparo ante ese intento de unir la literatura y el periodismo?

No, todos éramos escritores o aspirantes a escritores, que aplicábamos conscientemente las reglas del cuento en el reportaje o la crónica. Todos lo hacíamos: Jaime Sarusky, Edmundo Desnoes, Lisandro Otero, César López y Mario Trejo, un argentino que ganó un premio Casa de las Américas en poesía. Compartíamos el mismo principio de your attitude y los artículos sobre pintura, música u otro tipo de arte iban con seudónimo. El mío era Héctor.

—¿Por qué con seudónimo? ¿Existían reticencias en los círculos literarios ante el periodismo?

Claro que existían. Brincaban si veían mi nombre en una reseña sobre una exposición de pintura. Seguro preguntarían, ¿qué hace Ambrosio Fornet hablando de pintura?, ¿quién lo mandó a meterse en esto?

Eran personajes con bastante altura y es verdad, no éramos especialistas; pero sí habíamos visto mucha pintura y tratábamos de mantenernos informados antes de escribir.

Nosotros teníamos otra noción de la cultura. Intentábamos ubicarla en las personas. Hablábamos de la cultura desde la perspectiva de un receptor ilustrado. Existe un principio de Marx, que para mí es fundamental: «El artista –dice Marx- al crear una nueva obra de arte para el espectador, crea al mismo tiempo un espectador para la obra de arte». Es decir, yo me desarrollo a través de la práctica y ahora me convierto.

Por eso hicimos el periodismo de aquella manera. Poner al hombre en el centro y en su contexto, y por ahí surgían los reportajes que parecían cuentos. Mario me escribía desde Francia: «Ambrosio, acabo de leer unos reportajes de ustedes sobre la guerra. Son fabulosos, nunca imaginé que se pudieran escribir así».

¿Era literatura lo que hacíamos? No sé, no me atrevo a decirlo. Guillermo Cabrera Infante sí tenía esa experiencia grande de aplicar la literatura al periodismo. De lo que sí estoy seguro es que todos los del equipo de Lunes de Revolución estaban en condiciones de abordar cualquier temática bajo cualquier género sin establecer diferencias. Podíamos hacer la reseña cultural y al mismo tiempo escribir sobre Playa Girón.

Yo hice algo con el Batallón de la Policía. Me fui para la loma donde estaban acuartelados después del combate, conversé con todos los que pude, incluso con los heridos, y sus experiencias salieron en un reportaje. Se llamó ¿Quiénes son esos del Batallón Suicida?

—Ambrosio, ¿en qué ayuda la literatura al periodismo y viceversa, qué le aporta el periodismo a la literatura?

Partimos de que hablamos de un híbrido. Desde el momento en que se plantean las preguntas literarias de cómo comunicar, empieza a operar la malicia literaria. Eso implica comprender que solo las situaciones conflictivas generan atención, que los personajes son portadores de situaciones interesantes y que los usos del lenguaje crean distinciones. El adjetivo, por ejemplo, crea sellos personales. Borges usaba el de memorable, y eso distinguía su estilo.

El periodista, por su parte, no se detiene, siempre está presionado por el tiempo: pero en el oficio pesa mucho el bagaje. Si hay algo que ayuda desde el periodismo es la manera de concretar, a re-escribir. Mario Vargas Llosa me contó que al terminar la primera versión de La ciudad y los perros, la novela tenía más de 3 000 páginas y la sometió a una revisión que la llevó a 300 cuartillas.

Cuando pregunté por qué hacía eso, me explicó que la primera versión era la espontánea, pero no era literatura. Solo después de repasarla, de pulirla, es que se estaba ante la novela y en eso ayuda el periodismo: a concretar lo relevante y a operar sobre una estructura.

—¿Por qué en los años posteriores se perdió la dimensión literaria dentro del periodismo cubano?

Porque se dividió la parcela. Los periodistas se destinaron a la ideología y los escritores para el arte. Eso implicaba que tú no podías meterte en mi jardín, aunque yo tampoco podía saltar ni inmiscuirme en tu espacio. Así de sencillo.

—¿Cuándo comenzó esa parcelación? ¿Con el Quinquenio Gris?

No, un poco antes. Si mal no recuerdo, creo que fue en 1968 cuando el que firmaba como Leopoldo Ávila, desde las páginas de Verde Olivo, abogó por esa separación. Decía que los escritores éramos unos desideologizados.

Por sus juicios, no tener ideología era no coincidir con los criterios de cierto funcionario de turno y yo no tengo porqué apegarme de manera obligatoria con los criterios de nadie.

En todo caso, si coincido con algo son con las ideas y principios de Fidel, pero nunca con los de un comisario que desea imponer su moda. El resultado fue la separación de los escritores y el periodismo en Cuba.

—Su entrevista a Raúl Roa puede figurar como un ejemplo de periodismo literario por la manera en que se aprehendió la personalidad del entrevistado mediante los diálogos. ¿Cómo surgió? ¿Usted la buscó o la mandaron a hacer?

Bueno, no sé si esa entrevista tiene valor literario. Ella surgió por idea de Ernesto González Bermejo, un uruguayo que ejercía como director en funciones de la revista Cuba. Yo escribí el prólogo de La Revolución del 30 se fue a bolina, que salió por Ediciones Huracán en 1969. Lo hice sin mi firma porque el texto no estaba a la altura de lo escrito por Roa, y tomé esa decisión bien en firme.

Sin embargo, el comienzo, cuando describo la odisea por buscar un libro suyo en una librería de la calle Reina, el desasosiego por capturar el último ejemplar en manos de un hombre con sombrero, todo aquello le gustó a Roa, que era un gran bromista y González Bermejo conocía de la simpatía del Canciller. Entonces propuso la entrevista y que yo fuera el entrevistador.

Roa no tenía tiempo para concederla, pidió que remitieran el cuestionario y después lo devolvería con las respuestas. Preparamos las preguntas, pero enviamos la solicitud de precisar después cualquier dato. Yo tenía la secreta esperanza que por las interrogantes él accedería a un segundo encuentro; y así ocurrió. Se sostuvo en su oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores.

«Oye, tú eres un chivador –dijo al recibirme-. Haz hecho aquí cada pregunta». En la segunda entrevista sí se mezcló el periodismo con la literatura, en el sentido de que soy consciente de que la cultura forma parte de la vida social y yo quería conocer al hombre en su contexto cultural. Eso, al final, conduce a la literatura y te diferencia del periodismo tradicional, que siempre puso a Roa muy estirado, muy político. Por eso pregunté por El Acorazado Potemkim, por su infancia, los compañeros de generación.

—¿Usó grabadora?

En ningún momento. La segunda entrevista fue para precisar datos. Conocer, por ejemplo, quién era Gabriel Barceló. Roa lo definía como el héroe olvidado de su generación, aunque hacían falta más elementos.

—La entrevista está llena de adjetivos rebuscados, de los giros de Roa al hablar, de palabras de época que hoy casi no están en uso, de todo lo que puede revelar una personalidad mediante el lenguaje. Si no fue con una grabadora, ¿entonces ese retrato del habla cómo se obtuvo? ¿Fue usted a esa segunda entrevista con la intención de apropiarse de ese estilo?

Nunca había conversado con Roa, aunque sí había leído mucho de él, estaba muy relacionado con su manera de escribir y pensar; pero en el segundo encuentro lo que se hizo fue precisar la información. Por supuesto, surgieron cosas nuevas; sin embargo, lo principal salió en las respuestas escritas.

—¿Incluido lo del músculo primo?

¡Ah, no!, eso sí apareció en la segunda parte y lo dijo con toda su connotación. Igual, cuando pregunté por el tipo más simpático de su generación y él respondió: «No me queda más remedio que reconocerlo: el tipo más simpático soy yo». Su desenfado era así.

—¿Por qué Roa criticaba tan duro a Jorge Mañach?

Tal vez por ser muy diferentes. Roa fue muy petardista, polemizó con medio mundo, era la irreverencia en dos piernas y siempre quería poner una distancia con su origen acomodado. No se resignaba a que lo trataran como un burgués. En la entrevista, gozó mucho con los cuentos de sus juegos de pelota y quimbumbia en La Víbora.

Mañach, en cambio, era pausado, muy elitista. También andaba muy girado hacia la derecha y Roa estaba por completo en la izquierda. En común tenían una cultura y un talento enormes. Eran dos figuras muy grandes en lo intelectual y en lo político tenían que chocar, como lo hicieron.

—¿Cree usted que, de no haber muerto en España, Pablo de la Torriente Brau hubiera tomado un camino parecido al de Roa después de la Revolución del 30, cuando en ocasiones se convirtió en un francotirador por excelencia?

Es muy probable, no en balde eran tan amigos; los dos se parecían mucho.

—Pero Rubén Martínez Villena también era muy amigo de ellos y sin embargo era muy diferente.

Bueno, no tanto. Aquí se tiene una imagen muy elevada de Villena, el hombre de los versos, de la mirada frágil y dulce, y enfermo por la tuberculosis se metía en los mítines más duros. Era un hombre que no le tenía ningún miedo a la muerte.

—Fornet, ¿y qué le ha aportado el periodismo a su obra?

El primer poema escrito después de 1959 decía: «Nosotros los sobrevivientes, ¿a quién le debemos la sobrevida?» ¿Qué diferencia existe con este otro: «Danae teje el tiempo dorado por el Nilo»? Es muy grande la distancia. La literatura cubana en los sesenta se convirtió en periodística, se volvió comunicativa para poder expresar una realidad muy fuerte.

Yo no estudié Periodismo, pero ese oficio nos permitió ponernos en sintonía con la época. Fue un tiempo de comunicación y con la conciencia de que existía un público con el cual establecer ese intercambio. Toda mi vida he tratado de ubicar al hombre en su contexto cultural. El sentido de mi obra es ese. Y haberlo cumplido, en parte se lo debo al periodismo. No tengo duda alguna.

(Imagen de portada: Omara García/Cubaperiodistas).

Excekente artículo. No conocía a Ambrosio Fernet y me resultó muy agradable hacerlo. Sólo que me hubiera gustado que hubieran hecho referencia a mi admirado Nicolás Guillén, con quien tuve el gusto de conversar, gracias a la demora de un vuelo.

Excelente. El Dr. Fornet nos sigue inspirando…me fascinan sus reflexiones y su sabiduría en decir: “el periodismo nos permitió ponernos en sintonía con la época.” Gracias.