Me pregunto cómo serían los tonos de las farolas en mi ciudad —que evoluciona marcada por el contrapunteo de sonoridades múltiples— cuando se truncó el curso de una vida, muchas vidas. Me interrogo también sobre testigos que, en silencio, vieron desatar la furia del terror contra el decoro de un hombre.

Es La Habana, Cuba, de 1958, del fatídico sábado 2 de agosto. ¿Cuántos, observadores, cautivos del miedo, presenciaron un hecho que torció el camino de un joven, víctima de la demencia y la práctica institucionalizada del terror?

Rafael Guerra Vives ese día tenía una cita con su novia Elena —esa es una de las versiones— en el café “El Faro”, ubicado en la popular calle habanera de Infanta, entre San Rafael y San José. Era otro encuentro para disfrutar, como ya era habitual entre ellos, de la programación del cine ubicado a escasas cuadras de ese lugar.

El arribo abrupto de una perseguidora (vehículo policial) cambió el rumbo de Rafaelito y el compás de espera a su compañera se tornó en ruptura, pintado al instante por la desmesura de la violencia. Más tarde se volcaron sobre su cuerpo potentes cascadas de arremetidas, materializadas como los signos del horror.

Fue empujado por la fuerza hacia el automóvil tripulado por los esbirros del Coronel Esteban Ventura Novo, acuñado como El Sicario de traje blanco. Entre los tripulantes de estas ya recurrentes redadas estaba Miguel Rodríguez Lazo, “Miguelito el Niño”, traidor de las gestas de jóvenes revolucionarios que libraban una clandestina batalla, empeñados en derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista. En su carrera policial ascendió hasta el grado de Sargento, fruto de sus delaciones y prácticas criminales.

Rafael Guerra Varona y Zoila Vives de Guerra, padres de Rafael, junto a dos de sus sobrinas, buscaron durante tres días a Guerrita (como lo llamaban en su entorno cercano) en las 16 estaciones de policía de la ciudad. No faltó en las desesperadas gestiones el dialogo con el mismísimo Ventura Novo quién negó, en todo momento, conocer del paradero del joven camagüeyano. Este sentenció, además, que no estaba preso en ninguna de las unidades de policía de la Capital.

En esas tres angustiosas jornadas los familiares de Rafael Guerra Vives reconocieron los muchos cadáveres que, amontonados y sin identificar, reposaban en esa época en los cementerios de Colón y Marianao. En sus andares por la zozobra y la no respuesta, ante el correr del tiempo, sus ojos buscaron entre más de 60 cadáveres. También acudieron a identificar los cuerpos mortuorios que se depositaban en la morgue de la ciudad, siempre deseando fallar en la pesquisa.

Fue el martes 5 de agosto, en los frigoríficos del Necrocomio de La Habana donde terminó la indagación. Un salón helado, dispuesto con 18 gavetas, fue el escenario donde parió el llanto colectivo. Cada uno de estos “cajones” estaba ocupado por jóvenes horriblemente destrozados y mutilados, incluido el cadáver de Guerrita, el único hijo de Rafael y Zoila.

Lo que encontraron fue una pátina dantesca. Surcaban toda su estatura horrendas huellas que crecieron como marcas del sin sentido y la aberración, la cobardía y las más execrables practicas del genocidio.

Rafael Guerra Vives tenía arrancada las uñas de los pies y de las manos, los tobillos fracturados y los pies quemados. En el abdomen se avistaban docenas de hematomas, probablemente provocados por golpes de objetos contundentes y pesados. La espalda estaba surcada por las arremetidas de fustas y vergajos hasta tapizarla en su totalidad.

En la propia espalda se identificaban numerosas heridas perforantes. Sus órganos sexuales estaban mutilados y, además, tenía una prominente fractura del maxilar inferior. Los ojos les fueron arrancados y la región occipital totalmente destruida.

La barbarie de estos hechos se materializó en la Novena estación de policía, ubicada en Calle Zapata y C, en el barrio residencial de El Vedado.

En una nota que redactó el Movimiento 26 de Julio el 5 de septiembre de 1958, un mes después de estos hechos, se denunció que la noche en que fue detenido Guerrita “… 10 jóvenes más fueron igualmente destrozados y asesinados sin investigación ni identificación, siendo algunos ajenos a la militancia revolucionaria, solo por ser jóvenes, lo que resulta ya una desgracia para este país”.

Rafaelito, en verdad, había aparecido en la madrugada del 4 de agosto en Virtudes No. 619. Los vecinos de esa calle sintieron, a las cinco de la mañana, unos ruidos extraños en el pasillo de la escalera que conducía al segundo piso de un edificio familiar. Un auto se detuvo, sacó un cadáver y sus ocupantes lo atravesaron sobre los escalones. Sus órganos genitales estaban incrustados en su boca. La aparición del cadáver era un reiterado mensaje: el horror como práctica intimidatoria.

Rafael Guerra Varona y Zoila Vives de Guerra se llevaron el cadáver de su hijo para su natal Camagüey. Fue velado en una casa mortuoria el 6 de agosto, sita en la calle Dolores Betancourt No 286, lugar donde se produjo el duelo entre familiares y amigos para ser enterrado, más tarde, en el Cementerio General de la Ciudad.

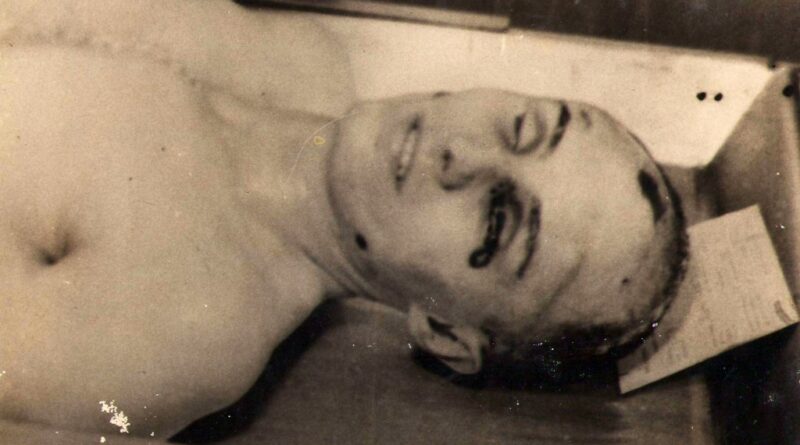

El régimen de Fulgencio Batista no estaba dispuesto hacer pública las atrocidades de sus sicarios. En esa casa fue posicionado un policía que tenía el encargo de no permitir que la tapa del féretro fuera destapada. La “eficacia” silenciadora de la dictadura batistiana fue vulnerada en un momento donde el dolor y la indignación eran compartida entre los presentes. El “vigilante”, apostado en ese lugar, salió a fumar un cigarro. Un amigo de la familia, que portaba una cámara, tomó la única foto que existe hoy de Guerrita, que revela cómo le cercenaron la vida.

Rafael Guerra Vives, quien desarrolló su infancia y adolescencia en Camagüey, matriculó en la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Habana. Era un pertinaz aficionado a los deportes, en particular al baloncesto. Era un joven callado y discreto.Se vinculó a las luchas políticas que se estaban librando en ese histórico recinto estudiantil, uno de los núcleos más activos del combate revolucionario en La Habana. Entabló amistad con Juan Pedro Carbó, José Antonio Echeverría y Faure Chomón.

En la capital asumió una gran responsabilidad. Le fueron encomendadas por la jefatura de acción y sabotaje del Movimiento 26 de Julio tareas de alto riesgo que cumplió con celeridad. Su extenso historial de acciones revolucionarias provocó que fuera fichado por los cuerpos represivos del tirano. Integró y cumplió tareas también en el Directorio Revolucionario. Se caracterizó por la audacia y la serenidad.

Tenía amplio dominio sobre la labor de sus compañeros, así como de los lugares de cita para el trabajo clandestino. Cuando fue torturado, hasta su muerte, no delató a ninguno, ni reveló los planes que se gestaban para acelerar el derrocamiento del Dictador Fulgencio Batista. Cuando Guerrita murió tenía tan solo 24 años. Sus padres Rafael Guerra Varona y Zoila Vives no supieron hasta después de su muerte, de su activa militancia en el M-26-7 y en el Directorio Revolucionario.

Nota: La foto de portada que acompaña este texto forma parte del patrimonio y la memoria de mi familia. Cuento con la autorización de mi madre, Georgina Guerra Díaz, veladora de este documento para su uso como prueba del vil asesinato.

La reconstrucción de esta crónica evoluciona a partir del testimonio de mi tía Marta Hernández Guerra y de mi madre, ambas primas de Rafael Guerra Vives. Son ellas orgullosas combatientes de la clandestinidad, que integraron el M-26-7. Las letras de esta entrega, que forman parte de la serie Crónicas de un instante, han sido enriquecidas también por documentos inéditos que reconstruyen la cronología de estos hechos.

(*) Periodista cubano y articulista de cine. Especialista de la Cinemateca de Cuba. Editor del blog Cine Reverso.

(Tomado de Cuba en Resumen)