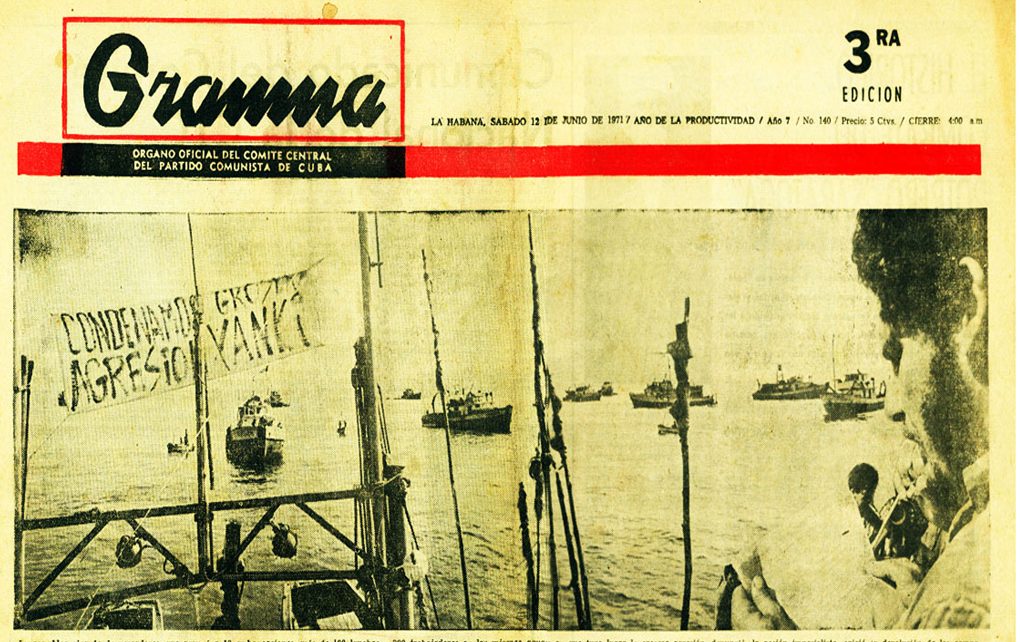

Este relato forma parte de una historia que ya les conté en un número anterior: “El Pájaro del Faro”. A modo de resumen, les recuerdo que en el verano de 1970 el apresamiento arbitrario de un grupo de pescadores cubanos por un guardacostas yanqui, mientras realizaban sus labores en aguas internacionales, me llevó a trasladarme a la zona de pesca habitual de la Flota del Golfo junto a una decena de periodistas y cámaras de otros medios nacionales de prensa. Integraban el grupo el realizador y director del Noticiero ICAIC Latinoamericano, Santiago Álvarez, y su camarógrafo, “Revolvito”, como cariñosamente llamábamos a Raulito.

Como a las tres semanas, en medio de la dilación de los yanquis para devolver a los pescadores retenidos en Cayo Hueso, se nos agotaban las historias y se nos repetían las imágenes tratando de reflejar las labores de nuestros pescadores; la vida a bordo de los Lambdas, lejos de sus familias; echando por aquí los palangres; recogiendo por allá la cherna, el pargo, el tiburón, la albacora… ! !Ahhh… la albacora…!!

Una tarde de pesca en el Sondero 30

La albacora me recuerda una tarde en que nos aburríamos como ostras y vi al patrón del Sondero 30 en la popa, pescando con un “pollito”. El “pollito” no era más que un pedacito de soga, medio despeluzado en un extremo, enganchado en un azuelo y con pita suficiente para que flotara a flor de agua, mientras el barco navegaba a un cuarto de máquina.

Le pedí a “Candela” probar suerte con el “pollito”, pues no había más nada que hacer encima de aquel barco y ya estaba saturado del café de “Candito”, nuestro afable cocinero.

Con un pie descalzo sobre el borde de la popa y mirando atentamente al “pollito” que se deslizaba en medio de la estela dejada por el Sondero, transcurrían largos minutos en que podía caer en trance hipnótico. Era uno de esos momentos del día cercanos al letargo, en que dedicaba todo el tiempo a pensar en “Tula” y cómo le iría con sus máquinas tabuladoras en el Centro de Cálculo y con nuestras pequeñas hijas, Kenya y Ketty, en ausencia de la autoridad paterna.

De pronto sentí un fuerte tirón en mi mano derecha, en la que sostenía el sedal sobre el dedo índice, como me indicó “Candela”. Algún peje grande se había tragado el “pollito”. La pita se estiró y se hundió hasta más no poder; tuve que agarrarla con toda mi fuerza y echarme hacia atrás, con los pies afincados en la cubierta, pues casi salgo volando de cabeza por la popa.

Lo que fuera que picó el anzuelo debía ser un peje grande. Tal vez un tiburón o una barracuda, por los halones que daba. Como no lograba traerlo hacia la popa para ver que rayos era, fijé el sedal en lo primero que encontré y llamé al patrón. Lo primero que hizo fue detener el barco. Pero el bicho no cedía. Halaba cada vez más.

Por fin llegó “Candela” a donde yo trataba inútilmente de cobrar mi pesca.

El patrón del Sondero 30 era un hombre de mediana estatura, criado en los rigores del mar, pero encima de eso practicaba pesas constructivas, por lo que ostentaba un físico y una fortaleza poco comunes, de los cuáles no hacía alardes.

Agarró el sedal y con 5 o 6 brazadas izó sobre la borda una albacora medianita, de unas diez libras, que se cansó de brincar sobre la cubierta. Y yo pensaba que había enganchado un dientuso de gran tamaño. La albacora es familia del bonito y muy sabrosa, por lo que mi pequeña “captura” terminó en la sartén de “Candito”. No hice más ningún intento relacionado con la pesquería.

La tromba marina y un Sondero al escape

Cuando se navegaba mar afuera en los barquitos de la Flota del Golfo, era preferible mirar al cielo. No había que ser creyente; si mirabas en redondo te estremecía comprobar lo lejos que estaba la tierra firme.

Una tarde apareció un nuevo peligro dentro de la ya peligrosa faena palangrera de la Flota del Golfo. El cielo empezó a encapotarse y prevalecía un “aire de agua”, como lo hubiera descrito mi abuela. La tarde se oscureció. De pronto, vimos claramente como, desde un cúmulo cercano y oscuro, iba bajando hacia el mar un creciente remolino de pequeñas nubes.

Con todo el entusiasmo que caracteriza a los espíritus creadores y aventureros, Santiago Álvarez ordenó a “Revolvito” que preparara la Arriflex para filmar aquello. Al propio tiempo le pidió a “Candela” que acercara el Sondero al fenómeno atmosférico, ”por la importancia científica e informativa que representaba filmarlo durante su formación”. Armado con una cámara mucho menos complicada que la Arriflex, mi camarógrafo, “Viñitas”, empezó a filmar la tormenta desde lejos, con el lente telefoto.

“Candela” salió corriendo hacia la cabina mientras el grupo permanecía en popa mirando, fotografiando y filmando de lejos el espectáculo que ofrecían las fuerzas desatadas de los elementos. En muy poco tiempo, el remolino alcanzó la superficie del agua y se convirtió en una atemorizante tromba marina. Pese a la distancia, se escuchaba el zumbido proveniente de aquella columna de agua y viento que así anunciaba su fuerza descomunal.

El barco se alejaba del fenómeno atmosférico a toda la velocidad que le permitía su viejo motor. Santiago Álvarez protestó, señalando hacia el lugar de la tormenta: “!!!La tromba es para allááá…!!! A lo que “Candela” respondió: “!!!Aquí lo que hay que irse pa´l c….. antes que nos coja la cosa esa!!!”. Con la mano izquierda agarraba con fuerza el timón, mientras que con la derecha empujaba instintivamente la palanca del acelerador, tratando de agregarle velocidad a aquella palangana de mala muerte llamada Sondero 30.

Varias millas después, ya lejos del peligro y con la atmósfera en calma, todos agradecimos la acertada decisión de “Candela”. Si el barco hubiera sido alcanzado por aquella tromba la historia sería otra…, sin nadie para contarla.

En el tiburonero de “Camagüey”

Pasados unos 20 días de nuestra estancia en el Golfo de México, el jefe de Información de la entonces Dirección Informativa del ICR, Freddy Moros, reflexionaba en su oficina de P y 23, en el Vedado. Había que relevar al “equipo del Golfo” y para hacerlo decidió acompañar en la travesía al colega reportero Félix Morejón y otro camarógrafo, que no recuerdo quién era. Así, el fraterno colega pudo obtener una breve, -pero instructiva muestra-, de cómo era la cosa sobre el terreno…, o mejor aún, sobre el agua del Golfo.

Vio cómo vivían, trabajaban, dormían y comían los periodistas y tripulantes en el Sondero 30, mientras los miembros de la flotilla de “Cheo” pescaban a golpe de palangre en aquellas aguas. Así pudo experimentar como, -una noche-, un supertanquero casi nos hunde con la estela que dejó al pasar de largo a pocos metros del Sondero. Pero esas siempre fueron las cosas inesperadas que nos encantaban de la profesión que escogimos.

Cumplida la primera parte de la misión, nos despedimos con un abrazo de los tripulantes del Sondero 30. Iba a extrañar a sus personajes y aquellos días andando y desandando descalzo la cubierta impregnada de sal, donde hasta un molesto callo en un dedo del pie se me desapareció como por encanto. Iba a extrañar, sobre todo, los platos y el café de “Candito”. No obstante, el viaje de regreso guardaba también sus sorpresas gastronómicas.

Para regresar a La Habana utilizamos la misma enviada que trajo a Freddy con mi relevo y que dedicó un par de días para recoger las capturas de los barcos de la flotilla, desperdigados en la zona. Se trataba de un barco tiburonero, mucho más grande y marinero que el Sondero 30, cuyo patrón respondía al alias de “Camagüey”.

“Camagüey” era el prototipo del hombre de mar, blanco cuarentón, curtido por el sol y el salitre, con una gorra negra bien calada sobre las cejas y provisto de una sencilla locuacidad que hacía más interesantes sus historias de pesca, referidas a tiempos anteriores a la fundación de la Flota del Golfo, en términos de grandes esfuerzos, trabajos mal pagados y penurias para la familia.

En esos diálogos, sentados sobre cajas de madera y rollos de soga, se nos iban las horas, mientras el barco acortaba la distancia que nos separaba de la Boca del Morro, todavía bastante lejos. Nos separamos del Sondero 30 bien temprano en la mañana. Ya comenzaba a descender el sol sobre el horizonte cuando vi hacia estribor, -lado derecho del barco-, un grupo de delfines que nadaban y saltaban sobre las olas, no lejos de la embarcación y en la misma dirección. Era un espectáculo tan bello como inolvidable.

Pero estas aventuras en el mar siempre estaban llenas de sorpresas; algunas agradables…, otras no. Ante el avistamiento de los delfines, llamé la atención de “Camagüey”. Este se incorporó como un resorte y sólo nos dijo: “Esta noche vamos a comer bisté de palomilla”.

De momento yo no entendí lo que quiso decir. Dio órdenes al piloto para que redujera la velocidad y maniobrara para que los cetáceos se acercaran al barco. Su actitud no presagiaba nada agradable. Fue hacia la popa y regresó con un largo y filoso arpón amarrado a un rollo de soga que dejó caer sobre la cubierta.

Con agilidad felina, “Camagüey” se paró descalzo sobre el extremo de la cubierta en la proa y esperó a que los delfines comenzaran a saltar delante del barco. Por un momento evoqué el personaje que el escritor estadounidense Herman Melville dibujó, en su famosa novela, para el obsesionado capitán Ahab, en su afán por darle caza a una ballena asesina. Salvando la distancia y las circunstancias, no se trataba de cazar a “Moby Dick” ni “Camagüey” era el laureado actor Gregory Peck.

Con la precisión del que está bien entrenado en estas lides, “Camagüey” descargó el arpón sobre un delfín en el momento que este saltaba. La soga comenzó a estirarse mientras el experimentado pescador cobraba su presa halándola hacia el barco, ya detenido por completo. A los pocos minutos de esfuerzos y palabrotas, entre tres hombres subieron el delfín a cubierta, todavía con el arpón clavado en el lomo y tiñendo el piso de sangre.

Para mí ese fue el episodio más desafortunado de aquella expedición periodística en aguas del Golfo de México: ver como “Camagüey” decidió la suerte de aquel bello animal, sólo por el extraño placer de demostrar su destreza y por despejar la incógnita que el mismo creó cuando mencionó el bisté de palomilla, tratándose de delfines.

Las explicaciones que nos dio “Camagüey” no compensaban la triste visión de aquel ejemplar de unos tres metros de largo y vaya usted a saber qué peso, saltarín y juguetón minutos antes, y después inerte, desangrándose sobre la cubierta, mientras un pescador sacaba el arpón de su cuerpo y otro asentaba en la piedra el filo de un matavaca para comenzar a destazarlo.

Otra vez sentados en nuestra improvisada rueda de prensa, la curiosidad periodística y la desaprobación del sacrificio de aquel delfín se resumieron en mi primera pregunta al patrón: “¿Y ahora que van a hacer con eso…? A lo que “Camagüey” respondió: ¿Eso…? Pa´carná de tiburón… Pero dejen que ustedes prueben la carne del cocote”.

Presenciamos con resignación el descuartizamiento del pez, sobre todo de la parte posterior a la cabeza, donde el cuchillo de carnicero fue descubriendo una gran masa de carne rojiza que parecía cortada del lomo de una bien criada res. Aquella parte del delfín era lo único comestible; el resto del animal quedaría en los refrigeradores del barco para pescar tiburones. Me sentí culpable al descubrir a los delfines.

Tenía razón “Camagüey” con lo del bisté de palomilla. A la hora de la comida el plato fuerte consistió en filetes cortados de aquella carne que, -para nuestro asombro-, no tenía ni el más lejano sabor a pescado. Cualquier mortal no apercibido se lo hubiera comido seguro de que se trataba de un bisté de vacuno y hasta habría sospechado de su presuntamente ilegal procedencia.

Con la caída de la noche, se fueron haciendo visibles, a lo lejos, los dos destellos inconfundibles del Faro del Morro y las escasas luces del Malecón de La Habana de los setenta. Así transcurrió mi último día de estancia en el Golfo durante la primera parte de esta historia sobre el secuestro de un grupo de pescadores cubanos por la guardia costera de los vecinos de enfrente. Se la cuento ahora…, antes que se me olvide.

La Habana del Este, noviembre de 2019