Fue una mañana de noviembre de mediados de los setenta, en las oficinas de la Cinemateca de Cuba en La Habana, en vísperas de la Semana de Cine Soviético: dos jóvenes veinteañeros venidos de Oriente —uno de Manzanillo y otro de Holguín—, a la sombra de lecturas y películas que auspiciaban las rutas a seguir de ambos, conversaban con aquel cordial y generoso príncipe del séptimo arte en clave cubana que era Héctor García Mesa, director de la prestigiosa entidad. Fue allí la invitación que sería grandísimo regalo, un auténtico punto de inflexión para escrituras y reflexiones por venir.

“Los espero esta tarde a las cinco para que me acompañen a la premier de Andréi Rubliev”. Fue la frase para un convite que, con los años, terminó por ser el saludo cada vez que nos encontrábamos, casi una afinidad masónica; evocar algún fragmento de la película de Andréi Tarkovski que habíamos visto en la sala Chaplin, las imágenes como acabadas de salir de la filmación, la historia de aquel pintor de íconos en la Rusia medieval —ambos coincidíamos que no sólo se trataba de una epopeya cinematográfica, sino también de una gran novela— que tanto iluminó nuestros caminos.

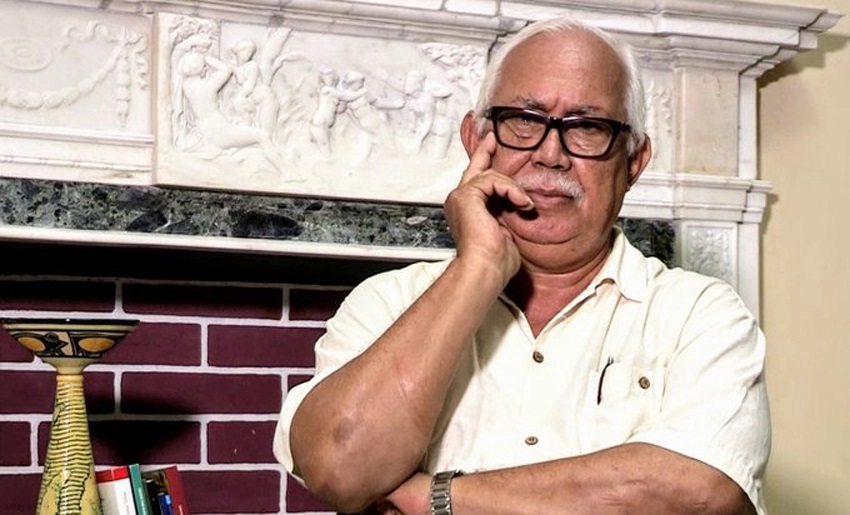

Hay una frase de Pablo Neruda que me asalta al sentarme a escribir estas líneas, cuando en cierta ocasión, al ser inquirido sobre cómo abordaría un tema relacionado con su impresión afectiva, el poeta respondió: “Nunca sé por dónde empezar, si por la chaqueta o por el corazón”. Así le ocurre ahora al autor de esta columna, tras la muy triste noticia de la muerte de Francisco López Sacha, escritor, profesor y manzanillero —el gentilicio, más que colofón, era en su caso la clave de su intimidad bien acendrada—, al evocar los rasgos de una simpatía mutua que se deslinda en poco más de cincuenta años.

La literatura y el cine fueron siempre la piedra de toque que abría las puertas al diálogo en cada encuentro; y es así que salta como una liebre, justo en este instante, una tarde a finales de los noventa, en la Biblioteca de Holguín al borde de un conversatorio, cuando, tras el saludo y la recordación de algún pasaje de Andréi Rubliev —nuestro ritual entrañable—, me espetó cual actor que sale a las tablas: “Tienes que buscar una novela que no has descubierto, con mapas y todo, El paciente inglés, de un escritor de Ceilán, Michael Ondaatje, ya verás…”. Recién entonces estaba por salir la película.

“Cual actor que sale a las tablas”, he apuntado, y es una de las condiciones que nutren la remembranza de Sacha, al amparo de una locuacidad tan consumada como vigorosa, santo y seña de su desempeño como Profesor de Historia del Teatro en el Instituto Superior de Arte. En ello tenía un impulso decisivo su dominio de la entonación, el acervo oral, la figura gravitando sobre el más mínimo resquicio del espacio, su gestualidad, el movimiento de las manos…“Eres como Vittorio Gassman en il sorpasso”, le decía en alusión a aquella película que tanto ensalzábamos del cine italiano de los sesenta.

A lo anterior se añadía una simpatía natural, una memoria enérgica que se movía con gracia por las parcelas más disímiles, fueran las canciones de Los Beatles, el teatro universal —fragmentos de Casa de muñecas o El tío Vania, dos ejemplos entre tantos—, anécdotas de las luchas independentistas de 1868 en sus espacios más precisos —retengo un día lejano en Bayamo durante unas jornadas literarias, cuando junto a Pocho Fornet, frente a la casa natal de Francisco Vicente Aguilera, fui testigo de un retrato inolvidable del patricio, Sacha como un pintor verbal frente a su lienzo—… Remembranzas inagotables.

Ambas condiciones, la simpatía natural y la memoria enérgica, confirman el despliegue de su rumbo como escritor, las varias escalas de agudeza, afecto, añoranza, intuición, que podía combinar, desde su novela inicial, El cumpleaños del fuego —que integrara a comienzos de los años ochenta el notorio “pronóstico narrativo” para la década, establecido por Ambrosio Fornet, junto a proyectos de Jesús Díaz, Miguel Mejides, Senel Paz, Alejandro Querejeta… —, pasando por los cuentos, hasta esa autobiografía por otras vías y casi muy personal novela de aprendizaje, Prisionero del Rock and Roll.

Es en aquel título, casi para ser oído como un disco de vinilo de los viejos tiempos —revivido tal soporte con su regreso a los mercados del mundo—, que se deslindan las solicitudes más favorecedoras del muchacho que imitaba a Paul Anka, el que soñaba con ser prolongación del cuarteto de Liverpool, el conocedor de Bob Dylan, circunstancias que —para decirlo con dos capítulos de ese libro— refrendan “el dulce pájaro de la juventud” y su vuelo en “el anillo mágico del tiempo”: un paseo entre voces y guitarras eléctricas primero, y luego los más variados instrumentos, a favor de una devoción cumplida.

Esas condiciones —la juventud, el tiempo— son señas de identidad que recorren sus narraciones, allí donde su oficio alcanza una plenitud que se sustenta en el dominio más seductor, el conocimiento a fondo de Boccaccio, Chéjov, Quiroga, Borges, Cortázar, Hemingway, Rulfo, Cardoso, Labrador Ruiz y su coterráneo Luis Felipe Rodríguez (entre tantos cuentistas leídos desde muy joven), la pasión por un saber que supo convertir, muchos años después, en fortuna de magisterio en cátedras y eventos, el hechizo de sus conferencias y sus clases, cualquier diálogo donde fuera: el placer inagotable.

Como cualquier lector de Sacha, recuerdo no pocas de sus historias y sus personajes, aquellas que advierten el desarrollo de un prodigioso fabulador, una vocación de encuentro con lo más granado del arte de contar, su huella muy personal en la que convergen, bajo la fronda de las circunstancias ya apuntadas, la remembranza y la ternura, lo probable y lo insólito, la gracia y la compasión, lo pertinente y lo inesperado, el pasado y el presente, a favor de que el instante de la historia contada sea siempre lo determinante que la palabra puede preservar: todos los tiempos el tiempo.

Debo indicar que aunque incursionó en la novela —la ya mencionada, más Voy a escribir la eternidad, y alguna otra inédita—, la definición mejor para Sacha es la de cuentista, realeza literaria a la cual pertenece en el ámbito insular, y más allá. Ahí está para confirmarlo, entre otros, Figuras en el lienzo, inolvidable encuentro de Emilio Zola con el muy joven José Martí, una noche de estreno en París bajo el techo de La Comedia Francesa, una pieza ejemplar que sobresale por su minuciosa y delicada orfebrería verbal, un rapto de ingenio, uno de los cuentos más conmovedores de la literatura cubana del siglo veinte.

Casi al final de las tres horas que dura Andréi Rubliev, cuando este se encuentra con el pequeño Boriska, hijo del herrero que moldeaba campanas, le dice: “Seguiremos trabajando juntos, tú fundirás campanas, yo pintaré iconos”. Así, cada vez que nos topábamos, retornaba la presencia de aquella película que desde una tarde lejana en la Cinemateca de Cuba nos acompañaba — “Ese regalo se lo debemos a Héctor García Mesa, no lo olvide”, me decía él—, y era nuestro mejor saludo: O bien yo fundiría campanas y él pintaría iconos, o viceversa. Así lo despido, dueño y señor de verba grande, Sacha en escena. (Tomada de Radio Angulo).