En Fregene, una localidad marina cerca de Roma, murió hace poco mi muy querido amigo Franco Solinas, uno de los escritores de cine mejor calificados de nuestro tiempo. Creo que no alcanzó a terminar su último guion, que había trabajado junto con el director Costa Gavras, sobre el tema actual y apasionante del pueblo sin tierra de Palestina. Varios directores de renombre mundial debieron de quedarse esperando su turno, pues solían aceptar las esperas largas e imprevisibles a que les obligaban los numerosos compromisos de Franco Solinas. Este era, de todos modos, un caso raro en su medio: no aceptó nunca trabajar en más de un guion al mismo tiempo, y a ese consagraba toda su energía, su paciencia infinita y su autocrítica implacable, durante un tiempo que era imposible calcular de antemano. Un año de trabajo diario era su promedio para cada guion. Su obra maestra fue, sin duda, La batalla de Argel, que escribió para el director Gillo Pontecorvo, para quien escribió también La queimada. Para Costa Gavras escribió Estado de sitio, y para Joseph Losey escribió Mr. Klein. La lista de sus películas no es muy larga, pero es de muy alta calidad. Para mi gusto, fue uno de los profesionales más rigurosos en uno de los oficios más difíciles y menos servidos, y también de los más ingratos. Prueba de esto último es que la noticia de la muerte de Franco Solinas ha pasado casi inadvertida, aun para las publicaciones especializadas, y muy pocos amigos personales y admiradores sabemos a ciencia cierta lo que hemos perdido. Esta es, en todo caso, una oportunidad para reflexionar sobre el destino de penumbra de los escritores de cine. Nadie sabe quiénes son, a menos que sean conocidos como escritores de otra cosa, y en este caso, hasta ellos mismos tienen la tendencia a pensar que su trabajo para el cine es el secundario. Un recurso para comer. Las revistas de cine se fijan, por encima de todo, en el director —no sin razón— y pocas veces recuerdan que, antes de llegar a la pantalla, toda película tiene que haber pasado por la prueba de fuego de la letra escrita. De modo que son los escritores, y no los directores, quienes suministran la base literaria que sustenta la película. Lo cual, por cierto, no está bien ni para la literatura ni el cine.

Después de la Segunda Guerra Mundial, los escritores de cine vivieron su cuarto de hora con la aparición en primer plano del guionista Cesare Zavattini, un italiano imaginativo y con un corazón de alcachofa, que le infundió al cine de su época un soplo de humanidad sin precedentes. El director que realizó sus mejores argumentos fue Vittorio de Sicca, su gran amigo, y estaban tan identificados que no era fácil saber dónde terminaba uno y dónde empezaba el otro. Fueron ellos las dos estrellas mayores del neorrealismo, en cuyo cielo había otras tan radiantes como Roberto Rossellini. Juntos hicieron Ladrones de bicicletas, Milagro en Milán, Umberto D. y otras inolvidables. Se hablaba entonces de las películas de Zavattini como se habla de las películas de Bertolucci: como si aquel fuera el director. En la práctica, fueron muy pocas las películas italianas de aquellos tiempos cuyos guiones no pasaron por el rastrillo purificador de Zavattini, quien aparecía siempre en el último lugar de los créditos solo porque estos eran dados por orden alfabético. Su fecundidad era tal que, dicen quienes lo conocían en ese tiempo, tenía un archivador enorme atiborrado de argumentos sintéticos en tarjetas. Los productores, siempre escasos de temas, acudían a él desesperados. En alguna ocasión, uno de ellos le pidió con urgencia una historia de amor, y Zavattini le preguntó muy en serio: «¿La quiere sin perrito o con perrito?». Toda una generación fanática del cine se fue a estudiar en el Centro Experimental de Cinematografía, en Roma, con la esperanza de que fuera Zavattini quien lo enseñara.

Fue una excepción. En realidad, el destino del escritor de cine está en la gloria secreta de la penumbra, y solo el que se resigne a ese exilio interior tiene alguna posibilidad de sobrevivir sin amargura. Ningún trabajo exige una mayor humildad. Más aún: debe considerarse como un factor transitorio en la creación de la película y es una prueba viviente de la condición subaltema del arte del cine. Mientras este necesite de un escritor, o sea, del auxiliar de un arte vecino, no logrará volar con sus propias alas. Ese es uno de sus límites. El otro, y todavía más grave, por supuesto, es su compromiso industrial. El propio director termina por darse cuenta, tarde o temprano, de que tampoco es mucho lo que él puede hacer dentro del estrecho margen de creación que le dejan las cuentas del productor, por un lado, y los fantasmas prestados del escritor, por el otro. Es un milagro que todavía pueda tener la impresión de que ha logrado expresarse a fondo dentro de ese callejón enrarecido. Por eso me asombra tanto, y me alegra tanto, cada vez que encuentro una película capaz de hacerme llorar, que es lo que uno va buscando en el fondo de su alma cuando se apagan las luces de la sala.

En estos días de tantas entrevistas, una pregunta que se ha repetido sin tregua es la de mis relaciones con el cine. Mi única respuesta ha sido la misma de siempre: son las de un matrimonio mal avenido. Es decir, no puedo vivir sin el cine ni con el cine, y, a juzgar por la cantidad de ofertas que recibo de los productores, también al cine le ocurre lo mismo conmigo. Desde muy niño, cuando el coronel Nicolás Márquez me llevaba en Aracataca a ver las películas de Tom Mix, surgió en mí la curiosidad por el cine. Empecé, como todos los niños de entonces, por exigir que me llevaran detrás de la pantalla para descubrir cómo eran los intestinos de la creación. Mi confusión fue muy grande cuando no vi nada más que las mismas imágenes al revés, pues me produjo una impresión de círculo vicioso de la cual no pude restablecerme en mucho tiempo. Cuando por fin descubrí cómo era el misterio, me atormentó la idea de que el cine era un medio de expresión más completo que la literatura, y esa certidumbre no me dejó dormir tranquilo en mucho tiempo. Por eso fui uno de los tantos que viajaron a Roma con la ilusión de aprender la magia secreta de Zavattini, y también uno de los que apenas lograron verlo a distancia. Ya para entonces había ganado en Colombia una batalla para el cine. Cuando llegué a El Espectador de Bogotá, en 1954, la única crítica de cine posible en el país era la complaciente. De no ser así, los exhibidores amenazaban con suspender los anuncios de las películas, que son para la prensa una apreciable fuente de ingresos. Con el respaldo de los directores del periódico, que asumieron el riesgo, escribí entonces la primera columna regular de crítica de cine durante un año. Los exhibidores, que al principio asimilaron mis notas desfavorables como si fuera aceite de ricino, terminaron por admitir la conveniencia de contar con un público bien orientado.

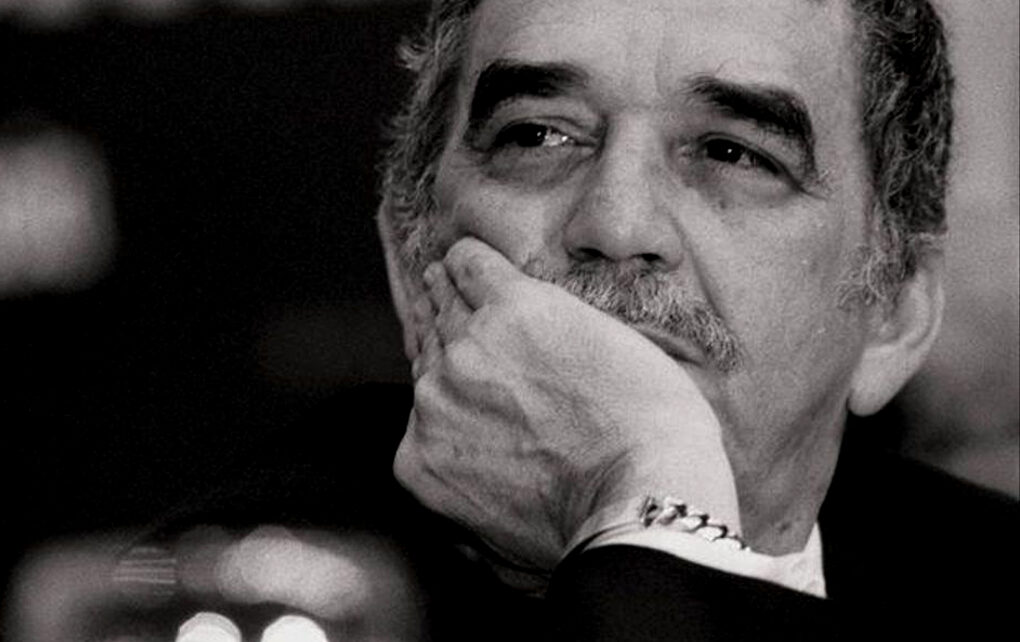

Fue también por la ilusión de hacer cine que vine a México hace más de 20 años. Aun después de haber escrito guiones que luego no reconocía en la pantalla, seguía convencido de que el cine sería la válvula de liberación de mis fantasmas. Tardé mucho tiempo para convencerme de que no. Una mañana de octubre de 1965, cansado de verme y no encontrarme, me senté frente a la máquina de escribir, como todos los días, pero esa vez no volví a levantarme sino al cabo de 18 meses, con los originales terminados de Cien años de soledad. En aquella travesía del desierto comprendí que no había un acto más espléndido de libertad individual que sentarme a inventar el mundo frente a una máquina de escribir (Tomado de Juventud Rebelde). Foto:EFE.