Alrededor de la fecha de gloria de 14 de junio unos cuantos cubanos piensan en Ernesto Guevara; otros, en Antonio Maceo; la mayor parte, en los dos. Aunque se habla más de natalicios comunes que de muertes distantes, los 14 de junio pocos pueden sustraerse a cierta imagen del octubre de 1967 que parece el clímax de una novela de caballería: “Póngase sereno y apunte bien. ¡Va a matar a un hombre!”, aconsejó el guerrillero a quien habría de convertirse en su asesino, que tuvo que dar un paso atrás rumbo al umbral de la puerta en la escuelita de La Higuera y solo atinó a dispararle… ¡con los ojos cerrados!

Encandilado sin remedio por el chorro de luz en la frente del hombre que ya no llevaba la boina con estrella, Mario Terán quedó tan ciego que murió, hace dos años, creyendo que de verdad un día había matado al Che.

El Che sigue re/naciendo, re/creando, re/peleando, re/venciendo… con su terca insistencia en los mejores gerundios de la condición humana y siempre, a mitad de junio, millones de seguidores se enfrascan en ubicarle coincidencias con el guerrero que había llegado al mundo 83 años antes que él: el “desentendedor” supremo de Mangos de Baraguá.

Vaya, entonces, otra estampa que los une en anécdotas. Cuando el Che dejó claro a su verdugo quién tenía el arma y quién, el coraje en aquel espacio pequeño, hacía 90 años que Maceo, con diminuta escolta, había reducido a obediencia un conato de indisciplina al mando del teniente coronel mambí Limbano Sánchez. El Titán, que no atendió la exigencia de detenerse de un centinela, encaró luego al propio jefe del motín, quien le apuntaba a la cabeza: “¡Haz fuego, cobarde; haz fuego, que vas a matar a un hombre!”, fue su respuesta. Limbano bajó el arma y acabó sometiéndose.

Así, en singular y plural: solo valor y valores igualan realmente a los hombres, ya vengan de pueblos distintos, de “razas” diversas, de disímil formación… por eso Maceo y Che suelen aparecérsenos juntos y cargar a dúo. En el lienzo de la patria, sus trazos son semejantes.

Otra certeza común que los envuelve es el amor de los suyos. Más cercanas en el tiempo, los cubanos de hoy tenemos a la mano las historias de quienes protegían al Guerrillero Heroico a la distancia compleja que su rectitud imponía —un poco más cerca de lo preciso podría caerse en la guataquería, ese pecado tan repudiado por él que tristemente perdura—, pero quizás los remotos horizontes de la manigua y la incomparable bravura de Maceo han hecho que reparemos poco en que, incluso en su plenitud, el bronce de aquel Titán fue preservado y bruñido por compatriotas que no buscaban más gloria que salvarle, con la vida, su gloria imperecedera.

De modo que no voy a escribir de cómo el 14 de junio de 1845 Mariana Grajales, esa fragua-mujer, suerte de “antillana de acero” biológica, pudo parir otro muchacho de metálica voluntad. Estas líneas rastrean, por senderos mambises, los heroísmos puntuales de quienes contribuyeron a que la vida de su hijo Antonio avanzara a galope, como invasión no solo al occidente de un país sino a todos los puntos cardinales de la Historia.

Esta es una búsqueda de altruismos a conciencia y reflejos libertarios incondicionales, de entregas extremas en bien del jefe que a diario se jugaba el pellejo, de “pepitas” de bronce humano ofrendadas en el campo de batalla o en el campamento aunque a menudo terminaran eclipsadas por el fulgor del coloso que, sin ellas, hubiera durado menos.

Fueron muchos los mambises sin estatuas que fundieron voluntariamente el estaño de su propia sangre al cobre de aquel mulato para asegurarle a Cuba, en esa aleación patriótica, todo un Titán de Bronce. ¡Merecen brillar con él!

Panchito, la hidalguía en vena

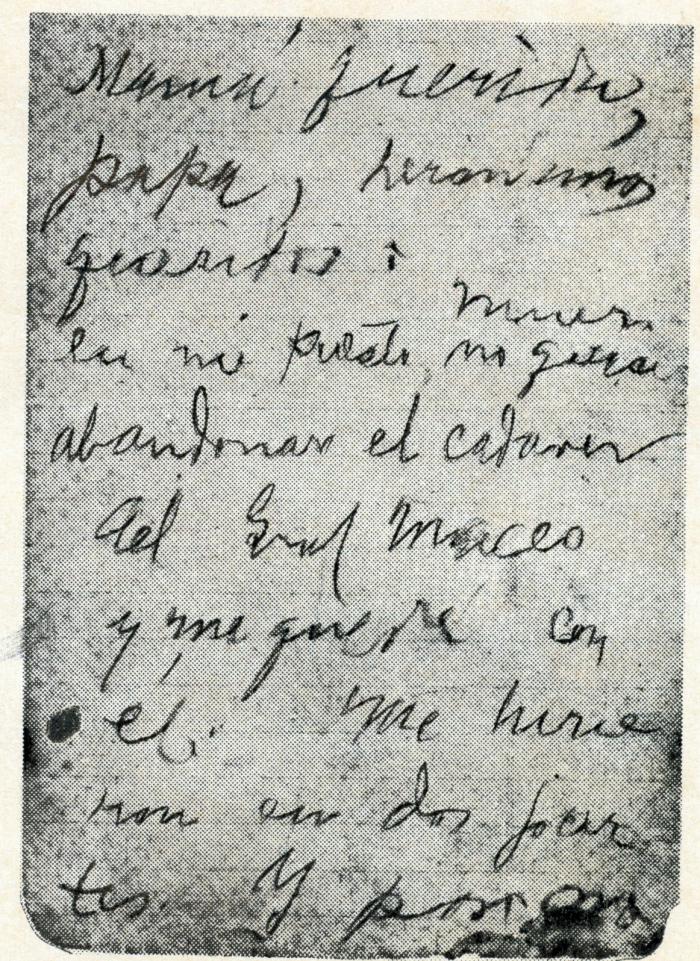

Herido en combate cuatro días antes, Panchito Gómez Toro estaba formalmente liberado de pelear en San Pedro de Punta Brava el 7 de diciembre de 1896 pero, enterado de la tragedia, corrió a enfrentar su destino: otras dos balas y un macheteo cobarde que sacudió para siempre a Máximo Gómez como no pudo ninguna batalla. No deja de conmover la nota a sus padres y hermanos: “Muero en mi puesto, no quiero abandonar el cadáver del general Maceo y me quedaré con él…”. Cuando los mambises más valientes rescataron los dos cadáveres, su cabeza reposaba sobre la cantera de aquel pechazo de bronce.

Junto a Maceo, Panchito buscaba Las Villas para reunirse allá con Gómez e ir todos al Camagüey. Al final, cumplía con su padrino el vaticinio que había hecho antes, en la despedida al padre en la costa dominicana cuando a duras penas Martí, a ruego de El Generalísimo, convenciera al joven de que quedara atrás, que no partiera con ellos hacia Cuba para así confundir al muy activo espionaje español. Diciéndoles adiós a los dos ídolos al filo del agua, empujó la barca con este susurro al Generalísimo: “Muerto o a tu lado”. Un año y tanto después, a la vera del Titán caído aquella tarde fatídica, la frase tomaría otro sendero: muerto y a su lado.

La patria se levanta de cariños; el resto es escaramuza. El muchacho que había nacido apenas veinte años antes sobre un lecho de hojas en la finca La Reforma cerraba ese día, con el punto final de sus latidos, un ciclo de profundos afectos personales. La estampa del joven inerte sobre la hierba con un general de almohada podía remitir perfectamente a otra muy honda: en agosto de 1884, los dos guerreros de más gloria llegaban, al frente de sus familias, a Nueva Orleans. En sus brazos poderosos, Maceo sostenía la especial “carga” mambisa de un niño de ocho años, dormido. ¡Era su ahijado Panchito!

Manuel, el chaleco Amábile

Aunque paradigmático como pocos, el sacrificio de Panchito tenía precedente. Siendo el más grande, Antonio Maceo ganó sus grados militares peldaño a peldaño, en una escalera no libre de suspicacias, prejuicios y discriminación. Al cabo, el verbo de su machete y el filo de su conciencia vencían todas las intrigas. Era teniente coronel cuando enfrentó en La Galleta, el 6 de julio de 1871, una tropa del Regimiento de Cazadores de San Quintín al mando del coronel español Téllez.

Un soldado enemigo reparó en el recio líder. Seguramente anticipando laureles, le apuntó desde muy cerca. Disparó cuatro balas que no podía fallar… y que no erró: enseguida cayó a tierra un mambí, pero no era el Titán, sino el joven santiaguero Manuel Amábile, que en el instante en que silbaba la Parca halló tiempo para tomar la mayor decisión de su vida: inmolarse por el jefe que no debía morir. Manuel abrazó a Maceo, que ese día tuvo en él una especie de chaleco antibalas de un solo uso… y de infinito recuerdo.

¡Qué familia, qué mujeres…!

Mariana Grajales se puso (más) seria, arrodilló a su prole ante un crucifijo y la empinó a la guerra. A lo largo de ella, fue la mejor enfermera y comisaria política que tuvieron esos corajudos mambises que, amparados por su ternura e impresionados por su palabra, no solo no se atrevían a morir cuando estaban bajo sus cuidados, sino que se curaban casi como de milagro para regresar rápidamente al campo de batalla, a cumplirle a Cuba y a ella, que a los ojos de todos venía a significar lo mismo.

En el hospital de sangre del Palenque de las Mujeres, ella y María Cabrales salvaron la vida de Antonio, herido de gravedad en el ataque español al campamento de Majaguabo Alto, el 2 de octubre de 1870.

Casi seis años después, en julio de 1876, en Cayo Rey, una descarga española derribó a Antonio, quien solo dio señales de vida después de recorrer, rescatado por su hermano Tomás, unas veinte varas.

El 6 de agosto de 1877 los presagios fueron peores. En la carga de Mangos de Mejías le alcanzaron ¡ocho balas! Es fácil imaginar el sonido de los proyectiles al chocar con el bronce de su piel. Ni Máximo Gómez, acostumbrado a ver sangre y sobrevidas extraordinarias, contaba con la salvación de su mejor oficial.

Cuentan que, al rescatar el cuerpo, un mambí había lamentado: “¡Murió la revolución en Cuba!”, pero al advertir que estaba vivo (¡el guerrero y el levantamiento respiraban todavía!) lo llevaron a su médico de esa etapa, Félix Figueredo. Incluso inconsciente, Maceo peleaba a muerte con la muerte, arropado por los suyos.

Con todo y lo seco que era y al blindaje casi bélico que ponía a la expresión de sus sentimientos en los escenarios de campaña, el mismísimo Gómez se sentía un protector del general Antonio: “Dile a mi amigo Maceo —le encarga al doctor— que me diga todo lo que quiera que haga por él, que ¡ojalá un poco de mi sangre pudiera servirle de bálsamo prodigioso!”.

La batalla corporal del Titán duró varios meses que el Ejército colonial aprovechó para apretar el cerco sobre él. Custodiado por su hermano José —¡bendito el guerrero cuidado por un León…!—, su esposa y un puñado de hombres leales, el día que los españoles llegaron al lugar y estuvieron cerca de atraparlo el herido tomó el caballo Guajamón y se perdió de los perseguidores. Entonces, María Cabrales conminó al grupo: “¡A salvar al general Maceo o a morir con él!”. Ya se sabe qué hicieron.

La Habana y el ilustre forastero

El Zanjón paró la guerra; Baraguá rebatió al Zanjón y, en adelante, un fornido cubano, dizque colono, campesino, contratista… pero en realidad solo un guerrero en pausa, procuró en el exilio su pan y el de otros compatriotas trabajando la tierra. A inicios de 1890, aprovechando un permiso colonial, Maceo entra a Cuba. Es febrero cuando conquista La Habana en una visita que durará casi seis meses y aún impresiona.

Hay que apuntar la obviedad que, en la delicia de los relatos, a menudo se obvia: Maceo no hacía un viaje de reposo o recreación; por el contrario, le ocupaba la aguda evaluación, ante las mismas narices de sus enemigos, de las condiciones para otro levantamiento.

De cualquier modo, la ciudad se rindió a la personalidad del hombre que, inesperadamente para muchos, parecía ser también general de la elegancia y los buenos modales. En el propio hotel Inglaterra, donde se aloja, le vigilan espías españoles, pero afuera le sobran simpatías, como la de los muchachos de la aledaña Acera del Louvre, dispuestos a todo con tal de cuidarle.

De ese tiempo es su gesto en una entrevista: “¡Aquí está mi historia!”, dijo a camisa quitada, mostrando su torso. Las cicatrices que mostró, más de veinte para entonces, eran ya ese asunto de álgebra que un siglo y tanto después no da igual resultado en la pizarra a todos los académicos: muchos cifran sus marcas de guerra, al final de la vida, en 26, pero algunos señalan otras. El historiador santiaguero Manuel Fernández Carcassés sostiene en su libro Antonio Maceo Grajales. Ensayo biográfico sucinto que la piel de bronce del Titán sufrió 32 heridas.

Para más gloria y “desconcierto”, hay quienes añaden a la cuenta el balazo calibre 30 que, en la antesala de la agresión mercenaria a Playa Girón, recibió el busto de Maceo durante el ataque de aviones de Estados Unidos al aeropuerto de Santiago de Cuba, el 15 de abril de 1961. ¿Alguien se atreve a dudar que ese día el Titán verdadero salió del Bronce y cargó a machete limpio contra los “americanos”?

Sigámosle en La Habana. En la gran ciudad impresionó también al muy sensible Julián del Casal, quien al parecer se retrató a su lado (la existencia o destino de la foto es un gran misterio que sazona más las leyendas de uno y otro) y llegó a confesar en carta a su amiga Magdalena Peñarredonda que el general le había “reconciliado algo con la vida”, infundiéndole “un poco de amor patrio entre la negrura de mi corazón”.

El poeta, que alguna vez receló de la socorrida belleza de la campiña cubana, fue sin embargo muy lejos al “entrar” en la ruda manigua maceísta: “Aunque yo soy enemigo acérrimo de la guerra me he convencido al oírlo hablar, de que es necesaria e inevitable”, sostuvo.

Tal vez el soneto “A un héroe” fue la manera en que el bardo cobijaba al general contra los vientos del desinterés para con los asuntos de la causa que decidían su vida. He aquí un fragmento:

“así al tornar de costas extranjeras,

cargado de magnánimas quimeras,

a enardecer tus compañeros bravos,

hallas solo que luchan sin decoro

espíritus famélicos de oro

imperando entre míseros esclavos”.

Ciertas o no las afirmaciones de que Maceo llegó a pasear con un perro y de que le vieran en la calle tomado del brazo de Casal, en cualquier caso sus andanzas fueron seguidas por hombres abakuá que acordaron protegerle aun sin su conocimiento: como “por casualidad” —¡en realidad, había más causalidad de la cuenta!—, se apostaban en las afueras del hotel o caminaban por tramos las mismas calles que recorría el ilustre forastero. Por tener, el general tuvo entonces hasta fieles soldados desconocidos.

Tres recetas de dignidad

Tiempo después, en San José de Costa Rica, el 10 de noviembre de 1894, ni los amigos cubanos, dominicanos y colombianos dedicados a defenderlo pudieron evitar el tiro que esperó a Maceo a la salida del teatro Variedades. No obstante, en el intercambio con los agresores, un disparo de Enrique Loynaz del Castillo acabó con la vida del atacante más peligroso. Loynaz era el mismo oficial mambí que durante la guerra grande, en la finca camagüeyana La Matilde, del padre de Amalia Simoni, había escrito del Titán y la causa, en su Himno invasor:

“… y nos guía la fúlgida espada

de Maceo, el caudillo invasor”.

Esta vez, en otro campo de batalla, no solo había peleado por él: ¡le había salvado la vida!

Fracasadas las balas, que hacían contraproducente ruido diplomático porque los involucrados de una parte y otra eran extranjeros, los españoles optaron por el veneno. Creyeron que el cocinero del hotel donde se hospedaba el general les ayudaría pero, en lugar de hacerlo, el hombre alertó a los cubanos, que a partir de entonces cuidaron más al Titán y prepararon su comida en una casa confiable.

¡Qué receta de dignidad preparaba ese chef, pero no era el único! Por ese tiempo, Manuel González Zeledón, un amigo costarricense, propuso a los nuestros aprovechar el parecido de un inmigrante jamaiquino con Maceo para que aquel paseara con su ropa, su apariencia y hasta sus compañeros mientras el Titán verdadero conspiraba en otra parte con mayor seguridad.

La salvación múltiple

Decidido a cargar por la vida de los otros a cualquier precio personal, ni siquiera después de establecido el sobrenombre Maceo pareció reparar en que lo de Titán de Bronce era una metáfora de Manuel Sanguily en Patria (precisa, pero no literal, como toda metáfora), así que peleaba los combates más difíciles con la serenidad de un dios… ¡cual si realmente estuviera blindado!

Era siempre el primero en la línea y su arrojo se hacía tan visible como su estampa, que ya era mucho decir. Varios cubanos tuvieron el honor de salvarlo y reciprocarle noblezas. Porque en torno suyo se aseguraba mucho más que sobrevivencias individuales: ya fuera solo, con un ejército o con un puñado de mambises, Antonio Maceo era un salvapatria. Si la patria tuviera espaldas, no hallaría mejor guardián de ellas que aquel mambí.

Es fácil repasarle hazañas, pero harto difícil mensurar a cuántos rescató de su suerte, incluso más allá del siglo al que dio lustre, y precisar cuántos compatriotas le devolvieron el gesto preservándole la existencia que tiene, para todos los tiempos.

Después de que le mataran se siguió peleando por él. Es cierto, el azoramiento mambí fue tan fuerte como el del 19 de mayo de 1895, pero la tarde del 7 de diciembre de 1896 los españoles no pudieron hacerse con el cuerpo del formidable adversario, como había pasado un año y medio antes con el de José Martí.

Tras exclamar, machete en mano, que sería una vergüenza que los españoles se llevaran el cadáver de Maceo y llamar a rescatarlo de cualquier manera —“¡El que sea cubano y tenga valor, que me siga!”, dijo exactamente—, el joven teniente coronel Juan Delgado González, al frente de 18 mambises, salvó del escarnio los cuerpos, que fueron enterrados con el mayor sigilo a cuatro leguas del sitio del combate, en la finca La Dificultad, de su tío Pedro Pérez, en El Cacahual, y exhumados solo el 17 de septiembre de 1899, tras el fin de la dominación española.

Ese día, ante los restos sagrados, los asistentes volvieron a conmoverse: si en el campo de San Pedro la cabeza sin luz de Panchito parecía reposar sobre el pecho apagado de su padrino, casi tres años después, abierta la tumba secreta, las vértebras cervicales del hijo de El Viejo y Manana descansaban su paz sobre el cúbito y el radio del brazo derecho del general, quien aún parecía dispuesto a dar, con el izquierdo, otra carga por el capitán ayudante que quiso estar a su lado.

Panchito Gómez Toro era un joven especial, ¡vaya si lo era!, pero no el ahijado único. Los brazos de Antonio Maceo pueden cargar, y su pecho dar cobija, a once millones de mambises. Será por ese calor de padre que aún confiere que, casi 128 años después, los titanes del Titán le siguen salvando vidas.

Ilustración de portada: Isis de Lázaro