Walón pasaba los setenta años, pero tenía alma de niño. Entraba a la redacción y su aura misteriosa lo envolvía todo. Era él una mezcla de jovialidades, de sabidurías tomadas de la vida y de los libros; uno de esos fuegos locos que llenan el aire de chispas, como versaba Galeano. Lo conocí hace años, cuando los dos nos íbamos en un jeep por los caminos polvorosos de Mayabeque en busca de historias, él para las páginas de Granma y yo para Juventud Rebelde.

Fue mi cómplice, mi amigo, mi maestro. Muchas, muchas veces leyó mis trabajos, me miró con ojos de padre, y me abrazó con cariño, con esa ternura que de él surgía como mismo un brote de agua dulce en la inmensidad del bosque. Lo recuerdo hablándome de su esposa, de su hija, de su nieto Xamir, —tesoro tierno que llevaba hasta en las letras que escribía, pues muchos de sus reportajes los firmaba con su nombre—; y de su padre, el hombre que desafiaba al tiempo, tan cercano a los cien años y con una lucidez asombrosa. Por los caminos de la herencia familiar, de él le vino su nobleza, su humildad, su infinita capacidad de querer.

Hoy, como en los días más angustiosos, ha llovido demasiado; y encorvados y tristes como nosotros, están los árboles que llevan al central Héctor Molina, la tierra de San Nicolás que tantas veces lo vio pasar con sus apuros de reportero hábil, sus notas listas para el diario, y su sonrisa de hombre bueno.

De él, más allá de sus afanes por el nacimiento semanal del periódico, sus consejos sobre periodismo, o las anécdotas de sus días en la guerra de Angola, me quedo con la suerte de haber recibido un poco de su «luz», de haber conocido la hondura de sus sentimientos, esa profundidad del bien que solo seres tan especiales como Walón, pueden alcanzar.

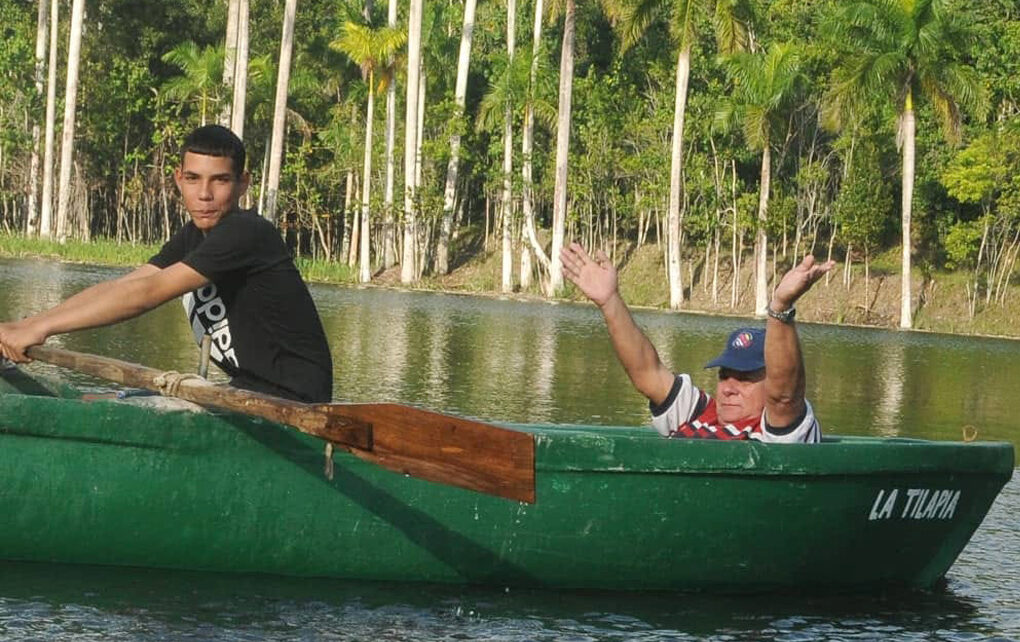

Foto de portada: Otoniel Márquez Beltrán