En páginas de Juventud Rebelde que ya añoraban los paseos dactilares del «viejo» entre los corondeles, la sugerencia picante a la sombra de un titular, el cincelado con risas de la caricatura de algún personaje… su hijo Enriquito contaría, un día de 2006, que el recuerdo más antiguo que tenía de él era el sempiterno repiquetear de una máquina de escribir Underwood, desde las ocho de la mañana hasta bien entrada la tarde… ¡cada día de su infancia!

Así de anclado estaba el periodismo de Enrique Núñez Rodríguez a las raíces de los cubanos y de sus luchas, de manera que cuando, muchos años después de que él mismo se hubiera enraizado literalmente en nuestra tierra, alguien escribió que un libro suyo era disfrutable «aunque» mostraba su filiación ideológica revolucionaria, uno se percataba de que no todos entienden la moraleja del chiste verdadero.

Porque Núñez Rodríguez fue lo que todos dicen — escritor, guionista, dramaturgo, periodista, «jodedor» cubano… vaya, el ocurrente mayor—, pero primero fue lo que él mismo decía: revolucionario. En todo caso era, junto al pueblo, el gran cronista de lo grande que ocurrió.

Habría de ser ocurrente y revolucionario para quedarse en Cuba en 1959, cuando muchas figuras con menos talento que él —y menos salario, pues entonces ganaba ¡2500 pesos! como redactor exclusivo de Crusellas y Compañía— le dieron la espalda a la nueva luz del Morro.

El ingenio natural y la buena situación económica que tenía en tiempos de la República Neocolonial no le impedían ponerse muy serio en algunos temas: respaldó el proyecto revolucionario, se hizo militante de los partidos Socialista Popular y Ortodoxo y se lo jugó todo, y no era broma, colaborando con el muy perseguido —y a la postre, triunfador— Movimiento 26 de Julio.

Había nacido el 13 de mayo de 1923 en Quemado de Güines, un pueblo de la antigua provincia de Las Villas, y la mirada temprana a la alegría y a los desgarramientos de la gente y la nación le llevarían a entender que el humor «sirve para decir las verdades más grandes del mundo».

Mientras más tiempo transcurre de su muerte, más se extraña esa gracia rotunda en el papel —ahora que ambos, gracia y papel, parecen escasear—, pero lo que el periodismo cubano extraña en extremo es aquella marca registrada que era su columna, como práctica pactada y pautada para compartir regularmente un espacio, un autor, un lector, una emoción…

Enrique Núñez Rodríguez era en sí mismo una columna de profesional altura, pero no hay dudas de que desde hace tiempo sus textos —cual rebelión de las letras— lo sobrepasaron.

En cierta entrevista, lamentó el declive del columnismo en la prensa cubana y hasta se animó a esbozar un programa editorial que, hoy, unos cuantos debían emprender: «…si fuera a hacer un periódico en Cuba me rodearía de periodistas que estimara buenos, trazaríamos una línea de trabajo de decir las cosas como ellos las sienten, sobre todo eso, y que no se limiten a hacer lo que hemos hecho en otras oportunidades y por un largo tiempo: coger dos ideas de otro y citar y volver a citar».

El Maestro, que conocía muy bien qué “tintas” pueden manchar las redacciones, sabía hacer crítica al duro: «El periodista —decía— tiene que expresarse, dar su opinión de las cosas y a su manera. Debe tenerse confianza en los periodistas y dejarlos que escriban y se busquen los problemas si se los buscan. El problema es de quien firma el trabajo, no de los directores. Uno de sus vicios es querer hacerte el trabajo, quieren que tú escribas como ellos piensan que debes escribir. ¡Bueno, pues que escriban los directores!».

De momento, sería bueno que todos los directores de medios de comunicación —y los reporteros de filas— se hicieran a la costumbre de re/leer a Enrique Núñez Rodríguez, nuestro último gran costumbrista. Habrá que trazar el mapa genético de sus crónicas para ver si un día clonamos en nuestra prensa no ya a un colega inimitable, sino esa voluntad suya de entrarle al texto desde la piel misma de la gente.

Eso le hizo merecer los premios nacionales de Humorismo y Radio, la condición de Héroe Nacional del Trabajo de la República de Cuba, el encargo de diputado a la Asamblea Nacional y la responsabilidad de liderar talentos, como vicepresidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).

Con semejante carga de Revolución en el libreto, seguramente sus libros no causan ninguna gracia a los amarguísimos adversarios de Cuba.

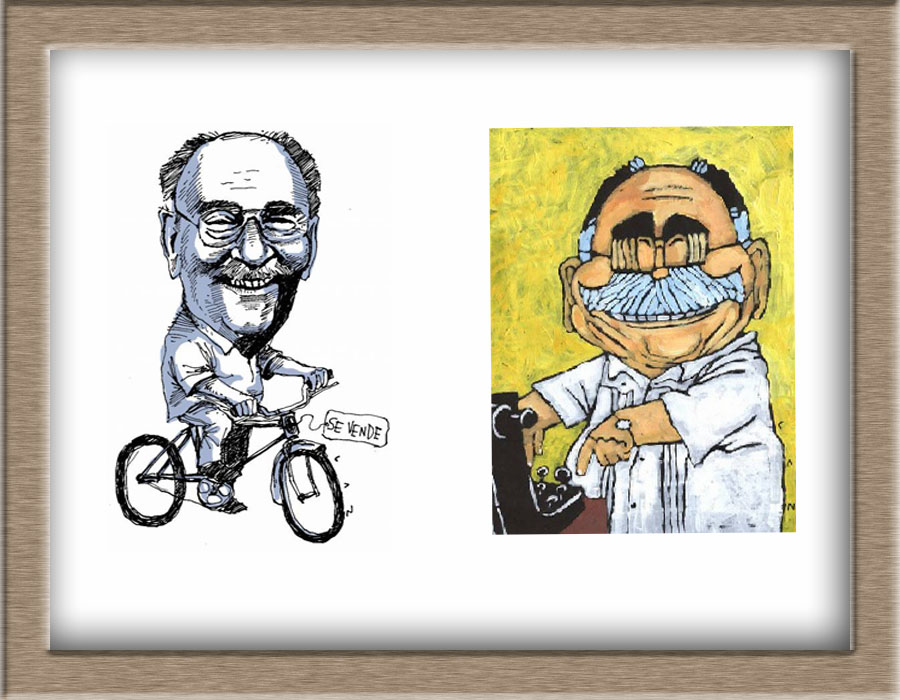

Ahora que Núñez Rodríguez cumple 100 años, otros hablarán —¡y qué bien que así sea!— del gracejo de su teatro vernáculo, de su maestría pareja en radio y televisión, de un anecdotario sin fin. Aquí hablamos del colega, del niño vendedor de periódicos y temprano colaborador en ellos y del hombre que escribió en ZigZag, Bohemia, Carteles, Palante, Juventud Rebelde, Dedeté… del cubano que un día vendió su bicicleta para mudarse a La Habana, pero nunca vendió su pluma para dejar el país.

Seguramente, el recuerdo más extendido entre los lectores de Enrique Núñez Rodríguez sea, por más «fresco», el de su colaboración con Juventud Rebelde, entre 1987 y 2002 —año en que murió—, que incluyó crónicas que luego pasaron a los libros Yo vendí mi bicicleta, Mi vida al desnudo, Oyee, como lo cogieron, Gente que yo quise y El vecino de los bajos.

Este último título aludía al «sótano acogedor» en que por un buen tiempo instaló sus textos en la página tres del dominical juvenil, nada menos que en «los bajos» de las sonadas y sonoras crónicas de… ¡Gabriel García Márquez!

El Hijo Distinguido de Quemado de Güines no solo quemó sus naves y soportó estoicamente el oleaje de aquellos textos descomunales del Nobel colombiano, que surcaban la página al lado suyo, sino que navegó en su propia barca con la maestría requerida para exorcizar el desbalance de calidad a que, en tal vecindad, hubiera estado condenada la mayoría de los periodistas en lengua española… o en cualquier otra. Aunque suene temerario escribirlo, no eran pocos los que, el domingo, le preferían a él.

Al Gabo, perdón: al cabo, cuando las estampas del creador de Macondo dejaron de «tocar» sus ballenatos en el órgano de la juventud cubana, muchos veían como premio merecido que Núñez Rodríguez «subiera» —¡tan complicados que son los ascensos en este gremio!— al segundo piso de la página, pero éste, en otra lección de humildad y humor, declinó la oferta bajo el argumento irrebatible de su alergia a las mudadas y el «rechazo visceral» a las permutas.

Por si alguien necesitaba razones mayores, Núñez Rodríguez dio la que hubiera empleado incluso cualquiera de esos millones de amigos anónimos que nutrían sus relatos: «Las caídas desde el piso bajo son menos dolorosas».

Como la mayoría de las del autor, las crónicas de ese libro de 2014 fueron un suceso, pese a que el autor había fallecido hacía tiempo. Abel Prieto, el prologuista, recordaría entonces los efectos colaterales que entrañaba acompañar al Maestro: «Caminar con Enrique —apuntaba el actual presidente de Casa de las América— por una calle cualquiera de La Habana, de Santa Clara, de Santiago, de cualquier ciudad o pueblo o caserío de Cuba, se convertía en un calvario. Cada tres pasos tenía que detenerse para recibir el saludo, la felicitación, el cariño de hombres y mujeres desconocidos».

Es que el genio del costumbrismo cubano retrataba con igual pulso a las grandes figuras y a los completos desconocidos que emulaban, en el empuje silencioso de la nación, la altura de aquellos. Abel Prieto lo definió de este modo: «En todo caso, Enrique sería más bien un cazador de situaciones insignificantes que resultaban, de súbito, iluminadoras, y de seres anónimos».

¿No es esa, acaso, una marca inconfundible del periodismo mayor?

Con agudeza característica, Graziella Pogolotti explicó una vez, con las razones del éxito de las crónicas de Núñez Rodríguez, otra de las misiones del buen periodismo: «…incitan a la risa y llevan a cada una de las personas que las lee una luz de esperanza reconciliándolas con su realidad». La Doctora considera que a este gran intelectual siempre habrá que recordarlo «presente y vivo».

Vivo y presente, entonces, le podemos ver aún «trenzar la cuerda» —como él definía la tarea de escribir— para entregar risueño un trabajo que, risueños, leeremos todos. Presente y vivo lo ojeará él mismo, una vez publicado, pues gustaba disfrutar, en el papel, su propia hechura, y luego ponerse a sacar más personajes de su galería cubana.

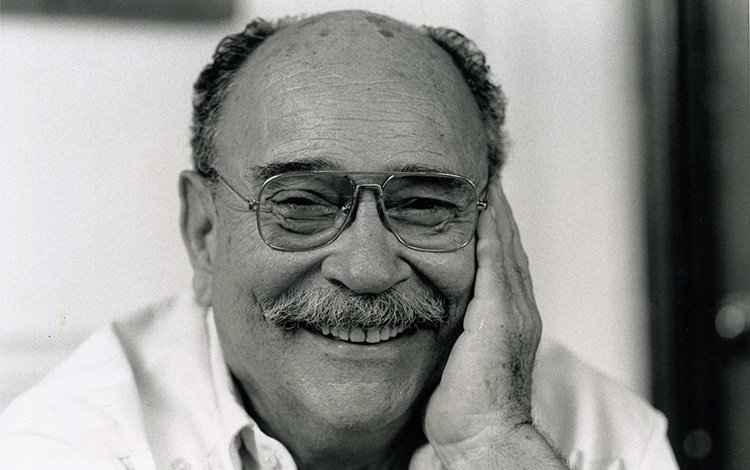

Vivo y presente está entre sus seres (más) queridos que ahora celebran, junto al pueblo, 100 mayos de alegre orgullo. En aquella estampa de 2006 publicada en Juventud Rebelde, su hijo Enriquito haría una revelación que nos concierne: lo que a él más le gustaba del «viejo» era cuando sonaba; esto es, cuando escribiendo y complacido con el texto dejaba escapar una risita gutural, a boca cerrada.

«Mjum… jmm… mjum…», le escuchaba el muchacho al papá cuando éste sabía que «la había partido» con una nueva ocurrencia frente a aquella máquina de escribir. Después de eso, había garantías de que millones de cubanos iban, al menos, a sonreír.

Yo me llamo Enrique, pero hasta ahí… Llevo más de tres horas escribiendo este homenaje y no me he ganado mi propio murmullo frente a la computadora. En cambio, cuando pienso en aquel tocayo, pilar del gremio, lo percibo cosechando 100 arrobas de ideas por cuartilla: enseguida me llega, cual un hijo, su segura interjección de acierto: «Mjum… jmm… mjum…». ¿De verdad no la escucharon?

Me ha gustado mucho tu trabajo para un periodista de la talla de Núñez Rodríguez, muchas gracias. Me encantarían que vendieran nuevamente las crónicas de éste hombre muy querido por la generación de los setenta en lo adelante.