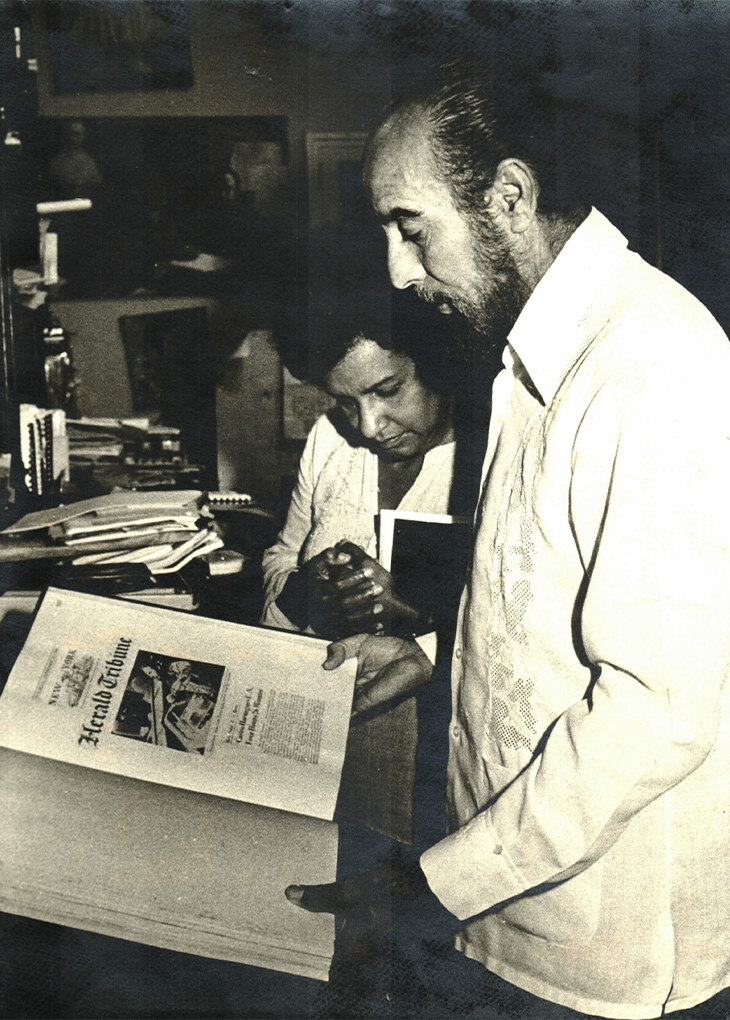

Lilia Esteban, la compañera de Alejo Carpentier, le dio un título nobiliario que supo honrar hasta las últimas consecuencias: la Indómita Marta Rojas. No por haber nacido en Santiago de Cuba, tierra caliente, el 17 de mayo de 1928 sino por el espíritu inconforme, anticipador, revolucionario que mostró en cada etapa de su trayectoria.

Al evocarla lo hago en presente, viva en la conversación, sonriente y con algo nuevo siempre a flor de piel. Adelantaba la trama de su más reciente novela – sus vecinos, la cineasta Rebeca Chávez y el escritor Senel Paz fueron destinatarios de esa entrega final que nos leyó por partes a Virginia y a mí-, o comentaba la actualidad noticiosa en Cuba y el mundo, o se interesaba por la salud de este o aquel amigo.

Periodista de raíz y altura, a tiempo completo, desde que en la madrugada del 26 de julio de 1953, mientras en medio de las congas de los barrios de su ciudad natal, escuchó ruidos lejanos y contradijo al fotógrafo Panchito Cano: “Esos no son los cohetes del carnaval; parecen tiros y vienen del Moncada”.

Todos lo saben; fue la cronista de la gesta de la Generación del Centenario. Cuando Fidel compareció en el juicio por el asalto al Moncada y de acusado pasó a acusador, Marta estaba allí, paciente y alerta. Nunca dejó de emocionarse al recordar la primera impresión de un “hombre elegante, formalmente vestido, como el señor abogado que era, seguro de sí, que entrechocó las esposas y dijo con firmeza que no se puede juzgar a un hombre así, esposado. Supe que estaba viendo algo grandioso”. Tanto que Fidel la ganó para siempre.

De la vivencia a la escritura comenzó el despegue de una carrera fenomenal. Legó a la literatura testimonial un clásico, La generación del Centenario en el juicio del Moncada, publicado inicialmente en 1960, a partir de los reportajes que le censura de la dictadura batistiana impidió; a los que se suman otros dos textos imprescindibles: El que debe vivir (1978), Premio Casa de las Américas, y La Cueva del Muerto (1983), que le sirvió de base a Santiago Álvarez para la primera y única película de ficción del notable documentalista. En la saga testimonial sobresalen, además, Tania la guerrillera (en coautoría con Mirta Rodríguez Calderón), Escenas de Vietnam –iluminaba su rostro al hablar de su encuentro con Ho Chi Minh- y El aula verde, sobre la gesta alfabetizadora a la Nicaragua sandinista.

Cuando la crisis de los años 90 redujo la tirada y el formato de Granma, su segunda casa desde la fundación del diario en 1965, volcó talento y energías a la escritura de ficciones. Rolando Pérez Betancourt, otro de los que siempre están conmigo, describió el salto con estas palabras: “En un momento donde ya era toda una gloria del periodismo y donde mucha gente vive de sus memorias, ella hizo literatura y buena, y se murió escribiendo su última novela”.

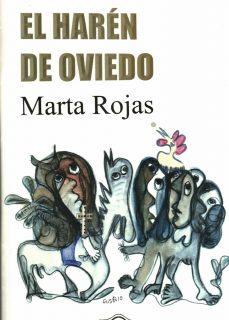

Una detrás de otra aparecieron El columpio de Rey Spencer (1993), Santa lujuria o Papeles de blanco (1998), Inglesa por un año (Premio Carpentier, 2006), El equipaje amarillo (2009) y Las campanas de Juana la Loca (2014).

Vale decir que transitó del periodismo a la literatura con soltura y organicidad. Su admirado Alejo Carpentier, al prologar una de las ediciones de El juicio del Moncada, lo presintió: “Ágil y talentosa escritora, de profunda vocación periodística, mirada sagaz, estilo directo y preciso, novelista por instinto que tiene el don de mostrar muchas cosas con pocas palabras”.

De esa Marta hay abundantes referencias, como de los reconocimientos justísimos que mereció: Heroína del Trabajo de la República de Cuba, Premio Nacional de Periodismo José Martí, Premio de Periodismo Cultural José Antonio Fernández de Castro, Orden Félix Varela, Medalla Alejo Carpentier, Maestra de Juventudes.

Quiero, sin embargo, compartir otra Marta, madre, hermana y amiga, dicharachera y rotunda, transparente y humanísima. Que apuntaba los más mínimos detalles en libretas pequeñas y admiraba las pinturas de Flora y Zúñiga, Fúster y Zaida, Jay Matamoros y Portocarrero. Que caminaba a todo tren por Santiago y La Habana y tiraba un pasillo con la Aragón y el Tosco. Que juraba que la sopa solo debía tomarse al mediodía y nunca se rindió ante el paso del almanaque. Una Marta que se me antoja infinita y eterna.