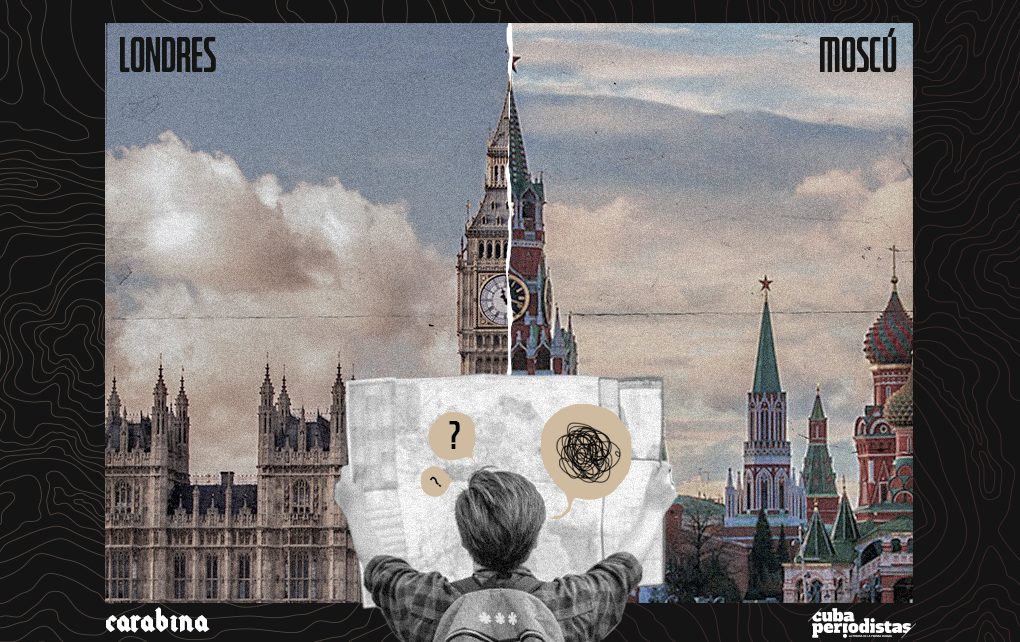

Tuve dos experiencias aterradoras en mi vida de joven viajero. A cada rato me pregunto si no las habré soñado, si no estarán alojadas en mi memoria como trozos de sucesos realmente vividos aunque nunca pasaran de ser simples alucinaciones. No hay ninguna relación cronológica ni espacial entre ellas, ni puntos de contacto en la naturaleza de los hechos, salvo que ambos se desarrollan en países europeos y en circunstancias ambientales fuera de lo común. Los escenarios son Londres y Moscú. Londres, en pleno día; Moscú, en plena noche. Paso a contar.

De repente, Cuba se había puesto de moda en los círculos culturales de Londres con el estreno de La noche de los asesinos, el reestreno de Memorias del subdesarrollo y el lanzamiento de la traducción al inglés de El cimarrón. Se suponía que los autores, que andaban de viaje por Europa, se dieran por enterados. Y como yo había coincidido brevemente con ellos en París, ellos –Triana, Desnoes y Barnet, grandes amigos los tres— me habían invitado a cruzar juntos el Canal y sumarme a la comitiva. Conservo una foto donde estamos todos en una esquina londinense muertos de risa con una inesperada situación: Barnet —con todo su pelo todavía— increpando desafiante al transeúnte invisible que debe de haberle gritado que se apartara y lo dejara pasar, que la calle no era suya.

No recuerdo haber contribuido en nada al mayor lucimiento del grupo –salvo quizá la nota que redacté por esos días y se publicó aquí en el periódico Revolución—, pero lo que sí recuerdo es que llegó la hora del regreso a París y tuve que echarme a correr porque me había propuesto visitar las tumbas de Westminster y sólo disponía de unas horas antes de la salida del vuelo. El lector no tiene por qué saber que, en el ala lateral de la Abadía, donde se concentran los feligreses, está el famoso “Rincón de los poetas”. Ahí se camina sobre placas de honras fúnebres que tienen inscritos los nombres de célebres poetas y dramaturgos, desde Chaucer y Dickens hasta T. S. Eliot. Era precisamente mi curiosidad sobre ese “Rincón” lo que me tenía ahora allí, jadeante, con el portón de acceso en las narices, tratando de persuadir al sacerdote de que me dejara entrar. “Es que ya va a comenzar la misa”, decía éste, a modo de disculpa, manteniéndose rígido en la puerta. “A eso vengo, Padre” –mentí— y “estoy de viaje”, añadí, tratando de sonar convincente. Después de un instante de vacilación, el hombre cedió. Me deslicé por un pasillo oscuro, avancé hacia un recodo iluminado del que salían esporádicos susurros, me atreví a seguir adelante —aunque sospechaba que podía estar ante la puerta de acceso a la sacristía—, ¡y de milagro no caí redondo, tanta fue la sorpresa! Quedé inmóvil, de pie junto a las filas de asientos del palco situado a un costado del altar mayor, una capilla destinada a la más rancia aristocracia británica. Me desplomé sobre el último asiento y miré a ambos lados sin mover la cabeza: el espectáculo de los sombreros, los brazaletes, las sortijas, los monóculos, los aretes, los collares de perlas, los prendedores de corbata, las medallas…, todo me sumía en la pesadilla de aquella repentina convivencia que ponía de manifiesto mi insignificancia en la Pirámide Social y que lo hacía sin decir palabra, a través del contraste entre aquel desfile de joyas, por un lado, y mi viejo sweater de algodón, por el otro (a lo que podía añadirse mi relojito, recién adquirido en un mercado callejero de Highgate). Cuando pasaron el cepillo y a duras penas logré sacar del bolsillo un chelín –mientras las libras llovían a mi alrededor—me sentí culpable de estar usurpando un espacio que no me correspondía y temí que alguien comenzara a exigirme que saliera de allí, que aprendiera a “darme mi lugar”). En fin, la paranoia. ¡Y decían que Marx estaba divagando! Mejor termino aquí.

Lo de Moscú fue otra cosa. Un susto también pero, como ya dije, de muy distinta naturaleza. Se acercaba el 7 de Noviembre –aniversario del triunfo de la Revolución Bolchevique– y la ciudad se preparaba para celebrar la fecha por todo lo alto. Cumpliendo instrucciones de Jorge Fraga, entonces director de programación del ICAIC, yo estaba en Moscú asesorando el proceso de desarrollo del guion de una película de tema deportivo sin grandes aspiraciones artísticas, pero supuestamente destinada a convertirse en una lucrativa coproducción cubano-soviética. Al igual que mi traductor, el camarógrafo Lupercio López, estaba alojado en un hotel muy céntrico, el Ukraína [Ucrania]. Supe que esa tarde otro compañero del ICAIC, alojado en el Rossía [Rusia] –un hotel enorme, situado detrás de la Plaza Roja— regresaba a La Habana y decidí aprovechar la ocasión para enviarle a Fraga un informe sobre el estado en que se encontraba mi trabajo. Sabiendo que cerca de mi hotel pasaba un tranvía que iba directo hasta un costado de la Plaza Roja, escribí rápidamente el informe, me aseguré de que Lupercio fuera a estar toda la tarde en su habitación, y salí a la calle, de lo más orondo, a coger el tranvía. No dejaba de ser un atrevimiento, puro alarde, porque de ruso yo sólo conocía media docena de palabras (pazhalsta, spasiba, chapka, gastinitza –“Por favor”, “Gracias”, “Gorro”, “Hotel”– …); pero, bien mirado, lo que yo estaba dando era sólo un saltico, un paseíto de ida y vuelta. No volví a pensar en el asunto.

Bien. Supongo que me demoré más de lo previsto con algún brindis de mi amigo en los salones y laberintos del Rossía, porque cuando salí, la Plaza estaba cerrada, en plena preparación de los festejos, y el tranvía había dejado de circular por allí. Ya estaba cayendo la noche. La única forma que tenía yo de operar por mi cuenta era dirigiéndome a la estación del Metro cercana. Llamé por teléfono a Lupercio, le expuse la situación y me indicó la manera de llegar en Metro a las inmediaciones de nuestro hotel haciendo una transferencia, una sola escala en el camino. Muy pronto llegué a la estación convenida, pasé al andén inferior por una escalera de mármol, abordé el vagón indicado, que ya se acercaba, y me mantuve sentado junto a la ventanilla, vigilante. Al llegar a la estación prevista –o eso creía yo—, empujé la puerta de salida y vi que estaba equivocado: me hallaba en la esquina de una mole de cemento sin ventanas, al borde de la calle, envuelto en el misterio de una oscuridad profunda.

No pasaba ni un alma por allí. Por suerte, no estaba nevando, pero hacía un frío de espanto. “!Trágame, tierra!”, murmuré para mis adentros. Iba a buscar la manera de reingresar a la estación, pero la oscuridad era tal que no acertaba a orientarme. Entonces divisé una sombra que avanzaba envuelta en su abrigo y su chapka, y me lancé a la calle gesticulando y gritando como un loco: “Pazhalsta! Pazhalsta! Stanitza Ukraína!” La sombra se detuvo, se acercó, se quedó mirándome de frente, esbozó una sonrisa y dijo, en perfecto español: “Cubano, ¿no?”. Era un joven hispano-soviético, residente en Asturias, que había venido a casarse con su novia, una estudiante moscovita. “¡Bendita alianza! –murmuré entre dientes—. !Dios existe! Es ruso o asturiano.” El joven ni me oyó. Señalándome las lucecitas que parpadeaban como a dos kilómetros de distancia, me aconsejó que caminara hasta ellas, hasta el puente de piedra que estaba frente al Ukraína, y que lo hiciera sin pausas, moviéndome siempre, sin detenerme un minuto, porque si lo hacía corría el riesgo de quedar definitivamente allí mismo, congelado!

Cuando se lo conté todo a Lupercio –que me esperaba, inquieto, en el portal de acceso al vestíbulo del hotel—, me puse filosófico. “Nadie en el mundo puede imaginar la dimensión de profundidad que tiene en Moscú una noche de invierno”, dije. “De otoño –precisó Lupercio—. El invierno no empieza oficialmente hasta fines de diciembre”. “Y la Revolución de Octubre—pensé yo— ¿empezó en Octubre o en Noviembre?… Esto que estamos viviendo, ¿ocurrió ya, o irá a pasar en algún otro momento?”.

Estaba delirando, lo admito.

Mejor termino aquí.

(Publicada en el Boletín del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau).

deliciosa viñeta!!!

infinitas gracias al maestro Ambrosio por haberme sacado una sonora y rica carcajada en tiempos de pandemia, de tanto ceño fruncido x la angustia del contagio.

qué fortuna es tenerlo tan cerquita y tan entre nosotros!!!!