No es normal, no es normal, no es normal… repetía como en el estribillo de una serenata interminable un reconocido político cubano hace varios meses. Lo hacía cuando todavía el coronavirus no parecía más que una cepita inquietante relamiéndose con su aparición en un mercado de la lejanísima Wuhan y su inesperado y luctuoso Bib bang no la esparcía a la velocidad de un rayo por los cuatro costados del planeta.

Normalidad versus anormalidad, he ahí una cuestión, podríamos definir un peculiar drama shakesperiano cubano, que se alimenta de cepas, algunas tan extrañas e impuestas a nosotros como la mismísima COVID-19, y otras muy a lo made in Cuba, made in socialismo cubano, por más que nos enorgullezcan en unos casos, o nos golpeen a lo Teófilo en el mentón de nuestro bienestar en otros.

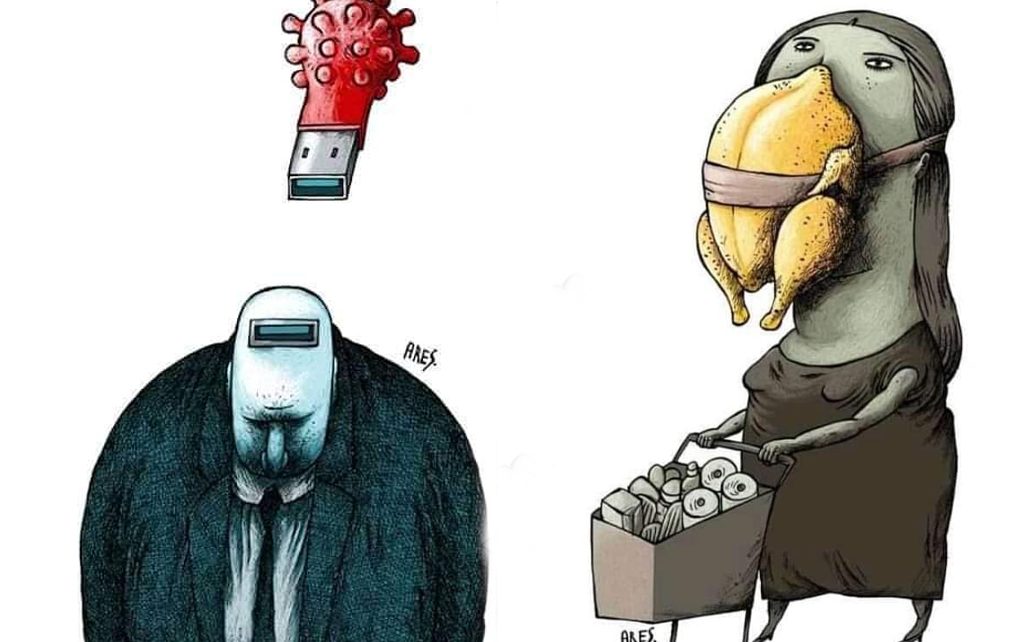

Por lo anterior, mientras buena parte del mundo se enfila hacia la rebautizada como «nueva normalidad» —pese a que la muerte diaria de miles de personas y otros desajustes, que algunos opinan románticamente se corregirán por artes del coronavirus, la desacredite o desenmascare— en Cuba deberíamos asumir mejor que el país, con su desescalada en primera fase, avanza hacia su nueva «anormalidad», sí, como lo lee, anormalidad.

En eso puede darse no razón «en parte», como suele acuñar el vocabulario de la burocracia criolla, sino en todas sus partes, al mencionado político cubano que repite, repite y repite, y no es «matraca» alguna, que mucho de lo que vivimos, disfrutamos o padecemos en este archipiélago definitivamente no es normal, aunque a algunos les convenga creerlo o hasta hacérnoslo creer con fines, a veces, muy taimados.

Pongamos un ejemplo, de esos que se escuchó de refilón, al paso y lamentablemente sin mayores rebrotes mediáticos, en el enfrentamiento al coronavirus: en las cárceles cubanas no hubo casos de detectados del virus y, en consecuencia tampoco muertes. Compárese con lo ocurrido o lo que aún sucede en otros lares, o con instantáneas humillantes de prisioneros de la región que revolcaron la conciencia mundial.

Lo mismo podría decirse del gesto del Gobierno y el pueblo cubanos —bastante silenciado, por cierto, hasta por los poderosos medios internacionales del país más beneficiado—, con los cruceristas del MS Braemar. Un reportaje posterior de Ignacio Ramonet destacaría el raro horizonte de Cuba en el destino trágico de muchos de aquellos paseantes a la deriva en el océano de los egoísmos y la insolidaridad encrespados por la COVID-19.

No es normal en este mundo pandémico —no lo fue anteriormente y, pese a todos los buenos augurios, seguramente no será tan común en el futuro— que el ser humano sea lo primero, esa definición recogida en todos los documentos que dan cuerpo a las aspiraciones del socialismo cubano del siglo XXI y que, por repeticiones y machaconerías manidas se convierten en pedestres consignas.

Vale la pena «calvíñica» comparar esas dos únicas perlas anteriores con la razón maltusiana que se expandió por el mundo al mismo ritmo del coronavirus para intentar defender que la economía —valdría mejor decir el capital de los poderosos— debía estar por encima del valor de cualquier vida.

De la filosofía de los seres desechables no escaparon ni prominentes nobeles, de los que se esperaría, al menos, una racionalidad tan elevada como su humanismo. Sin embargo, algunos justifican tranquilamente, sin cargo de conciencia alguna, que en toda Europa la cantidad de muertes por COVID-19 es similar a la que se produce en una temporada muy fuerte de gripe. Algo así como que es puro desperdicio formar tanta alharaca internacional por lo que no es más que un catarrillo común.

Es muy sugerente, también, que los propósitos que las más altas autoridades cubanas ofrecen a su anunciada desescalada —ya en primera fase en la mayoría del territorio nacional—, apunten más el avance hacia una nueva «anormalidad», que el regreso a la normalidad anterior, que sería como seguir cargando con viejas atrofias y vicios. De eso ya habíamos tenido adelantos en pleno acorralamiento del virus.

Ello desentona con la forma displicente en que parece se asumirán mundialmente las lecciones del coronavirus, de las que pudieran armarse toda una infinidad de corrientes y concepciones, desde las más reaccionarias hasta las que claman por humanizar el capitalismo o alertan de reconfigurar el papel de los estados y los actores públicos y privados.

La nueva «normalidad» aquí sería regresar a esa situación, por momentos de resistencia levitante, frente al bloqueo norteamericano, sin que apuntemos, de veras —con contundencia y rigor—, a un programa de desarrollo nacional que, aunque no impida los criminales y crecientes ramalazos, definitivamente los supere con más éxito que en el pasado. Sería seguir apostando a los barcos para llenar los platos y otros tantos depósitos sedientos.

La nueva normalidad sería conformarnos con la resiliencia escandalosa de viejos nudos, que nos amarran a gastadas y repititivas maneras de superar los graves problemas estructurales. Sería seguir alimentando las cadenas delictivas en contraposición con los encadenamientos legales y necesarios entre los sectores público y privado del país. Sería desconocer las reglas modernas de la comunicación —basadas en la cercanía y la transparencia—, para seguirlas nublando de prejuicios y cortedades instrumentales. Seria, sería, sería…

Y nada de lo que se anunció en el país para la escalada pos-COVID-19 se parece a lo anterior, porque sería recurvar hacia la antigua y gastada normalidad, cuando lo que necesitamos es precipitarnos, arrolladoramente, hacia una revolucionaria anormalidad.

Eso sí —repensaría el político aquel—, sería dichosamente normal, ¡verdad!, normal…, aunque un poquito acelera’o, como diría Formell.