Para la neoyorkina Blanche Zacharie de Baralt, avivar sus recuerdos y hurgar en su memoria era la única acción que podría salvar del olvido aquella vida ejemplar que le tocó en suerte conocer. Por eso al escribir “El Martí que yo conocí”, un título la sobreponía por encima de otros escritores, el de haber conocido al Apóstol y tratado durante diez años, en los cuales pudo “verlo de cerca, estudiar su personalidad, sus gustos, su carácter”.

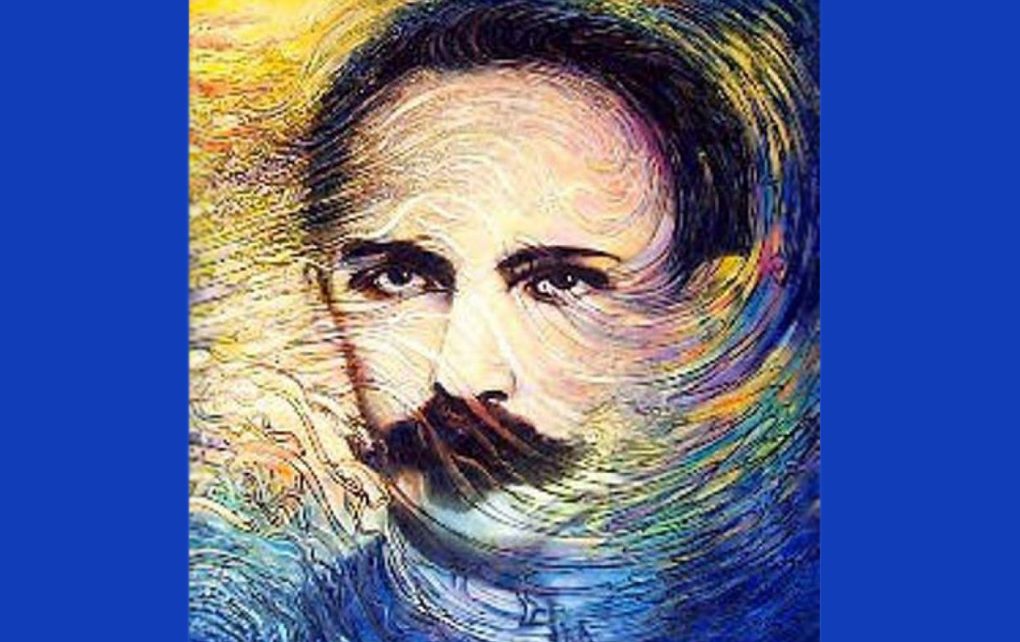

Artista, pensador y hombre de Estado es la trilogía insoslayable que describe al hombre.

Las tres o cuatro horas diarias que dormía le eran suficientes para engendrar la energía corpórea que lo hizo capaz de lograr una obra diseminada por el mundo y recogida en sesenta gruesos volúmenes, publicar versos, traducir al castellano numerosos libros de texto y novelas escritos en francés e inglés, editar el periódico Patria, mantener una enorme correspondencia y visitar a sus amigos.

Describe Blanche que el verbo de Martí en los momentos culminantes de su discurso se trastornaba en vendaval imponente, en el que su voz era un endilgue especial. Timbrada y con infinitas inflexiones, convencía por la suavidad en el deslice de cada palabra. Verbo moldeado a la medida de una imaginación superior a la de su auditorio que, a pesar de no entender cada exquisito recurso, lo seguía sin excusas.

Una admiradora de Martí durante un mitin en el que lo aclamaban exclamó: “¡No pueden entender a Pepe, pero arrebata!” Y así era el milagro.

La oratoria comenzaba confundida en la necedad del terciopelo, y concluía con la fortaleza del acero desdibujándose el mediano y enjuto cuerpo y alzando en la tribuna la idea convertida en escena. Maravilla pura y ensalzada por la poeta chilena Gabriela Mistral cuando dijo: “una voz que, siendo viril, se queda dulce”. (Tomado de el artemiseño)