Mil ciento veinte millones de personas sufren de hambre crónica en el mundo. Si avistamos esta suma desde la fragmentación, el resultado es aún más demoledor: cada día, veinticinco mil personas mueren de hambre.

Tan solo el número de un drama imparable nos debe hacer reflexionar y actuar ante la inmoralidad de su permanencia. Mientras esta cifra asciende incontenible, el cine documental se pronuncia desde los más diversos ángulos.

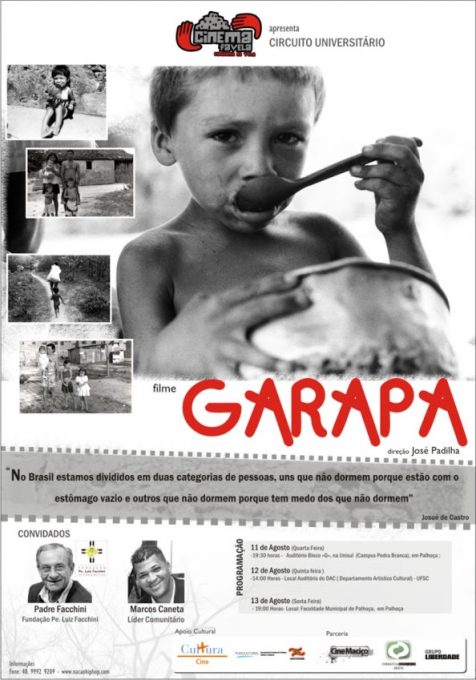

Una pieza de singular factura progresa desde el paralelismo de tres familias periféricas de la ciudad de Fortaleza, en Brasil. Garapa (2009), de José Padilha, dibuja el mundo de la pobreza extrema, del cobijo de la hambruna que se traduce en «planificar» qué día comer y cuál no. Una lucha a cuentagotas, un contexto de precariedad, un entorno de insalubridad y alcoholismo como práctica de vida, donde el amparo de la asistencia social y médica, realidad que el cineasta resuelve con paralelismos fotográficos.

Una pieza de singular factura progresa desde el paralelismo de tres familias periféricas de la ciudad de Fortaleza, en Brasil. Garapa (2009), de José Padilha, dibuja el mundo de la pobreza extrema, del cobijo de la hambruna que se traduce en «planificar» qué día comer y cuál no. Una lucha a cuentagotas, un contexto de precariedad, un entorno de insalubridad y alcoholismo como práctica de vida, donde el amparo de la asistencia social y médica, realidad que el cineasta resuelve con paralelismos fotográficos.

Durante poco más de un mes, Padilha retrata cada ángulo de vida de sus personajes, le hace un guiño al cine documental norteamericano contemporáneo y, sin transgredir los píxeles de la realidad, construye un diario que sabe conducir sin alterar el orden presente, sin romper o imponer la práctica de vida de personas que aceptaron participar de la magia del cine para mostrar su verdad. El marco de este trabajo respira desde ese blanco y negro que la fotografía ha dejado para la historia como una pátina documental.

No hace falta el acostumbrado diálogo testimonial, que está presente en cuidadas dosis. Los personajes hablan por sí solos y el equipo de realización deja para el arte final auténticos retratos fílmicos. La ausencia de música en este trabajo le da una mayor connotación documental. Garapa recoge los sonidos del entorno rural y periférico, de la marginalidad construida en fragmentos aislados. La banda sonora da luz al austero testimonio de sus relatores; el arte del silencio participa como parte de un drama que lo arropa todo.

Siguiendo el eje temático y los aportes del género al tema, debemos detenernos en el ya clásico Los espigadores y la espigadora (2000), de Agnès Varda. La obra juega —desde el primer monólogo— en entonación de presente con personas que recogen «lo desechable», y alterna con obras de las artes plásticas en tono de pasado, despertando ese ejercicio de tradición y modernidad. Empuña su cámara y se contornea en permanente mutación personaje-realizadora, para presentarse como otra espigadora, que apuesta por tomar lo aprovechable.

Somos testigos privilegiados del esqueleto de personajes que «construyen sus vidas» sustentadas por los desechos de lo que otros dejan. Varda desmenuza los destinos de una cosecha de papas, clasificadas en aptas para el mercado y aptas para el desecho. Esta burda realidad implica que alimentos que no tengan el «90-60-90» van a parar a la tierra como desechos sólidos no aptos para el consumo.

Dos historias destacan: un camionero que ha perdido el empleo deriva en toxicómano, alcohólico y precario. Este personaje invita a participar desde su propio testimonio y cotidiana andadura y arremete contra la inmoralidad de desechar los productos fuera de clasificación. Su tránsito por los contenedores es aprovechado por la realizadora, que escribe una nota fílmica sobre los productos que espiga este actor-personaje.

Una gran carga de patatas es dejada a pocos metros de Varda. Caprichos de la naturaleza en forma de corazón, de exageradas proporciones, son tomados por la cámara de la cineasta francesa. La alucinación de las formas atrapa a Varda, quien desde la intimidad de su casa vuelve a mostrar las proporciones de estas piezas.

Es un juego de humor, de mirada oblicua por la singularidad de los «desechos», que lo serán en la medida que estos pensamientos persistan, sustentados por códigos construidos desde las trampas del mercado, que nada tienen que ver con la ética.

La sobriedad de los planos, el diálogo enriquecedor y diverso de los testimonios, junto al verbo de Varda, rompen toda duda de estética manipulada. La ética con que desarrolla este tema está representada por la narrativa retórica y una sólida argumentación. Un punto de vista subyace en toda la película: la crítica ante la filosofía de las grandes superficies. Agnès Varda traza su discurso desde el refinamiento irónico presente como una lanza visceral y comprometida. (Tomado de Cubasí)