Por Reneé Méndez Capote (*)

El primer automóvil que yo monté, era un Mercedes colorado de la propiedad de don Emeterio Zorrilla, presidente de la compañía de gas.

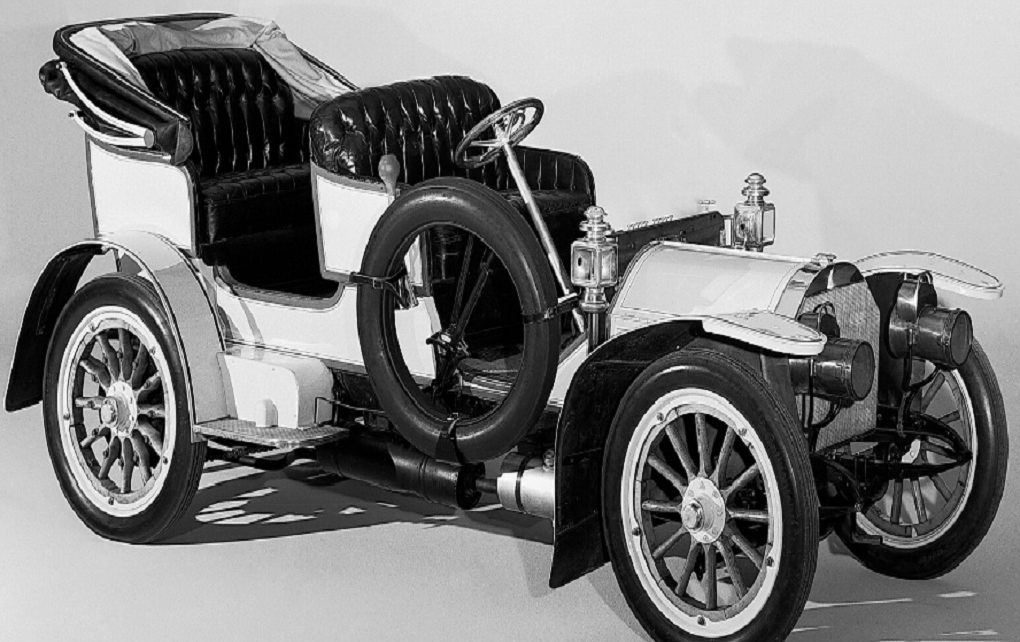

Aquel auto parecía una casa, una casa que roncara y gritara y se estremeciera. Era altísimo y tenía las ruedas muy chiquitas, como un hombrón de piernas cortas, y poseía una bocina con un tubo dorado que daba una vuelta y terminaba en una flor abierta, y una gran pera de goma. Sonaba: ¡Jon-kon-kon!

Hubo un gran revuelo en la casa la primera vez que Zorrilla mandó el auto para que mamá diera una vuelta. Junto con el automóvil venía una colección de guardapolvos de tela cruda. Mamá y las niñas sacamos nuestras gasas verdes y nos las pusimos anudadas por encima de los sombreros. Mis hermanos se pusieron sus gorras de visera y sus espejuelos y, uniformados todos, nos encaramamos muy emocionados. El vehículo primero se resistió, después empezó a temblar, luego saltó, chilló, crujió, resopló, explotó y por fin arrancó.

Llevábamos una velocidad fantástica, teniendo en cuenta que no tiraba de nosotros ningún caballo, y mamá y las niñas íbamos de lo más asustadas. Para demostrarnos la potencia del motor, nos llevaron a la orilla del río Almendares a subir una limita que casi ni es lomita. Al llegar allí, nos encontramos con uno de los tantos rebaños de vacas lecheras que se paseaban por el Vedado. Les tocamos la bocina, pero las vacas, en lugar de apartarse, se acercaron a curiosear. Mamá se puso a darles golpecitos en los cuernos con el abanico y nosotras gritábamos:

-¡ Vete, vaca, vete!- y las vacas siguieron tan tranquilas, volviéndonos la espalda para demostrar que el progreso no les interesaba.

El chauffeur había estado todo el tiempo hablando de velocidades, de primera, de segunda, de tercera y hasta creo que de cuarta, de kilometraje, de bencina y hasta de esencia, toda una orgía de palabras nuevas, que mis hermanos varones se bebían materialmente, pero al auto le pasaba lo mismo que a las vacas, una vez vencidas las primeras curiosidades no se daba por enterado. Se detuvo en medio del ganado, al comienzo de la cuestecita, y no quiso dar un paso más. El mecánico se bajó y volvió a darle cuerda. Volvió el artefacto a resoplar, a quejarse, a bailar y a explotar y de pronto hizo una cosa que nadie se esperaba: se puso a ir para atrás, parece que no entendió que la cosa era subir la loma y se puso a bajarla reculando. Mamá y las niñas empezamos a gritar:

-¡ Pare, pare! ¡Por favor!

Detuvieron el auto, tirando desesperadamente de una palanca y el conductor, un poco avergonzado, declaró que era necesario que nos bajáramos, porque con tanto peso no podía subir. Tuvimos que apearnos y, de ese modo, vacío de toda carga, se decidió a seguir adelante trabajosamente. Detrás fuimos mamá y nosotros cuatro, enredados en los guardapolvos, los velos y las vacas, jadeantes de admiración y de miedo, llenos de respeto y desconfianza, no fuera a ser que a pesar de estar vacío la emprendiera para abajo otra vez. Asustados, pero saturados de asombro ante el progreso, que echaba un humo negro y se debatía y se tambaleaba escandalosamente cuestecita arriba.

En la sobremesa de esa noche, los muchachos rodearon la mesa de los grandes entonando un himno al motor y al futuro. Papá oía complacido, pero mamá declaró que en los días de su vida había pasado un susto igual y que no cambiaba su “milord” y su pareja de caballos, por todos los Mercedes del mundo.

(*) Periodista, escritora, ensayista y feminista cubana nacida en 1901. Autora de “Memorias de una cubanita que nació con el siglo”, libro del cual forma parte esta crónica.

Fuente: Memorias de una cubanita que nació con el siglo. Editorial Gente Nueva, 1998.