En estos días de Festival, cuando en torno al Yara se multiplica el gentío y el Hotel Nacional se convierte en estado mayor de los organizadores, suele instalarse en mi pensamiento un perfil con saco legendario superpuesto sobre los hombros.

Aunque nos conocimos en 2004 y nos acercamos en 2006 a raíz de la edición aumentada de Cien horas con Fidel, realmente fue en mayo de 2008 cuando se produjo el reencuentro definitorio. Terminaba el segundo año de Periodismo y el diario Juventud Rebelde publicó fragmentos de una larga entrevista que me concedió.

Debo admitir que Alfredo Guevara no se conformaba con mi elección profesional, pues además de anhelar para mí la ya desaparecida carrera de Filosofía y Letras, salvo contadas excepciones, tenía pésima opinión sobre el periodismo, los periodistas y la formación académica de estos últimos en Cuba.

Sin embargo, todo indica que mi estrategia para conducir aquel diálogo, sin cortarlo a él y al mismo tiempo sin soltar las riendas, lo impresionó. Como lo impresionó la batería de interrogantes que saqué de bajo de la manga mientras conversábamos.

Esa vez abusé. Tenía tantas ansias de seguir escuchándolo y cuestionándolo que, a pesar de saberlo cansado, no le di tregua. Y cuando no podía disimular su impaciencia, lo engañaba: “Tranquilícese, prometo que ahora sí será la última pregunta”.

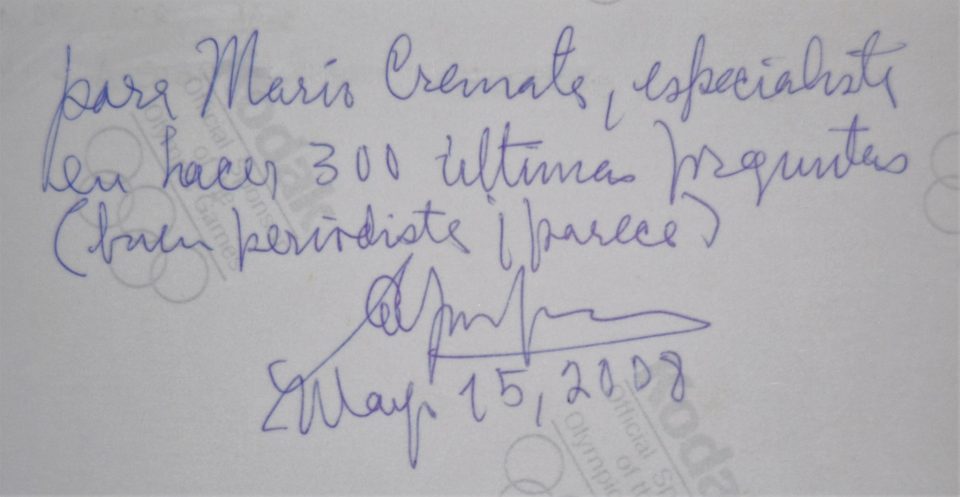

Al día siguiente, un emisario suyo me entregó un sobre. Dentro, el virulento libro de Oriana Fallaci “Entrevista con la Historia”. Al abrirlo hallé una foto de él a modo de marcador con la siguiente nota al dorso: “Para Mario Cremata, especialista en hacer 300 últimas preguntas (buen periodista ¡parece!)” Como es lógico, tamaña ironía me arrancó una sonrisa.

Lo cierto es que a partir de entonces, probablemente para continuar provocándome, se dedicó a leer todo lo que mi laboriosidad de aprendiz lograba trocar en letra impresa. No más salía en el periódico algo mío, esa noche sonaba el teléfono de casa y era Alfredo para darme su veredicto. A veces cáustico, otras conciliador, pero siempre estimulante.

Mientras continuaba mis estudios, me fui acercando no solo a la persona, sino al empeño que lo animaba. No puedo olvidar que él me presentó a García Márquez, Ramonet, Frei Betto, Armand y Michele Mattelart… y me propició intercambiar con una constelación de hombres y mujeres de cine y de mundo que cada diciembre, cual si fuera un ritual inclaudicable, se dan cita en La Habana para participar de la fiesta del séptimo arte.

Alfredo fue uno de los que inspiró tan bello magnetismo. Porque para bien y para mal, era como un imán. Por ello, como conocí de cerca su personalidad francamente absorbente y su carácter difícil, pronto me convencí de que trabajar junto a él mucho tiempo resultaba agobiante. A discreción, me fui alejando.

El primer puntillazo había sido secundar a mi mentora, Graziella Pogolotti, cuando a mediados de ese año 2008 asumió la presidencia de la Fundación Alejo Carpentier. Lo consideró primero una traición y después se le pasó. Confiaba en que su hora llegaría. Por eso el 24 de marzo de 2010, en un aniversario del Icaic, al concluir la presentación de la edición cubana de su epistolario puso en mis manos un ejemplar autografiado donde declara que aún soñaba con reclutarme.

El jaque mate fue irme a trabajar a la Oficina del Historiador tan pronto me gradué. Más que consternado, lo sentí irritado. Llegó a confesarme que si Graziella y Eusebio no fueran dos grandes amigos, les hubiera armado un escándalo colosal, y que ganaría sí o sí la pelea. Soy consciente de que no exageraba.