De los galardones literarios que he obtenido a lo largo de mi vida, casi ninguno me ha deparado más emociones que el Premio Razón de Ser del año 2000, otorgado por la Fundación Alejo Carpentier a mi proyecto de novela Caballo de Batalla. Y así lo siento, seguramente, porque a este gran novelista debo una parte sustanciosa de mi vocación por la escritura.

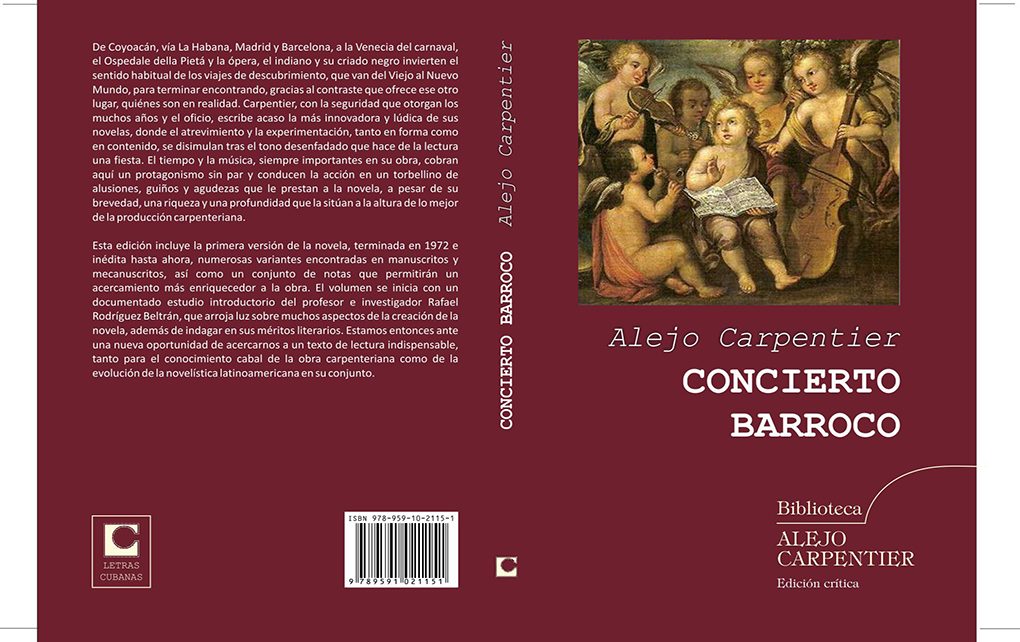

Con esta afirmación, no creo aportar nada nuevo. Decenas de escritores cubanos, y de más allá de las fronteras insulares, también han reconocido en alguna oportunidad que, al brillante autor de El siglo de las luces, deben más de una influencia. Sin embargo, la mía, paradójicamente, no viene, sobre todo, de “lo más significativo” dentro de su obra (Léase El reino de este mundo, Los pasos perdidos, El siglo de las luces y su vasta obra como musicólogo ejemplar y ensayista de primera línea), sino de una novela, Concierto barroco, que algunos ubican dentro de la escala menor en los registros del hombre que García Márquez llamó El padre del Boom latinoamericano.

Corría el año 1987 y andaba yo en la segunda mitad de mi carrera en la Facultad de Periodismo. Por entonces, la profesora y ensayista Dioni Durán nos traía de la mano un puñado de autores de este continente que, hasta el sol de hoy, no hemos dejado de venerar: Rulfo, Benedetti, Cortázar, Borges…En aquel tiempo querido, y ya lamentablemente algo lejano, un mal de amores, con tristes aires wertherianos, me divorció temporalmente de mi pasión por la literatura.

En medio de aquellas desazones del corazón, una tarde de un día cualquiera (que bien visto ahora, al calor de lo que escribo, realmente no lo fue) comencé a leer Concierto barroco, casi por casualidad. Para mi sorpresa, la novela me golpeó en las vísceras de un modo distinto, subversivo, perturbador, quedó prendida de mí o yo quedé prendido de ella. Da igual. Hacer la diferencia no cambia nada.

Pero algo sí cambió dentro de mí, en medio de aquella abulia que me llevaba a cerrar los libros apenas leídas un par de páginas. Acerca de esta novela, años más tarde, le comenté a un amigo escritor: “En Concierto barroco están todos los ingredientes (erudición, humor, absurdo, coincidencia de personajes contra toda lógica de Cronos…) que aparecen en mi novela inconclusa Caballo de Batalla. Leer Concierto…y recibir sus influencias fue un proceso con vertiginosa rapidez. No era escritor entonces, pero sabía que la novela se había quedado en alguna parte esencial de mi cabeza, lista para saltar algún día”.

Y así fue. Ni más ni menos. Abrí su página inicial y leí como un sencillo hijo de vecino: “De plata los delgados cuchillos, los finos tenedores, de plata los platos donde un árbol de plata labrada en la concavidad de sus platas recogía el jugo de los asados…” Y cuando saboreé las líneas finales (“vinieron a mezclarse, caídas de una claraboya, las horas dadas por los moros de la torre del Orologio”) ya estaba bajo un hechizo inexplicable.

Yo sabía entonces que un personaje podía convertirse en abejorro en la Praga de Kakfa y otro en mosquito o paloma en el realismo maravilloso de Haití; yo sabía que en un pueblo llamado Comala todos estaban muertos y, a su vez, andaban respirando y lamentándose como si estuvieran vivos en medio de las calles grises de aquel pueblo olvidado por Dios y por los hombres; yo sabía que una virgen de nombre Remedios la Bella podía volar al cielo enredada en sábanas blancas, que era posible ver pasar el vino por la garganta blanquísima de una aristócrata francesa gracias a la febril imaginación de un tipo llamado el Marqués de Sade, y que un niño de tres años con un tambor de hojalata, invención inmortal de Gunter Grass, decidía no crecer y no crecía a partir de ese minuto ni una pulgada siquiera.

Yo sabía esto y algo más, gracias a “la verdad de la mentira” que es la literatura. Pero Concierto barroco era distinto (o yo lo creí distinto) y esa fue suficiente excusa. Un caos orgiástico, desenfrenado, lúcido, un festín para los cinco sentidos, una cuchillada al lógico decursar del tiempo, pues personajes de imposible cercanía en la vida real, pero situados por Alejo unos frente a otros, conversan sobre la vida, los placeres, la música, lo auténtico y falso que puede ser el arte, expresado todo de la manera más creíble.

En otra de sus novelas, El arpa y la sombra, donde Cristóbal Colón y Simón Bolívar casi se dan de narices en un mismo plano temporal, se nota aspereza en las costuras del invento. Pero en Concierto barroco (así lo siento y predico) Alejo logra que varios planos temporales encajen de manera magistral, como en ese donde Antonio Vivaldi y Jorge Federico Handel, dos grandes músicos del siglo XVIII, “aterrizan” medio ebrios ante la tumba de Igor Stravinsky, un músico memorable del XX, a escasos minutos de que todos se estremezcan con el sonido sin par de la trompeta de Louis Armstrong, otra vaca sagrada del pentagrama del pasado siglo.

¡Fabuloso! Aunque la actual pobreza narrativa casi no lo recuerde, ese es el género novela, tal como lo definió entre irónico y agudo el Nobel español Camilo José Cela: “todo aquello que editado en forma de libro, admite debajo del título, y entre paréntesis, la palabra novela” Un mar para la invención más delirante, más indócil y revolucionaria.

Cuando me lancé a la aventura de escribir Caballo de Batalla, de pronto me vi metiendo en ella a tipos del calibre del Papa Urbano V y Giovanni Boccaccio, a Pancho Villa y Plutarco Elías Calles, a Federico García Lorca y el ya citado Camilo José, a Salvador Dalí y Frida Kahlo, a los hermanos Loynaz, y a un montón de locos crepitantes del México insurgente, la España republicana y la Cuba del Machadato. De pronto me apoderé de Paulina Bonaparte (a quien tomé en descarado préstamo al maestro Alejo Carpentier) y la saqué a pasear por los jardines del Palacio Borghese ¡en medio de un insomnio piñeriano!

Ellos y otros me ayudaron a escribir las páginas literarias más duras de mi vida. Unas páginas donde casi todo anda de cabeza, como en algunos delirios y ciertas borracheras, pero de donde es posible sacar una lección que, para nada, está de cabeza, tal como aprendí del Concierto de Alejo, otra pieza que dignifica el espíritu latinoamericano ante la vulgaridad del ojo europeo.

Mientras daba vida a los primeros capítulos de Caballo de Batalla, sentí que no me perdonaría como autor si, en algún momento de la obra, el propio Alejo Carpentier no aparecía como uno de los personajes de la trama. Encontré el pretexto: una de mis criaturas, el profesor Brassens, hombre muy influenciado por el pensamiento iluminista del siglo XVIII y que se gana la vida impartiendo conferencias histórico-eróticas en una ciudad llamada Santa Ovejilla de los Lamentos, confiesa su orgullo por haber conocido en boulevard Raspail, en París, a un personaje al que se refiere, en un largo monólogo, como el divino grandullón (la estatura física real de Alejo es lo de menos en este caso) y que termina causándole especial admiración por sus vastos conocimientos políticos, geográficos y culturales sobre América Latina.

El divino grandullón, después de emprenderla a garrotazos contra una ópera mediocre sobre la conquista de México, compuesta por Antonio Vivaldi (ya Alejo había hecho lo mismo en Concierto barroco), le dice a Brassens palabras como estas: “Allá, en la América de abajo, me espera la historia de Francisco de Miranda, la historia de una música y una literatura casi vírgenes al gusto de Europa, me esperan los perrillos carbunclos con gemas en los ojos, vistos por los buscadores de El Dorado, me espera el mundo comprendido entre el Bravo y la Patagonia, donde la lengua de Cervantes adquiere tonalidades más deliciosas que en toda la España de Gibraltar al Pirineo…¡Un mundo nuevo, una nueva sensación, con otro estilo, otros manjares, otras músicas!…Y también otros dolores”.

A mí me suena bien este Alejo que inventé. A otros, sabrá Dios qué tal les sonará. Su presencia en Caballo de Batalla justifica, tal vez, el haber recibido uno de los premios de su Fundación. Los premios casi siempre esconden una gloria muy relativa. ¡Si lo sabré yo! Pero el Razón de Ser me conmueve y no puedo (ni quiero) evitarlo. Y la culpa no es mía, sino de este maestro.

¡Ah, Concierto barroco que quedaste en mí! Alguien dice que eres “obra menor”. Yo quisiera, desde aquella tarde en que te leí, escribir muchas “obras menores” como tú.