Antes de entrar en materia, debo confesar que no confío mucho en los símbolos o, al menos, en algunos de ellos. Un gallo, por ejemplo, puede ser para algunos el símbolo de la vigilancia y para otros el símbolo de la fecundidad, aunque quizás no falte quien lo tome como representación de la concupiscencia o de algo peor. Esto no excluye que una mente surrealista, invirtiendo los valores, pretenda que el reloj despertador simbolice al gallo. No sé si he logrado dar a entender que el símbolo no siempre representa cabalmente un concepto intelectual, moral, político o social, y que, aunque pretenda representarlo, cada quien pudiera arrimar la sardina a su brasa. Yo intentaría resumir el asunto —aunque no estoy muy seguro de lograrlo— diciendo que un símbolo puede no ser un símbolo. O quizás pueda ser dos, o diez, o treinta y cuatro símbolos a la vez. Eso, aparte de la dificultad derivada de encerrar toda una idea, o un método, y a veces toda una filosofía, en la representación gráfica de una cosa, un animal o una persona. En última instancia, yo sería capaz de aceptar a una tortuga como símbolo de la burocracia y comprender que un buitre puede muy bien representar al imperialismo, pero; en rigor, me parece un irrespeto simbolizar al ser humano por medio de un búho y me luce un tanto burlón el imaginar a la libertad con las dos manos ocupadas: una levantando una antorcha y la otra sujetando un pesado libraco. Advierto a las epidermis sensibles que nada de esto debe tomarse como conclusión definitiva o considerarse como idea absoluta. Sinceramente, reconozco que hay símbolos y símbolos, es decir, símbolos afortunados e infortunados símbolos.

El caso que nos ocupa, que yo siempre he llamado el caso Liborio, es un buen ejemplo de símbolo infortunado o de no-símbolo, porque, pretendiendo representar al pueblo cubano, sólo logró a lo largo de su larga historia, caricaturizar a nuestro pueblo y, en ocasiones, se permitió el sacrilegio de ridiculizarlo. La culpa, por supuesto, no es de Liborio. En verdad, él no fue otra cosa que unos trazos de tinta sobre una hoja de papel, un muñecón sin voluntad movido por hilos más o menos ligados a determinados intereses políticos, económicos y sociales. La responsabilidad de lo que Liborio pretendía representar es de su creador y de aquellos que, por razones de facilismo mental, o de coincidencia ideológica, o de disculpable necesidad perentoria, continuaron tomándolo como representación gráfica de todo un pueblo, nada menos que de un pueblo como el nuestro, que tiene el orgullo bueno de su historia de rebeldías, de sus tradiciones heroicas y de sus ciento y tantos años de lucha.

No intento polemizar con quienes han hecho apologías más o menos ilustradas —en la doble acepción del vocablo— de los valores artísticos, políticos e históricos de Liborio. Lo que pretendo es arañar el barniz a una imagen mítica para descubrir qué cosa hay debajo de toda esa lacra adjetivista con que se ha cubierto lo que yo, más que un símbolo cabal, considero un fetiche fatalista.

A pesar de que alguien, demostrando una plausible afición a la paleontología, ha descubierto por ahí algo así como al hombre de Neanderthal de Liborio, parece indudable que la paternidad de este personaje pertenece al señor Víctor Patricio Landaluze, un vasco llegado a Cuba con fines de “hacer la América”. Ya esta paternidad resulta sospechosa, porque el señor Landaluce no era ningún modelo de hombre progresista. Aunque sus cuadros de costumbres han sido aceptados como obras artísticamente pasables y políticamente archivables, se sabe que era un furibundo reaccionario y un colonialista a ultranza. Su Liborio es la mejor evidencia.

Llegados a este punto, parece necesario situarse. Este primer Liborio nació en medio de un campo de batalla en que se contraponían dos ideas: la de libertar a Cuba con las armas en la mano y la de aplastar todo intento de rebeldía para mantener el status esclavista de la Colonia. Reconozco que el señor Landaluze no era un evasivo y que, por tanto, no podía abstenerse de tomar partido. Él sabía que en su caso —que es el caso de todos los humoristas, de todos los artistas— no podía existir una tercera posición. Y es así que, tanto su condición de emigrante que venía a dar patadas para que saltaran del suelo providenciales centenes, como su modo de ser y su modo de pensar, lo estimulaban a la adopción de una actitud: la actitud defensora de los intereses colonialistas y esclavistas.

Y así como de tal palo, tal astilla; así de tal Landaluze, tal Liborio. El señor Landaluze era un emigrante al que no podía negarse oficio y, mucho menos, astucia. Llegado a Cuba durante el tercer cuarto del siglo xix, murió en Guanabacoa en 1889, es decir, que vivió —regustándola en un ambiente muelle y refinado— una etapa fundamental en nuestras luchas, la guerra de los Diez Años y los primeros balbuceos de la enconada y detestable lucha intestina librada entre anexionistas, reformistas y autonomistas. Con el amable permiso de ustedes, yo quiero imaginar al señor Landaluze dando a luz a su hijo Liborio, imagen que uso, no como facilista lugar común, sino como una representación cabal de lo que supongo una laboriosa operación obstétrica después de un embarazo nada normal. Rigurosamente, no es posible que semejante Liborio surgiese de un súbito chispazo ingenioso o que fuese la obra por la obra de su creador.

Aquel Liborio primitivo —también en doble acepción— era un arma sutil, trabajada con amorosa devoción, con su doble filo cuidadosamente asentado y con su empuñadura burilada con artístico esmero. Era un puñal presto a herir con la astucia y el sigilo de un Borgia premeditador y alevoso. De esta manera, Liborio, con presunta e interesada representación de un pueblo, fue el símbolo de la indiferencia, especie de gráfico M. laissez faire, laissez passer —dejad hacer, dejad pasar— en medio de una dramática lucha. El avispadísimo señor Landaluze sabía lo que quería y no quiso hacer de Liborio un defensor acérrimo de España, sino simbolizar en él a un pueblo que anhelaba la paz y odiaba la rebelión, a un pueblo a horcajadas sobre una cerca, indiferente a la lucha y que únicamente deseaba sobrevivir, medrar. Pero su razón de ser intrínseca, su actitud —si es que los símbolos por sí mismos pueden adoptar actitudes— andaba cerca del absolutismo, se movía a la sombra de los capitanes generales. Se justifica, pues, que el Liborio de Landaluze se burle de la inutilidad de la insurrección, esboce una sonrisa ante el anexionismo y se cruce de brazos frente al reformismo y el autonomismo. Ese es el trasfondo de un símbolo que, por ende, no lo era, de un símbolo que llevaba en sí mismo una solemne e irreverente contradicción.

La irreflexibilidad, la molicie y el desgano característicos de este primer Liborio consiguieron, por supuesto, hacer reír y fueron origen de más de un regocijo, pero tales risas y tal regocijo salían de las filas enemigas, porque el pueblo, nuestro pueblo, veía en el Liborio, es decir, en la presunta representación de sí mismo, un enemigo peligroso. De ahí que sería injusto no reconocer que, en el campo de la sátira, el perspicaz señor Landaluze supo crear un sagaz medio de penetración ideológica, un perforante instrumento de diversionismo.

Lo inexplicable es que aquel Liborio no fuera sepultado junto a los restos mortales del señor Landaluze. Este es un extraño caso de supervivencia, agravado, como veremos después, por un fenómeno de envejecimiento a la inversa. Lo cierto es que aquel símbolo sobrevivió a su autor hasta el punto de que yo pido a ustedes se me autorice a creer que los Liborios posteriores no son otra cosa que casi obras póstumas del señor Landaluze.

Hasta donde yo sé, el heredero directo fue el señor Ricardo de la Torriente. Alguien me sugirió una vez la idea de que el señor de la Torriente era un ingenuo. Yo discrepé y seguiré discrepando. La ingenuidad es algo así como una virtud abstracta muy asociada a otra virtud más concreta y que recibe el nombre de sinceridad. Por eso, llamar ingenuo al señor de la Torriente es ofenderle, porque, aunque ignoro si él poseía alguna virtud, sí puedo asegurar que no se chupaba candorosamente el pulgar, como lo prueba su historia, que es la historia muy repetida y conocida de cualquier burgués acomodado. Y yo siempre sospecho de los burgueses acomodados. También se ha aplicado al señor de la Torriente el epíteto anticlerical, pero ser anticlerical por el hecho de pertenecer a la masonería no creo que constituya mérito alguno. Además, no recuerdo quién dijo que el continuador de Liborio fue nuestro primer humorista. Lamento discrepar también en esto. Aparte de que yo considero como nuestro primer humorista al aborigen ingenioso que ideó la manera de pescar utilizando a un pez, he llegado a la conclusión de que el señor de la Torriente no era siquiera un humorista.

Debo aclarar a la suspicacia ajena que no soy un enemigo irracional del señor de la Torriente y puedo decir que, hasta cierto punto, siento por él algo que baila entre la admiración y la misericordia. Al decir que el conocido dibujante no era un humorista debo agregar, como prueba, que todavía no he visto un solo cartón de su Liborio que me haya hecho reír o, mucho menos, sonreír. Todo lo contrario. Y no es que mi mecánica de la risa esté descompuesta o sea imperfecta. Lo que ocurre es que el Liborio del señor de la Torriente siempre me parece como la amarga caricatura de un triste personaje de Dostoievski, y que me perdonen los que, como yo, admiran al genial escritor ruso, pues no ha sido mi intención la de establecer un paralelismo ni mucho menos, sino plantear el efecto que me produce una causa. Nadie discute que el efecto de la sátira debe ser la risa y cada una de las situaciones en que colocó el señor de la Torriente a su Liborio remendado, corregido y aumentado, provocan un sentimiento de lástima y de piedad hacia ese pobre diablo que pretendió simbolizar a nuestro pueblo durante los primeros años de la republiquita, por no referirme a los escarceos pre-republicanos del que fuera propietario de La Política Cómica.

Desde el punto de vista un tanto relativo de su importancia como medio de comunicación, sí pudiera considerarse a La Política Cómica como el primer periódico satírico de nuestro país. Muchos opinan que este semanario cumplió una función política positiva dentro de la época en que vivió. No es la ocasión de negar esto, por lo que dejo abierta la posibilidad de un más profundo análisis de la cuestión. Lo que sí quiero negar es que el Liborio del señor de la Torriente fuese un símbolo de nuestro pueblo. Y no creo que a nadie le sería difícil probarlo si se detiene a analizar, con parcial criterio revolucionario, la vastísima iconografía del tal Liborio. Yo invito a ustedes a que me acompañen a pasar una ligera revista a la historia de este ícono dorado para ver si llegamos a concordar en que aquel Liborio no pasó de ser un fetiche.

Existe por ahí un dibujo intitulado el “Presidente Taft”, en el que aparece el entonces emperador de los Estados Unidos con un látigo en la mano y sosteniendo este edificante diálogo —edificante para el imperialismo, desde luego— con el tal Liborio:

Mr. Taft: —Liborio, ¿tú sabes quién soy yo?

Liborio: —Sí, l’amo; el nuevo mayoral.

Es un desdichado que habla casi en lucumí y que parece aceptar con cara de resignado el destino de ser esclavo del nuevo mayoral. ¿Quién dijo que este Liborio podía ser el representante del pueblo cubano? ¿Y qué decir de ese Liborio pigmeo aplastado sin remedio por la gigantesca bota imperialista e irguiendo su puño en un gesto que no es de rebeldía, sino de impotencia? ¿Es eso el símbolo de un pueblo como el cubano?

También de esa época es el dibujo en el cual, bajo el título “Bromas de la intervención”, puede verse al obeso señor Magoon ante su escritorio, sobre el que descansa una rana encadenada. Liborio contempla la escena con gesto idiotizado. El pie del grabado dice textualmente:

El pueblo: —Oiga, don Magoon, ¿cuándo piensa ustedes dirse?

Magoon: —Pronto, amigo, ¡cuando esa rana críe pelo!

Es decir, toda la esperanza se remite a la eternidad. Insisto: ¿es ese pobre diablo el símbolo de nuestro pueblo?

Pero en 1909 la copa casi se colma cuando La Política Cómica ensaya con Liborio una parodia de Cristo con siete puñales clavados en el corazón. La leyenda —redactada en versos más derrotistas que ripiosos— reza:

LOS SIETE DOLORES DEL PUEBLO CUBANO

Aquí lo tienen, señores:

es la víctima, el pagano,

el pobre mártir cubano

Liborio de los dolores.

Todo el que come jamón

y vive sin hacer nada

va clavándole una espada

en su noble corazón.

Los puñales, por su parte, representan, además de la notoria e insoslayable Enmienda Platt, cosas tan ambiguas e indecisivas como “amnistía”, “empleados”, “estatuto permanente”, “reforma de policía”, “impuestos” y “consejo provincial”. Pero donde la risa huye, como dicen que huye el diablo ante la cruz, es cuando uno contempla, horrorizado y colérico, los dos lagrimones que saltan de los ojos de Liborio. ¿Es eso un símbolo del heroísmo que siempre ha caracterizado al pueblo cubano?

También en 1909, bajo el gobierno del señor José Miguel Gómez, alguien exhibe, desde Estados Unidos, un disco fonográfico que representa a una posible tercera intervención. El dibujo se intitula: “Fonógrafo americano”, y Liborio, cayéndose de espaldas en nuestra islita adornada con la bandera cubana, para mayor escarnio, dice en sentido suplicante:

—Por tu madre, no pongas esa pieza,

que me voy a arrebatar de la cabeza.

Ignoro si ya existía la cafiaspirina y si La Política Cómica contaba entre sus anunciantes al conocido analgésico, pero lo que sí sé es que tal pueblo no podía ser el pueblo cubano. ¿Ustedes no creen los mismo?

Más adelante, la presunta ingenuidad del señor de la Torriente convierte a nuestra isla en una balsa precaria a punto de deshacerse en medio de un mar tormentoso. Sobre la balsa, tendido, asustado e impotente, Liborio. Y más allá, desde el norte, el Tío pésimo atisba con sus binoculares y exclama, en un sublime arranque de beatífica piedad y en un tono terriblemente profético:

—¡Pobre Liborio! Ha naufragado en el mar de los desaciertos y esa balsa no dura dos años más.

Me resisto a creer que alguien pueda pensar en que ese náufrago sin remedio pueda representar a un pueblo como el nuestro.

Dando un salto hasta 1922, vemos a un yanqui en plan de carpintero que señala al desdichado Liborio un bungalow, mientras recomienda en tono de amenaza:

—Ya lo sabes, Liborio: como se arme una bulla en las elecciones, en lugar de “casita criolla” vas a tener “casita americana”… pero para mucho tiempo.

El “pobre Liborio”, que tiene a sus espaldas un desvencijado bohío, no puede hacer otra cosa que poner cara de idiota conformista. ¿De qué demonios puede ser símbolo semejante símbolo?, se me ocurre preguntar.

Y hay más. Existe por ahí una caricatura en que se hace caer más hacia abajo al execrable símbolo. En ella aparece Liborio mostrando un retrato de Machado, “el asno con garras” y diciendo: “Este es mi candidato”. En este punto, no creo necesario hacer pregunta alguna.

Y así todo, hasta muy avanzada la década del treinta —ya el señor de la Torriente era representante a la Cámara— La Política Cómica nos sirvió semanalmente su único plato: Picadillo de Liborio en salsa de impotencia.

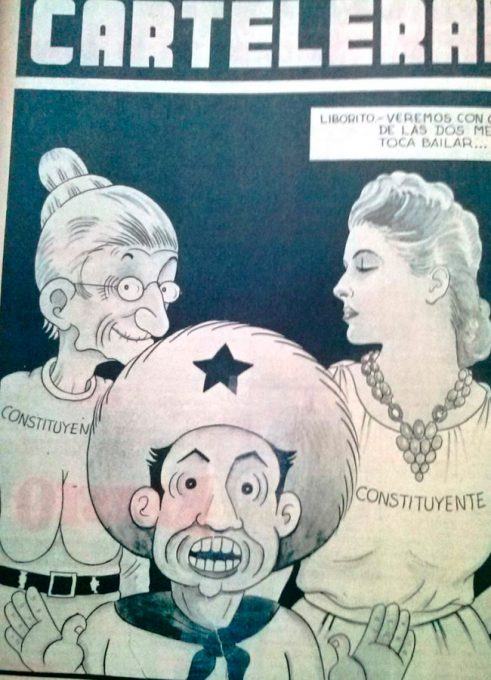

Después vino el fenómeno al que he llamado envejecimiento a la inversa, porque, lejos de morir el heredero de Landaluze, y aun antes de morir el señor de la Torriente —primero en las páginas de La Semana, Karikato y otros, y luego en las de Zig-Zag— apareció un Liborio rejuvenecido, es decir, un Liborio mágicamente joven, que sustituía sus características patillas con un incomprensible pañuelo anudado al cuello y cambió su amarga tristeza por un desenfado que emanaba del llamado choteo o relajo criollo. Además, no se llamaba solamente Liborio, sino que respondía al nombre bastante peyorativo de Liborito Pérez. Al menos el símbolo había ganado un apellido, uno solo, es verdad, pero un apellido. Sin embargo, era lo único que había ganado. En rigor, Liborito Pérez seguía siendo, si se quiere, más infeliz que su muy infeliz antecesor. Y más pródigo, porque tenía a su servicio —es un decir— muchos lápices más o menos ingeniosos. Es decir, que el símbolo ya no era el patrimonio monopolístico de un solo dibujante, sino que era el leit motiv de los caricaturistas de toda una época. Unos pocos botones bastarán como muestras.

“No me joroben más”, dijo Liborito, es todo lo que se le ocurre decir al desenfadado personaje nada menos que en la portada de un semanario que pasaba por oposicionista.

En otra ocasión, al calor de una tradición made in USA, aparece Santa Claus con su aspecto venerable y cargado con los eternos problemas del pueblo, o solamente con algunos de ellos y no los peores. Y el navideño personaje, con cierto solaz, exclama: “Aquí tienes tus paquetes”.

Pero hay otro dibujo que tiene el descoco de apuntar una solución. Y así se titula justamente: “La solución”. Eran los días en que el pueblo, el verdadero y legítimo pueblo, protestaba contra las tarifas telefónicas. Y he aquí que la solución que se le ocurre al dibujante es utilizar el falso símbolo colgado en un teléfono público.

Debemos recordar que esta ya no era la época de la republiquita quieta y aparentemente adormecida de los primeros años. Ya se trataba de una etapa en que el pueblo andaba en plena efervescencia revolucionaria. Era la época de los mártires inmolados en plena calle, la época de las rebeliones estudiantiles, de la fundación del Partido Comunista, la época, en fin, de los Mella, los Martínez Villena, los Barceló, los Guiteras, los Jesús Menéndez, los Niceto Pérez y de los miles y miles de hombres y mujeres del pueblo, del verdadero y legítimo pueblo, que cayeron inmolados por los sicarios de las sangrientas dictaduras de Machado y de Batista, mientras luchaban con denuedo y heroísmo por la libertad de la patria sojuzgada y vendida al extranjero poderoso.

Sin embargo, pese a esa dolorosa etapa de heroísmo popular, Liborito pretendió seguir siendo el símbolo de nuestro pueblo. Era, es verdad, un Liborito un tanto diferente en la expresión y en la forma, porque, bajo el pretexto del ya mencionado choteo criollo, a veces reía, pero era una risa frívola, era la risa del desparpajo, esa risa sin causa tan propia de los morones mentales. No. No era el símbolo de rebeldía, que era el papel que le cuadraba como símbolo. Era, simplemente, el fetiche de la indiferencia. Era un menesteroso que siempre pagaba los platos rotos, al que siempre le tocaba bailar con la más fea, el que siempre roía el hueso del jamón presupuestal.

Es bueno decir, como entre paréntesis, que en diferentes momentos de tal etapa aparecieron el Bobo, de Abela, el Loquito, de Nuez, y el Pucho de Behmaras y Virgilio, para contrarrestar al pesimismo de Liborito. De todos modos, el Liborito era un símbolo contumaz y terco, a pesar de lo falso, y nos hizo acompañarlo, yo diría que a la fuerza, hasta el triunfo de la Revolución, una verdadera revolución antimperialista que se gestó en el Moncada, venció en la Sierra Maestra y se consolidó en Girón.

Si se analiza con objetividad el caso de Liborio, se llega con facilidad a la conclusión de que no es posible aceptar a tal personaje en ninguna de sus manifestaciones, como una representación genuina de un pueblo rico en tradiciones heroicas. Deliberadamente en la mayoría de los casos, por facilismo creativo en otros, en unos pocos por lo que yo llamaría subdesarrollo político de sus usuarios y en escasas excepciones porque el dibujante trabajaba por encargo, obligado por la necesidad de ganarse el pan, Liborio, a lo largo de su historia, fue el símbolo negativo del derrotismo, la personificación antirrevolucionaria del conformismo. Pero, por supuesto, la peor de las formas sugeridas fue la más abundante, es decir, la que utilizaba a Liborio o a Liborito Pérez como la representación de un pueblo impotente, inerme e indiferente. Y algo peor, desclasado. Por ahí anduvo durante largas décadas hambriento, mal vestido, desorientado, con la frente inclinada y el mentón clavado en el pecho, con el cráneo abierto por el tolete policiaco, pero sin un gesto de valor político, sin un ademán de valor físico. Ese Liborio deliberadamente “representativo” de un pueblo al que no podía representar, jamás, que yo sepa, agarró una piedra para lanzársela a la cabeza del gobernante de turno, del dictador en funciones o del imperialismo agresivo e insolente. Nunca sirvió para otra cosa que para hacer preguntas tontas y anfibológicas y para mirar con envidia —¡nada menos que con envidia!— al manengue que cortaba suculentas tajadas del jamón, a aquel manengue que llegó a convertirse en el simpático de la época, en el gracioso que decía la última palabra, en el bufón de una corte de canallitas, de politiqueros, de contrabandistas, de chulos y de explotadores. Y llegó más bajo aquel Liborio, porque llegó a desempeñar el papel de contrafigura, irritante por pasiva, de cierto reyecito criollo que cambiaba de cara, pero que no modificaba su moral. Y sobre las espaldas de tinta de aquel Liborito se levantaron edificios rentables, abultadas cuentas corrientes y grata dulce vida. He dicho pasiva y me gustaría insistir en ello. Un símbolo puro, verdaderamente representativo de una idea, no puede ser un símbolo estático y rígido, es decir, pasivo en su sentido de obediencia ciega, de negar el movimiento. Yo digo, con el poeta, que el camino se hace al andar. No puede hacerse camino en la historia permaneciendo inmóvil. Los símbolos, pues, en cuanto a representativos de ideas y de hechos, deben marchar al mismo ritmo que las ideas o los hechos que simbolizan. Liborio careció de esa facultad porque padecía de ataxia locomotriz, de parálisis crónica. Para mí que era algo así como uno de esos escudos nobiliarios que nos hacen reír a carcajadas porque insisten en representar, en pleno siglo xx, hechos o ideas propias del medioevo.

Pero, volviendo a una idea anterior, insistamos en que el Liborio premeditado y alevoso era, por encima de todo, un doloso instrumento de penetración ideológica. Porque, ¿a quién beneficiaba aquel candor, aquella beatitud, aquel conformismo, aquella indiferencia y aquella pasividad de tal fetiche? La respuesta es obvia: beneficiaba al enemigo, beneficiaba al imperialismo, beneficiaba al explotador, beneficiaba al terrateniente, beneficiaba al desclasado y beneficiaba al manengue, en tanto no ofrecía soluciones, no alentaba a deshacerse del yugo, no estimulaba a romper las cadenas, a rebelarse, en fin.

Yo creo que si estamos de acuerdo en esto, habremos llegado al cabo de la calle y habremos demostrado que el camino sólo se hace andando, es decir, moviéndose, luchando, porque andando, es decir, moviéndose, luchando, nuestro pueblo, el pueblo verdadero y no el simbólico, alcanzó la meta de la revolución, logró romper con su pecho fuerte la cinta que delimitaba aquel presente oprobioso de este presente prometedor de una sociedad más justa. Y esa revolución —que saltó por encima del fetiche y rompió en pedazos el ícono dorado—, terminó sepultándolo para siempre y negándole la entrada a la buena historia. El compañero Valdés Díaz, en un dibujo que sí es ingeniosamente simbólico, ha recogido la escena bajo el título de “El entierro de aquel Liborio”: una procesión fúnebre en que los barbudos serranos conducen hacia el olvido a aquel Liborio. Y detrás, llorando su deceso, la clásica cohorte de burgueses, explotadores y canillitas. Y, por supuesto, también llora el manengue.

En verdad, ahora nuestra sociedad tiene un símbolo legítimo, verdaderamente representativo del momento que vive; este símbolo es el que se representa gráficamente con un libro, un martillo y un fusil. Eso, en cuanto a simbolizar la construcción del socialismo, porque, en lo que se refiere a simbolizar al pueblo propiamente dicho, no hay duda de que nuestro pueblo se representa a sí mismo.

Por todo eso, según mi entender, es ahí, en los símbolos reales, verdaderos, en los símbolos dialécticos, donde nuestros periodistas, nuestros humoristas, deben buscar pródiga fuente de inspiración para sus trabajos, alegre estímulo para su desarrollo político y profesional. Solamente andando, compañeros, puede hacerse el camino. (Tomado de Revista Upec, año IV, no. 16, 1972, pp. 44-50).