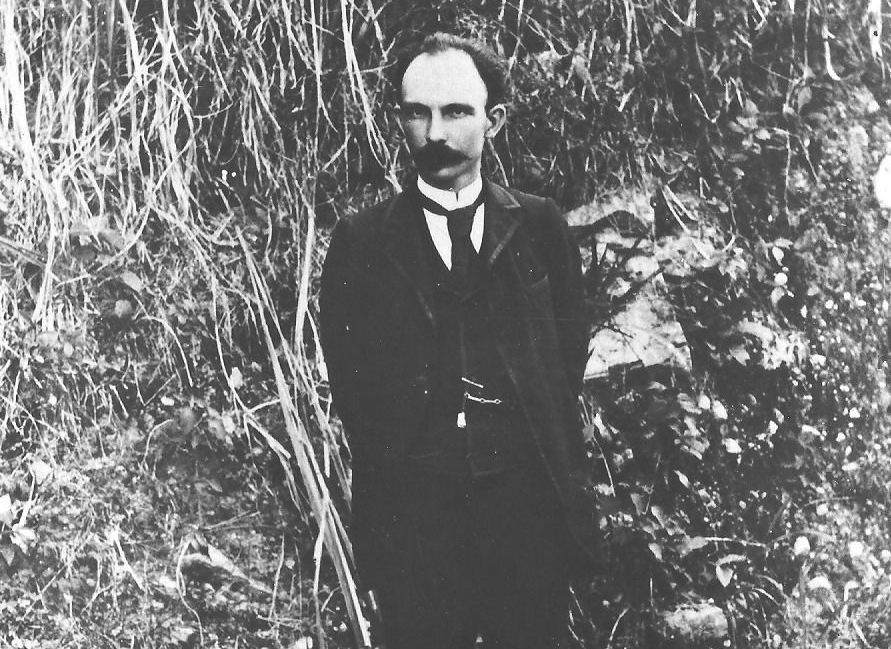

La Unión de Periodistas de Cuba (Upec) honró a dos colegas amigos, Pedro de la Hoz y el autor de estas líneas, con la responsabilidad de intervenir en su espacio Catalejo este 19 de mayo, aniversario 122 de la muerte de José Martí en combate. Cualquier día es adecuado para rendir tributo al héroe y defender sus lecciones, abrazándolas con la firme voluntad de ponerlas en práctica; pero la efeméride añadió una especial dosis de convocatoria a ese propósito.

La Unión de Periodistas de Cuba (Upec) honró a dos colegas amigos, Pedro de la Hoz y el autor de estas líneas, con la responsabilidad de intervenir en su espacio Catalejo este 19 de mayo, aniversario 122 de la muerte de José Martí en combate. Cualquier día es adecuado para rendir tributo al héroe y defender sus lecciones, abrazándolas con la firme voluntad de ponerlas en práctica; pero la efeméride añadió una especial dosis de convocatoria a ese propósito.

Al hablar para un público formado en buena parte por profesionales que tienen en su currículum el Premio Nacional de Periodismo José Martí —como lo tiene el propio De la Hoz—, los dos panelistas asumieron por distintas aristas, y con voluntad de ser útiles para hoy, la tarea de referirse no solo en general al legado martiano, sino en especial a lo que sigue aportando para el logro, en plenitud, de la prensa que la nación necesita y merece tener.

Entre las características pilares del quehacer de Martí en ese terreno señalaron su respeto al público, lo que evidenció en logros como el alto dominio del idioma. Naturalmente, no se trata de algo que pueda imitarse a voluntad: Martí fue un escritor, un poeta extraordinario, y especialmente en casos tales puede la mera imitación terminar —o empezar— en facturas patéticas. Pero vale asumir como guía en el quehacer cotidiano, cada quien a su modo y con la mayor voluntad creativa, el valor de la calidad de la expresión para trasmitir eficazmente información e ideas.

En ese camino dio Martí otra saludable lección que día a día se muestra cada vez más necesaria: creó un periodismo personalísimo que no tuvo ni podía tener su cimiento en el uso o abuso de la primera persona gramatical ni en giros que pueden llegar a tonterías narcisistas, sino en la profundidad raigal, la altura y la firmeza de las convicciones expresadas. Para eso, también naturalmente, el cimiento mayor estuvo —y sigue estando— en la consistencia de su personalidad.

Aquí se habla de personalidad y dominio expresivo en relación con uno de los terrenos en que no hallarían buen sostén sino a partir de la solidez del conocimiento. Para conseguirlo puso en tensión Martí su insaciable curiosidad intelectual, su sed cognoscitiva, que lo era a la vez de justicia y de belleza, y de la cual dan fe, como frutos, sus textos publicados, y ofrecen íntimo testimonio las anotaciones recogidas como cuadernos de apuntes o acopio de fragmentos en sus Obras completas.

Todo ese arsenal, sin embargo, habría sido manco, o estéril, o no habría dado el saldo extraordinario que alcanzó, si no hubiera tenido raíces profundas en una ética invulnerable: en un sentido de la responsabilidad que él nunca confundió con ocultamientos inmorales. En medio de los preparativos de una revolución que debía vencer escollos tremendos y enfrentar enemigos poderosos, no vaciló en repudiar las debilidades y los defectos que podían hallarse entre sus compatriotas. Lo hizo sin salirse de su permanente voluntad edificante, educativa, y sin temor a la claridad de la denuncia.

En general, siguió una norma de conducta por la que un escritor cubano — Guillermo Rodríguez Rivera, fallecido un par de días antes de celebrarse el encuentro de la UPEC, en el que fue recordado por ponentes y público— dijo que había aprendido más del Maestro que en los textos de los teóricos de la libertad: la convicción de que la libertad es el derecho que cada ser humano tiene a pensar y hablar sin hipocresía. El propio Martí abonó también la certidumbre de que ser sincero, no hipócrita, tampoco autoriza a desconocer las exigencias de la responsabilidad.

Fue recordado asimismo su criterio de que un periodista tiene mucho de soldado, pero con igual precisión se apuntó que, por el sentido de ese juicio y el contexto en que lo sostuvo el Apóstol, la coincidencia se daba, más que en lo tocante a disciplina y obediencia —como a veces parece que se quiere creer, sobre todo quizás para explicar omisiones indeseables—, en la capacidad y la disposición para encarar riesgos: no solo en la guerra, sino también en la paz.

Entre lo mucho y fundamental que resulta claro en el desempeño de Martí —nutrido siempre de ideas sembradoras que ponía en acción—, estuvo su consecuencia con la idea de que la palabra se ha hecho para decir la verdad, no para ocultarla. En circunstancias cruciales pudo, por ejemplo, entender necesario mantener en silencio que la guerra revolucionaria que él preparaba no era ya solamente ni en lo fundamental contra la vieja metrópoli española, sino contra la neometrópoli que desde los Estados Unidos se aprestaba a ensayar en nuestra América un nuevo sistema de colonización.

Proclamar esa verdad podía agravarle a la revolución la hostilidad del imperio, hostilidad que era real y el dirigente revolucionario conocía: la vio a lo largo de años, y en enero de 1895 se la confirmaron los hechos ocurridos en el puerto floridano de Fernandina. Pero no mantuvo en silencio su antimperialismo, ni las opiniones, denuncias, advertencias, condenas merecidas por la potencia que se disponía a apoderarse de las Antillas, de nuestra América toda, como un paso hacia el logro de la hegemonía mundial.

Esa meta la alcanzaron los Estados Unidos al imponerle a Cuba lo que Martí se propuso impedir a tiempo con la guerra de liberación a cuyos preparativos consagró su vida y en cuyos inicios murió arma en mano, en arremetida contra una columna enemiga: la intervención del poderoso y voraz vecino en la guerra que el pueblo cubano merecía y pudo haber ganado contra el ejército español. Para que no fuera así llevaron a cabo los Estados Unidos las maniobras con que en 1898 las fuerzas de esa nación frustraron la independencia de Cuba y crearon las condiciones para que el 20 de mayo de 1902, un día después de cumplirse siete años de la muerte de Martí, se constituyera una república neocolonial.

En la cita de la UPEC pudo haberse dicho, y de alguna manera lo pusieron sobre el tapete las ideas allí expuestas, que el pueblo cubano tiene derecho a reivindicar, como algo positivo, una dimensión de lo ocurrido al proclamarse aquella república: frente a la lucha heroica protagonizada por la vanguardia del pueblo cubano —representada en sus tropas mambisas—, el imperio interventor empleó su poderío y urdió todo tipo de trampas, pero no pudo convertir a Cuba en una mera colonia. Tuvo que conformarse con reducirla a república neocolonial.

Sería esa la única razón, si la hubiera, para que, con motivo de aquella fecha, el césar de turno en el imperio felicitara hoy al pueblo cubano. Pero la razón mayor para felicitaciones coherentes y dignas se halla en el hecho de que el pueblo cubano se irguió sobre la frustración que para su patria significó la dominación imperial y, tras décadas de lucha, el 1 de enero de 1959 alcanzó la victoria revolucionaria que libró a su patria del imperio y de sus cómplices vernáculos. Ese triunfo la puso en camino de proponerse constituir la república moral y justiciera en pos de la cual José Martí unió a sus compatriotas y organizó la guerra necesaria, y aportó para el futuro de su país un legado irrenunciable.

Fiel a ese legado sigue Cuba siendo república, y abraza el deber y la vocación de perfeccionarse como tal con su proyecto de construcción socialista. Su mayor logro estribará en que asuma ese afán sin concederle al recuerdo de la humillación necolonial —sería un grave despropósito hacerlo— el favor de menospreciar, no digamos ya satanizar, la dignidad que representa, como conquista de la humanidad en su devenir, el buen funcionamiento republicano.

Como parte del pueblo cubano, hace bien la Unión de Periodistas de Cuba al asumir a José Martí, el mayor maestro de Fidel Castro, como lo asumió este, su mayor discípulo si de revolución transformadora y de base ética se trata: no solo como autor intelectual de los sucesos del 26 de julio de 1953, sino como su guía eterno.

Tomado de Cubadebate